多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

烽烟要塞忆峥嵘,青春聚力传精神——记青岛炮台山烽火要塞的抗战记忆

- 发布时间:2025-08-19 阅读:

- 来源:山东科技大学“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队

在纪念中国抗日战争胜利80周年的重要时刻,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,学习总书记在山东考察时的重要讲话精神,总书记前往基层调研考察实现革命老区高质量发展的嘱托,深入落实“时代新人铸魂工程”,山东科技大学能源与矿业工程学院“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队于2025年7月24日前往山东省青岛市市北区山炮台遗址开展社会实践活动。

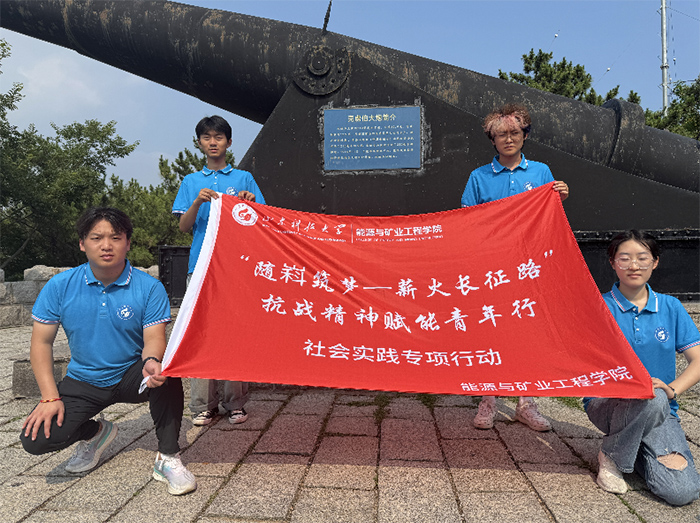

“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队代表在山炮台遗址合照

一、炮台烽烟,青岛山镌刻抗战记忆青岛炮台山,亦称青岛山,海拔128.5米,作为青岛城区的第二高山,背依繁华闹市,直面浩渺大海,不仅是岛城绝佳的观景平台,更是一座承载着厚重历史的军事要塞。其历史可追溯至清朝末年,1891年青岛设置后,清军守将章高元便在此山修筑炮台、营建兵营,开启了它作为军事防御要地的使命。1897年,德国以“巨野教案”为借口,武力侵占胶州湾,随后将此山命名为“俾斯麦山”,并于1899年开始大兴土木,在山上修筑了规模宏大的军事防御体系—“俾斯麦炮台”,包括一南一北两处炮台。

青岛炮台山的每一处弹痕都凝结着百年沧桑。这里曾是帝国主义争夺青岛的战场,也是中国军民抵御外侮的前沿,炮台掩体里斑驳的标语“还我河山”,至今仍能穿透时空,诉说着民族抗争的呐喊。

青岛山炮台遗址全貌

二、血色丰碑,军事要塞见证不屈精神漫步炮台遗址展览馆,泛黄的战地照片与锈迹累累的炮弹壳形成强烈震撼。1938年日军再次侵占青岛时,爱国军民曾在此展开游击战,用土制炸药炸毁日军军火库的事迹被镌刻在纪念墙上。展馆内复原的瞭望哨位里,模拟灯光重现了当年守军监视海面的场景,让人深切体会“一寸山河一寸血”的悲壮。

走进炮台山,映入眼帘的是繁茂植被环绕下的炮台遗址,仿佛仍能感受到当年战争的紧张氛围。弹药库中虽已不见当年堆积如山的炮弹,但厚实的墙壁和隐蔽的布局,仍能让人想象到其在战争时期的重要性。

新中国成立后,炮台山得到了妥善的保护与开发。1984年,这里被辟为山头公园,修建了游山小径和石阶路,方便市民登山游览。山顶还建起了琉璃瓦覆顶的风景墙和观赏景观亭子,为市民提供了休闲娱乐的好去处。1997年,市政府投资修复“德军要塞地下指挥部”,并在山下建成了全面反映青岛百年历史的炮台遗址展览馆。展览馆内,陈列着300余幅珍贵照片和上百件实物,其中许多照片是首次公开展出,具有极高的历史价值。通过这些展品,团队成员更加直观地了解青岛在战争时期的历史变迁,感受先辈们的英勇抗争精神。

“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队在炮台山俯瞰青岛

此次对青岛炮台山的实践调研,我们深刻认识到抗战历史的沉重与伟大。这座饱经沧桑的炮台,不仅是帝国主义侵略中国的历史见证,更是中华民族不屈抗争精神的象征。它时刻提醒着我们,要铭记历史,珍惜和平,传承和弘扬抗战精神。社会实践活动推荐

- 烽烟要塞忆峥嵘,青春聚力传精神——记青岛炮台山烽火要塞的抗战记忆

- 山东科技大学能源与矿业工程学院“随嵙筑梦—薪火长征路”社会实践团队于2025年7月24日前往山东省青岛市市北区山炮台遗址开展社会

- 2025-08-19

- 笔铸丹心照汗青,薪火传承续华章——刘知侠故居,笔耕不辍的红色史诗

- 在纪念中国抗日战争胜利80周年之际,“随嵙筑梦—薪火长征路”团队积极响应号召,开展了专项主题实践活动。

- 2025-08-19

- 暑托班里的青春担当——大学生志愿者社会实践纪实

- 作为大学生志愿者,暑期投身安徽省六安市金安区云路书苑暑托班。针对双职工、留守儿童等群体孩子,开展学业辅导,借趣味阅读、创

- 2025-08-19

- 广西师范大学乡聚合力实践团赴隆安县探索乡村志愿内生动力新路径

- 广西师范大学乡聚合力实践团赴隆安县那重村开展了为期7天的调研活动,旨在探索乡村志愿内生动力新路径。

- 2025-08-19

- 趣味AI数学课堂,点燃科学梦想

- 2025-08-18

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台