多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

追寻太行烽火,传承红色基因

- 发布时间:2025-08-04 阅读:

- 来源:中国地质大学(武汉)经济管理学院支部书记实践团

追寻太行烽火,传承红色基因

——经济管理学院支部书记实践团武乡学习行

——经济管理学院支部书记实践团武乡学习行

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实“抗战胜利80周年纪念活动”,走进抗战纪念场馆和革命老区,在实景实境中感受革命先辈的奋斗历程,支部书记实践团于7月18日至20日前往山西省长治市武乡县,循着八路军的战斗足迹,重温那段烽火连天的峥嵘岁月,感悟太行精神与纪律建设的深刻内涵,在历史与现实的交汇中探寻共产党人的精神密码。

一、伫立纪念广场,回望烽火征程

实践团首站来到武乡县八路军太行纪念广场。长治作为著名的革命老区,红色历史底蕴深厚。抗战时期,八路军总部与中共中央北方局在此进驻,创建了太行、太岳抗日根据地,成为华北抗日前线的中枢。朱德、彭德怀、刘伯承、邓小平等老一辈革命家曾在这里运筹帷幄,指挥千军万马抗击日军,孕育出伟大的太行精神。实践团在这里重温了那段烽火岁月,向革命先烈致以崇高敬意;大家深刻领悟到太行精神中军民团结、艰苦奋斗、无私奉献的核心内涵,更明白了如今的幸福生活来之不易,纷纷表示要将这份精神传承下去,在新时代的征程中勇担使命、砥砺前行。

支部实践团在武乡县八路军太行纪念广场

二、探访太行纪念馆,解码精神内核

离开纪念广场,实践团走进八路军太行纪念馆。推开厚重的展馆大门,一股历史的厚重感扑面而来,成员们潜心观察每一件展品:泛黄的战报、斑驳的步枪、带着弹痕的军号......仿佛回到了那个战火纷飞的年代。

展墙上,黄崖洞保卫战中战士们的合影格外醒目,照片里的年轻人平均年龄不到20岁,眼神却写满了“宁为玉碎、不为瓦全”的坚毅。这场战斗中,战士们以不足千人的兵力,对抗5000多装备精良的日军,歼敌千余人,用生命守住了八路军重要的兵工厂。成员们望着展柜中锈迹斑斑的步枪,心中涌起对先烈的无限崇敬,不禁感叹道:“他们明知敌我力量悬殊,却没有一人退缩,这就是民族气节!”。

展墙上,黄崖洞保卫战中战士们的合影格外醒目,照片里的年轻人平均年龄不到20岁,眼神却写满了“宁为玉碎、不为瓦全”的坚毅。这场战斗中,战士们以不足千人的兵力,对抗5000多装备精良的日军,歼敌千余人,用生命守住了八路军重要的兵工厂。成员们望着展柜中锈迹斑斑的步枪,心中涌起对先烈的无限崇敬,不禁感叹道:“他们明知敌我力量悬殊,却没有一人退缩,这就是民族气节!”。

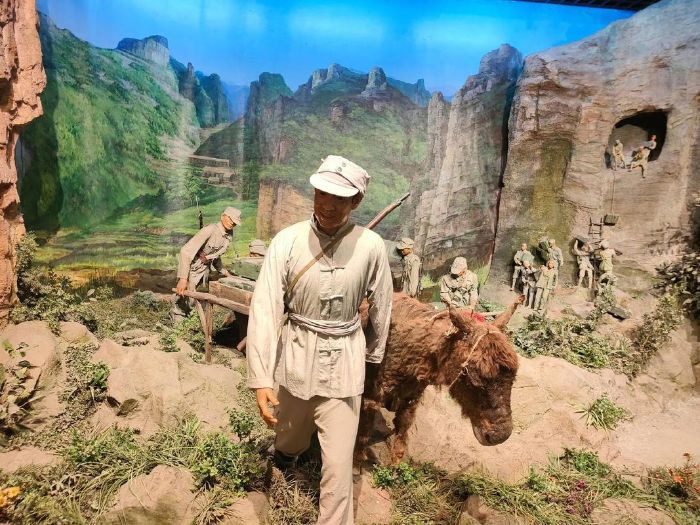

八路军纪念馆内黄崖洞展区

展厅尽头,一口打满补丁的行军锅静静陈列。这口锅跟着八路军从长征走到太行,煮过草根、熬过野菜,却始终没有被丢弃。彭德怀同志在日记里写道:“太行山上的雪再大,也冻不住我们抗日的决心。”正是凭着“一定要把侵略者赶出去”的信念,他们熬过了最黑暗的时刻。这种“百折不挠、坚忍不拔”的必胜信念,让大家明白:今天面对发展中的“娄山关”“腊子口”,更要以“钉钉子”精神一抓到底。

支部实践团参观八路军太行纪念馆

漫步展馆,从“母亲送儿打东洋,妻子送郎上战场”的感人场景,到“最后一粒米做军粮”的无私奉献,实践团的每个成员都深刻理解了抗战精神的内核:爱国是永恒的底色,气节是立身的根本,团结是制胜的法宝,信念是前行的灯塔。

支部实践团在八路军太行纪念馆外

三、走进砖壁村旧址,溯源纪律传承

实践团前往武乡县砖壁村,参观八路军总部旧址纪念馆。车子穿行在太行山区,沿途的青山绿水间,依稀可见当年战争的痕迹。这座依山而建的村落,青砖灰瓦间还留着战争年代的弹痕——这里是八路军总部曾驻扎15个月的地方,是朱德、彭德怀、左权等老一辈革命家指挥华北抗战的“神经中枢”。脚下的每一块石板、院中的每一棵老树,不仅见证着八路军在太行山区的烽火岁月,更镌刻着我们党“纪律立党、纪律兴党”的百年传承。

实践团前往武乡县砖壁村,参观八路军总部旧址纪念馆。车子穿行在太行山区,沿途的青山绿水间,依稀可见当年战争的痕迹。这座依山而建的村落,青砖灰瓦间还留着战争年代的弹痕——这里是八路军总部曾驻扎15个月的地方,是朱德、彭德怀、左权等老一辈革命家指挥华北抗战的“神经中枢”。脚下的每一块石板、院中的每一棵老树,不仅见证着八路军在太行山区的烽火岁月,更镌刻着我们党“纪律立党、纪律兴党”的百年传承。

支部实践团在武乡县砖壁村八路军总部旧址

实践团走进总部旧址的屋内,桌上的《华北抗日根据地形势图》已有些褪色,但图上密密麻麻的红箭头依然清晰——那是1940年百团大战的作战部署。当时,彭德怀副总司令就在这不足10平方米的屋子里,与左权参谋长反复推演:如何破袭正太铁路?如何牵制日军兵力?如何动员根据地军民协同作战?最终,这场战役八路军动员了105个团、20余万兵力,破坏日军铁路474公里、桥梁213座,成为抗战时期八路军规模最大的一次主动出击。

支部实践团成员站在地图前,凝视着那处“看似不利”的狭窄山道,心中感慨万千:原来越是看似艰险的地方,越可能藏着出其不意的战机。刘伯承师长与朱德同志的战略智慧,不仅成就了神头岭伏击战“以弱胜强”的传奇,更让我们深刻体会到,面对困境时,打破常规的勇气与审时度势的智慧何等重要——这正是太行精神中敢闯敢拼、灵活应变的生动体现,值得我们在今后的工作学习中细细体悟、学以致用。

支部实践团成员站在地图前,凝视着那处“看似不利”的狭窄山道,心中感慨万千:原来越是看似艰险的地方,越可能藏着出其不意的战机。刘伯承师长与朱德同志的战略智慧,不仅成就了神头岭伏击战“以弱胜强”的传奇,更让我们深刻体会到,面对困境时,打破常规的勇气与审时度势的智慧何等重要——这正是太行精神中敢闯敢拼、灵活应变的生动体现,值得我们在今后的工作学习中细细体悟、学以致用。

八路军总部旧址桌上的百团大作战部署图

实践团随后步入院子内,潜心观赏了彭德怀同志亲手栽种的那棵榆树,现已枝繁叶茂,根深扎黄土,正如我们党的纪律传统深植民心。从“不公款吃喝”到“厉行勤俭节约”,从“改进调查研究”到“力戒形式主义”,变的是具体条文,不变的是“纪律是生命线”的内核,是“与人民同呼吸、共命运”的立场。

社会实践活动推荐

- 追寻太行烽火,传承红色基因

- 2025-08-04

- 探索自我,守护成长:南师泰院学子“青春护航,健康扬帆”实践队赴张浦镇社区开展青春同伴课堂

- 2025-08-04

- 常州工学院学子开展双语研学,推动文化传承

- 为响应“扣好人生第一粒扣子”的号召,提升大学生文化素养与双语实践能力,6月23日,常州工学院“常语桥”团队于江苏省常州市开展

- 2025-08-04

- 铭记七七事变,传承爱国精神:浙江金融职业学院金融管理学院与黄泽镇中心小学共缅历史

- 浙江金融职业学院金融管理学院联合黄泽镇中心小学开展纪念七七事变88周年爱国主题活动,通过宣讲、故事分享、军体拳体验等形式,

- 2025-08-04

- 蒲公英为梦而生:以梦为马 在乡土深处播种希望

- 湖北医药学院蒲公英为梦而生志愿服务队前往十堰市竹山县开展支教活动

- 2025-08-04

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台