多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青年红色筑梦之旅——追寻红色足迹,青年挺膺担当

发布时间:2025-07-13 阅读: 一键复制网址

七月的井冈山,层峦叠嶂间仍回荡着革命年代的铿锵足音。2025年7月5日,华中农业大学食品科学技术学院暑期社会实践团踏上井冈山这片红土地,以“追寻红色足迹,青年挺膺担当”为主题,开启为期一周的社会实践,在理论与实践的交融中感悟井冈山精神,在历史与现实的对话中淬炼青春担当。

7月5日,肖小军老师的“井冈山斗争与井冈山精神”专题讲座为实践拉开序幕。从“历史为什么选择井冈山”到“新时代如何回望井冈山”,老师将1927年工农红军建立根据地的曲折历程娓娓道来,让“坚定信念、实事求是”的精神内核在理论阐释中愈发清晰。

随后几日,实践团循着历史脉络走进井冈山革命博物馆,锈迹斑斑的徽章、泛黄的作战地图,诉说着革命战士们那段艰苦奋斗的峥嵘岁月。从党的八七会议的著名论断的得出,到三湾改编的深远影响,再到古城定策的伟大时刻,每一个历史节点都凝聚着无数革命先烈的智慧与牺牲。同学们在惊叹于伟大历史进程的同时,更被老一辈革命家那种不畏艰难、勇于牺牲、敢于胜利的革命精神所深深震撼。

红色基因的传承,更在与革命后代的对话中直抵人心。7月7日,曾志同志之孙石金龙老师讲述奶奶为革命忍痛寄养幼子的故事,“共产党人除了信仰,一切都可舍弃”之言让全场动容;赵杰同志之女赵进军老师捧着弟弟赵建军烈士的笔记本,读起“誓把鲜血洒疆场”的绝笔,让“家风是做出来的”成为最生动的教材。7月9日,坝上村李祖芳同志回忆祖父李筱甫同志赠送白马、粮担支援工农革命军的往事,让“依靠群众求胜利”的井冈山精神在粮谷的重量与白马的蹄声中愈发厚重可感。

7月7日,荆竹山雷打石前,实践团成员围站在一起,结合团队实际制定了队内“三大纪律、八项注意”,让“纪律是胜利之基”的道理从历史走进现实。“当年红军靠纪律赢得民心,今天我们用纪律凝聚团队,这是跨越时空的呼应。”食品科学技术学院食安2303班张茜说。

7月8日的草鞋课堂上,学员们在聆听讲解后开始动手实践。从搓草绳的生疏到编鞋底的专注,食品科学技术学院食安2303班周嘉欣的手掌被磨出红痕,却笑着感悟:“一根稻草易折,拧成绳能承重千斤,这就是团结的力量——就像当年红军拧成一股绳,才走出了绝境。”

7月9日的“红军的一天”更是让实践走向深入。清晨的坝上村山道上,学员们背负行囊穿越荆棘,在模拟寻找哨点、辨识草药,烈日下的汗水诠释着革命年代的艰辛;农家院落里,大家分工洗菜、杀鱼、炒菜,在老乡的指导下,糙米野菜渐成“红军餐”,文法学院社会学2303班周佳怡擦着汗感慨:“军民共炊的温暖,就藏在老乡教我们炒豆角的耐心里。” 实践队员张茜在炒豆角 许祥瑞摄

实践队员张茜在炒豆角 许祥瑞摄

从雷打石前的纪律制定到编草鞋的亲身体验,再到坝上村的红军生活模拟,实践团在“重实践”中深刻体会:井冈山精神不是书本上的话语,唯有躬身践行,才能真正读懂“艰苦奋斗攻难关”的深刻内涵。

做红色故事的“传声筒”,让信仰之声跨越山海。听完李祖芳同志讲述的白马与粮担的往事,公共管理学院行管2302班崔科凡当即把这段故事整理成教案,计划在后续支教中作为“思政小课堂”讲给山区孩子听。“先辈用热血浇筑信仰,我们就用声音传递这份力量。”崔科凡说,把红土上的故事讲给更多人听,正是青年对历史最质朴也最坚定的回应。 实践队员与李祖芳同志在”红军村“的合影 吴丹洋摄

实践队员与李祖芳同志在”红军村“的合影 吴丹洋摄

做纪律精神的“践行者”,让优良传统落地生根。从荆竹山制定的“三大纪律”到实践全程的严格自律,学员们将“纪律意识”融入日常:调研时不随意采摘作物,离开农家时主动打扫卫生......这些细节里的自觉,正逐渐沉淀为团队内化于心、外化于行的行为准则,让“一切行动听指挥”的革命传统在新时代青年身上焕发鲜活生命力。

做乡村振兴的“生力军”,让红土焕发新活力。以“红军的一天”扶贫项目为切口,在农家就餐时,坚持“不满八人按八人算、超八人按实际计”的付费原则,用规范透明的消费为老乡增收;走进坝上“红军村”后,既被绿水青山的生态底色吸引,更被红色故事的精神力量打动,结合调研提出“绿色生态+红色文旅”融合发展规划,以青春智慧为乡村振兴注入新动能。

井冈山精神的传承,是将“坚定信念”化为逐梦方向,将“艰苦奋斗”变为“自找苦吃”的行动,将“依靠群众”融入服务日常。正如公共管理学院行管2302班刘宝元在实践总结中所写:“我们这代青年的担当,就是让井冈山的星火在新时代燎原——这,是对这片红土最赤诚的回馈,更是对青春最生动的诠释。”

文字 | 食品科学技术学院赴井冈山暑期社会实践团 许祥瑞 刘宝元

图片 | 食品科学技术学院赴井冈山暑期社会实践团 崔科凡 尤淇 许祥瑞

排版 | 食品科学技术学院赴井冈山暑期社会实践团 许祥瑞 原佩佩

初审 | 食品科学技术学院 汤兆琦

学思想:追忆峥嵘岁月,厚植红色底蕴

红土之上,历史的回响从未远去。实践团以理论深耕为基,多层次开展红色学习:在专题教学中,聆听“井冈山斗争与井冈山精神”主题授课;走进井冈山革命博物馆,在展陈的文物史料中感受革命脉搏;围坐革命后代身旁,听曾志之孙、赵杰之女、李筱甫之孙等讲述先辈舍小家为大家的初心故事,在家风传承中触摸信仰的温度。7月5日,肖小军老师的“井冈山斗争与井冈山精神”专题讲座为实践拉开序幕。从“历史为什么选择井冈山”到“新时代如何回望井冈山”,老师将1927年工农红军建立根据地的曲折历程娓娓道来,让“坚定信念、实事求是”的精神内核在理论阐释中愈发清晰。

实践队员在进行专题学习 崔科凡摄

随后几日,实践团循着历史脉络走进井冈山革命博物馆,锈迹斑斑的徽章、泛黄的作战地图,诉说着革命战士们那段艰苦奋斗的峥嵘岁月。从党的八七会议的著名论断的得出,到三湾改编的深远影响,再到古城定策的伟大时刻,每一个历史节点都凝聚着无数革命先烈的智慧与牺牲。同学们在惊叹于伟大历史进程的同时,更被老一辈革命家那种不畏艰难、勇于牺牲、敢于胜利的革命精神所深深震撼。

实践团成员参观井冈山革命博物馆 尤淇摄

红色基因的传承,更在与革命后代的对话中直抵人心。7月7日,曾志同志之孙石金龙老师讲述奶奶为革命忍痛寄养幼子的故事,“共产党人除了信仰,一切都可舍弃”之言让全场动容;赵杰同志之女赵进军老师捧着弟弟赵建军烈士的笔记本,读起“誓把鲜血洒疆场”的绝笔,让“家风是做出来的”成为最生动的教材。7月9日,坝上村李祖芳同志回忆祖父李筱甫同志赠送白马、粮担支援工农革命军的往事,让“依靠群众求胜利”的井冈山精神在粮谷的重量与白马的蹄声中愈发厚重可感。

李祖芳同志在为实践队员讲述红色故事 崔科凡摄

重实践:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

红土之上的实践,让历史从文字变为可触可感的现实力量。实践团以“沉浸式体验+动手实践”为笔,在躬行中书写对井冈山精神的理解。7月7日,荆竹山雷打石前,实践团成员围站在一起,结合团队实际制定了队内“三大纪律、八项注意”,让“纪律是胜利之基”的道理从历史走进现实。“当年红军靠纪律赢得民心,今天我们用纪律凝聚团队,这是跨越时空的呼应。”食品科学技术学院食安2303班张茜说。

实践队员在商议制定队内纪律 崔科凡摄

7月8日的草鞋课堂上,学员们在聆听讲解后开始动手实践。从搓草绳的生疏到编鞋底的专注,食品科学技术学院食安2303班周嘉欣的手掌被磨出红痕,却笑着感悟:“一根稻草易折,拧成绳能承重千斤,这就是团结的力量——就像当年红军拧成一股绳,才走出了绝境。”

实践队员学习编红军草鞋 尤淇摄

7月9日的“红军的一天”更是让实践走向深入。清晨的坝上村山道上,学员们背负行囊穿越荆棘,在模拟寻找哨点、辨识草药,烈日下的汗水诠释着革命年代的艰辛;农家院落里,大家分工洗菜、杀鱼、炒菜,在老乡的指导下,糙米野菜渐成“红军餐”,文法学院社会学2303班周佳怡擦着汗感慨:“军民共炊的温暖,就藏在老乡教我们炒豆角的耐心里。”

实践队员张茜在炒豆角 许祥瑞摄

实践队员张茜在炒豆角 许祥瑞摄从雷打石前的纪律制定到编草鞋的亲身体验,再到坝上村的红军生活模拟,实践团在“重实践”中深刻体会:井冈山精神不是书本上的话语,唯有躬身践行,才能真正读懂“艰苦奋斗攻难关”的深刻内涵。

敢担当:以青春之力续写井冈山精神新篇

传承井冈山精神,不仅是回望历史的追思,更是立足当下的担当。新时代青年如何让红色基因焕发时代活力?实践团以三个维度的行动给出了答案。做红色故事的“传声筒”,让信仰之声跨越山海。听完李祖芳同志讲述的白马与粮担的往事,公共管理学院行管2302班崔科凡当即把这段故事整理成教案,计划在后续支教中作为“思政小课堂”讲给山区孩子听。“先辈用热血浇筑信仰,我们就用声音传递这份力量。”崔科凡说,把红土上的故事讲给更多人听,正是青年对历史最质朴也最坚定的回应。

实践队员与李祖芳同志在”红军村“的合影 吴丹洋摄

实践队员与李祖芳同志在”红军村“的合影 吴丹洋摄做纪律精神的“践行者”,让优良传统落地生根。从荆竹山制定的“三大纪律”到实践全程的严格自律,学员们将“纪律意识”融入日常:调研时不随意采摘作物,离开农家时主动打扫卫生......这些细节里的自觉,正逐渐沉淀为团队内化于心、外化于行的行为准则,让“一切行动听指挥”的革命传统在新时代青年身上焕发鲜活生命力。

做乡村振兴的“生力军”,让红土焕发新活力。以“红军的一天”扶贫项目为切口,在农家就餐时,坚持“不满八人按八人算、超八人按实际计”的付费原则,用规范透明的消费为老乡增收;走进坝上“红军村”后,既被绿水青山的生态底色吸引,更被红色故事的精神力量打动,结合调研提出“绿色生态+红色文旅”融合发展规划,以青春智慧为乡村振兴注入新动能。

井冈山精神的传承,是将“坚定信念”化为逐梦方向,将“艰苦奋斗”变为“自找苦吃”的行动,将“依靠群众”融入服务日常。正如公共管理学院行管2302班刘宝元在实践总结中所写:“我们这代青年的担当,就是让井冈山的星火在新时代燎原——这,是对这片红土最赤诚的回馈,更是对青春最生动的诠释。”

文字 | 食品科学技术学院赴井冈山暑期社会实践团 许祥瑞 刘宝元

图片 | 食品科学技术学院赴井冈山暑期社会实践团 崔科凡 尤淇 许祥瑞

排版 | 食品科学技术学院赴井冈山暑期社会实践团 许祥瑞 原佩佩

初审 | 食品科学技术学院 汤兆琦

作者:许祥瑞 刘宝元 来源:原创

扫一扫 分享悦读

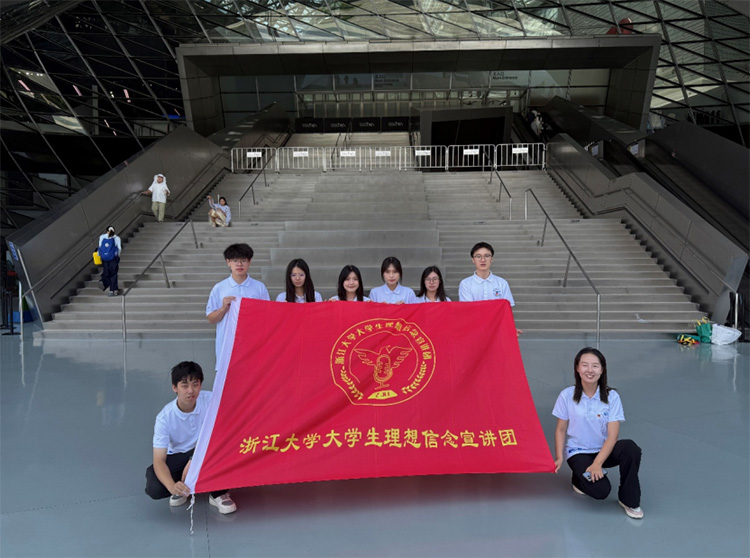

- 践行计划 | 学院实践团赴深圳调研学习——对话城市历史愿景,感悟改革先锋精神

- 7月4日至5日,浙江大学建筑工程学院深圳社会实践团在两名团委指导教师带领下,参访深圳市当代艺术与城市规划馆及海上世界文化艺术中心

- 07-13

- 青年红色筑梦之旅——追寻红色足迹,青年挺膺担当

- 07-13

- “非遗织锦,反诈护心”——后坡街记

- 山东大学经济学院“全民反诈 青芒传声”志愿服务队联合解放路街道,开展“非遗走进反诈课堂”系列活动。志愿者和民警讲案例、析套路,

- 07-13

- 蒲絮乘风逐白鹭,书声化雨润星河

- 湖北医药学院蒲公英为梦而生志愿服务队前往十堰市竹山县开展支教活动

- 07-12

- 从眼里有光到心里有爱:华农实践队探索乡村儿童赋能“潮州样本”

- 2025年7月10日-16日,华南农业大学“美美与共”实践队深入潮州市潮安区凤塘镇西和学校,以“运动强基、心理润心、自然育智”三维能,通

- 07-12

-

大学生三下乡投稿平台