多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

鸡血石雕传承现状调研:代际接力中的坚守与创新——老匠人守艺根脉,新力量直播拓路

发布时间:2025-07-11 阅读: 一键复制网址

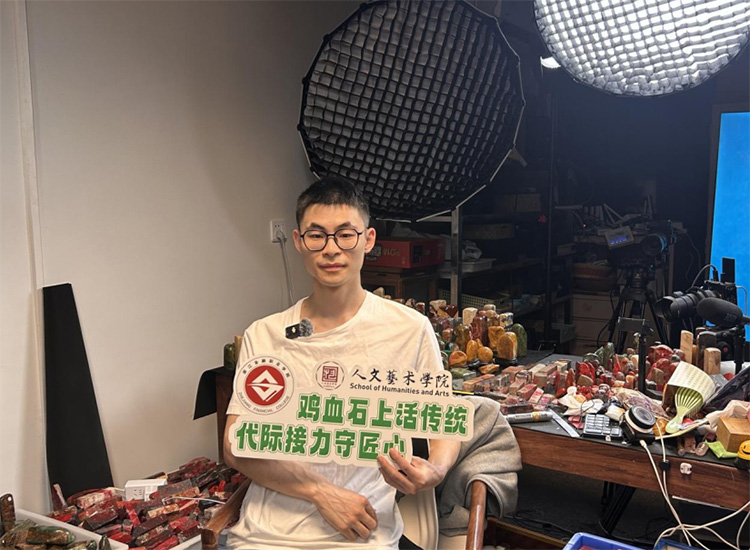

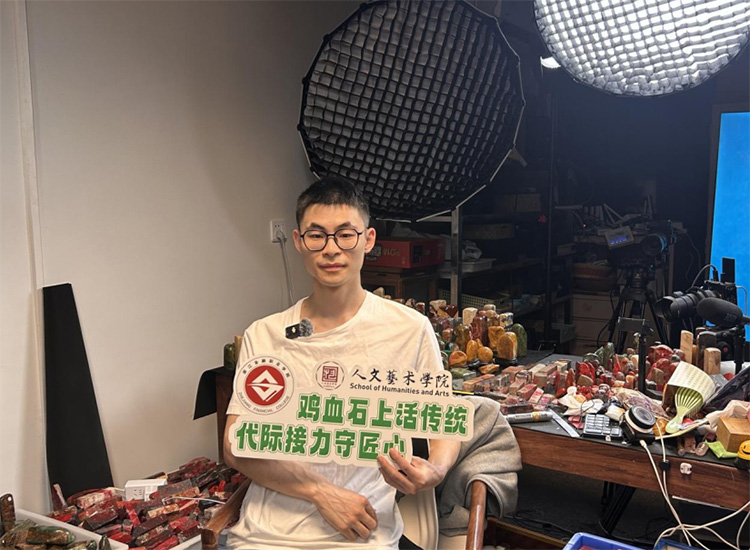

近期,浙江金融职业学院人文艺术学院暑期社会实践团队针对“鸡血石雕技艺传承人的世代交替”问题,深入杭州市临安区进行了细致的调研工作。他们采用了问卷调查、访问经销商以及与网络直播从业者交流等多种方式,以探究这一非物质文化遗产在社会发展进程中的传承途径。

调研团队共收集到超过500份有效问卷,调查结果揭示了公众对鸡血石雕认知的差异性:一方面,有市民对鸡血石雕作为临安地区特色文化的价值有所了解;另一方面,亦有相当数量的人士表示仅对鸡血石雕有所耳闻,对其具体内涵并不熟悉。在受访的家长中,有人表示虽然会带孩子去了解鸡血石雕,但系统性的非物质文化遗产体验机会仍然稀缺,这反映出传统文化与现代生活融合方面尚存在一定的不足。

90后汪林莉与00后弟弟汪林涛组成网络直播的姐弟组合,成为行业新兴力量。汪林莉初入行时对石料一无所知,在父亲的指导下逐一枚学习,甚至亲自使用篆刻刀尝试石料,如今她能够清晰地向观众阐释石料的质地与品味。她的直播以“福利款”为突破口,从几十到几百元的亲民产品开始,逐步引导客户接受高品质的收藏品。弟弟汪林涛则擅长解析鸡血石的价值,从血色的多少、底地的软硬到冻地的通透度,用通俗易懂的语言帮助观众理解价格差异,并主打性价比策略,通过自产自销降低成本。在直播中,姐弟俩坚持诚信原则,如实告知产地,并向观众普及保养知识,如避免暴晒、防止磕碰等。

90后汪林莉与00后弟弟汪林涛组成网络直播的姐弟组合,成为行业新兴力量。汪林莉初入行时对石料一无所知,在父亲的指导下逐一枚学习,甚至亲自使用篆刻刀尝试石料,如今她能够清晰地向观众阐释石料的质地与品味。她的直播以“福利款”为突破口,从几十到几百元的亲民产品开始,逐步引导客户接受高品质的收藏品。弟弟汪林涛则擅长解析鸡血石的价值,从血色的多少、底地的软硬到冻地的通透度,用通俗易懂的语言帮助观众理解价格差异,并主打性价比策略,通过自产自销降低成本。在直播中,姐弟俩坚持诚信原则,如实告知产地,并向观众普及保养知识,如避免暴晒、防止磕碰等。

调查研究发现,老一辈工匠依赖线下渠道和熟客关系,而年轻人则拥抱线上新生态,尽管两代人选择的道路不同,但都以“懂石、爱石”为核心。留会民认为“读书好不一定能雕刻好,思路与灵感更为重要”,梅征则强调“了解与热爱是传承的前提”,两代人的理念在“匠心”上达成了共识。

调查研究发现,老一辈工匠依赖线下渠道和熟客关系,而年轻人则拥抱线上新生态,尽管两代人选择的道路不同,但都以“懂石、爱石”为核心。留会民认为“读书好不一定能雕刻好,思路与灵感更为重要”,梅征则强调“了解与热爱是传承的前提”,两代人的理念在“匠心”上达成了共识。

当前,鸡血石雕刻艺术正处于代际交替的关键时期,老一辈工匠守护的传统技艺与年轻一代探索的创新路径,共同描绘了这门非物质文化遗产在新时代的传承蓝图。如何激励更多年轻人参与其中,依然是一个需要社会各界共同关注和努力解决的问题。

调研团队共收集到超过500份有效问卷,调查结果揭示了公众对鸡血石雕认知的差异性:一方面,有市民对鸡血石雕作为临安地区特色文化的价值有所了解;另一方面,亦有相当数量的人士表示仅对鸡血石雕有所耳闻,对其具体内涵并不熟悉。在受访的家长中,有人表示虽然会带孩子去了解鸡血石雕,但系统性的非物质文化遗产体验机会仍然稀缺,这反映出传统文化与现代生活融合方面尚存在一定的不足。

老匠人的坚守:以匠心护石料

留会民,从业鸡血石雕已三十九载,亲历了行业兴衰。自一九八六年从初中毕业即投身此道,他始终秉持“先理解石材特性再施以刀法”的原则。面对石材的缺陷,他宁愿调整设计方案,也不愿机械地遵循图纸施工。“难得一见的优质石材,不应因微小瑕疵而被废弃。”他的工作室集原石挑选、雕刻及成品制作于一体,主要依靠长期客户关系维系业务。尽管经济低迷导致众多同行店铺关闭,他依然坚守岗位,并指导徒弟们。其中一位徒弟在临安开设了自己的工作室,专注于大型雕刻作品,使得这一传统技艺得以传承。

直播一代的突围:年轻力量探新路

与资深工匠迥异,年轻从业者正通过网络直播开辟新天地。80后主播梅征因实体店经营遭遇困境而转向网络直播,期望借助新媒体渠道传承文化。他坦承收入并不稳定,月收入在数千至万元之间波动,而昌化鸡血石矿场封矿十余年导致的原材料稀缺,构成了其面临的最大挑战。

当前,鸡血石雕刻艺术正处于代际交替的关键时期,老一辈工匠守护的传统技艺与年轻一代探索的创新路径,共同描绘了这门非物质文化遗产在新时代的传承蓝图。如何激励更多年轻人参与其中,依然是一个需要社会各界共同关注和努力解决的问题。

作者:王欣芃、吴梦如 来源:浙江金融职业学院人文艺术学院

扫一扫 分享悦读

- 鸡血石雕传承现状调研:代际接力中的坚守与创新——老匠人守艺根脉,新力量直播拓路

- 近期,浙江金融职业学院人文艺术学院暑期社会实践团队针对“鸡血石雕技艺传承人的世代交替”问题,深入杭州市临安区进行了细致的调研工

- 07-11

- “逐梦”问道鞍山村,解码共富新路径——浙工商职院学子深入调研“千万工程”乡村振兴实例

- 2025年6月26日至7月10日,浙江工商职业技术学院经济管理学院“逐梦”小分队深入鞍山村,以青年视角解码乡村振兴的“共富基因”,探寻未

- 07-11

- 河南师范大学教育学部“普润乡村,与你同行”实践团 赴中召村开展推普系列活动

- 为深入贯彻国家推广普通话助力乡村振兴战略部署,7月8日,教育学部“普润乡村,与你同行”实践团于新乡市卫滨区平原镇中召村开展推普系

- 07-11

- 湖医学子三下乡:七天支教路,蒲公英在擂鼓镇播撒希望与健康

- 湖北医药学院蒲公英为梦而生志愿服务队前往十堰市竹山县开展支教活动

- 07-11

- 高温送清凉,智慧护电网 ——南京师范大学电气与自动化工程学院学生赴高邮国家电网参观学习活动圆

- 扬州高邮,2025年7月10日(下午3:00) —— 在“双碳”背景下,电力行业肩负着绿色转型的重要使命。为深入了解现代电网运行机制、减碳

- 07-11

- “情系养老院,关怀满夕阳”志愿服务活动

- 精诚书院暑期实践团队的志愿者们走进安阳市文峰区怡康老年人养护服务有限公司,开展暑期社会实践活动,通过血压测量、手指操教学、趣味

- 07-11

- 滁州学院学子走进滁州市博物馆 开启暑期社会实践之旅

- 滁州学院文学与传媒学院志愿小队的暑期社会实践

- 07-11

-

大学生三下乡投稿平台