多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

洞察“孔乙己文学”,反思大学生就业调研

发布时间:2025-02-07 阅读: 一键复制网址

洞察“孔乙己文学”,反思大学生就业调研

——关于“孔乙己文学”背后的大学生就业问题的心得体会

□李伊瑶(城市与环境学院2303班)参与“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究,于我而言是一次极具深度与广度的学习过程,极大地拓宽了我对社会现象、青年群体心理及就业问题复杂性的认知边界。

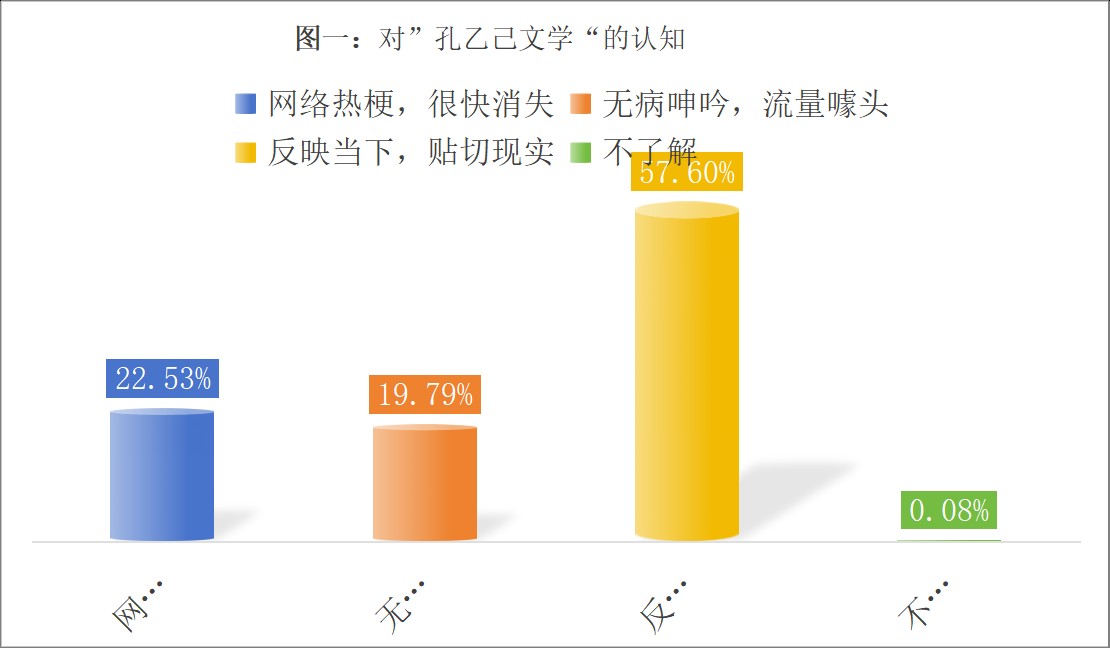

在研究初期,我对“孔乙己文学”的理解仅停留在网络热梗层面,觉得不过是当代大学生的一种调侃与自嘲。但随着调查推进,我才惊觉这一现象背后隐藏着大学生就业困境的冰山一角。问卷调查、访谈等工作的开展,让我直面大学生在就业路上的挣扎与迷茫。

通过数据分析,我看到了大学生就业期望与现实的巨大落差。许多大学生怀揣着对高收入、高社会地位工作的憧憬踏入社会,却遭遇就业市场的“冷水”。就像孔乙己放不下象征读书人身份的长衫,大学生们也难以割舍因学历而产生的职业期待。这种落差背后,是高等教育普及化与就业市场结构调整不同步的矛盾。过去,高学历人才相对稀缺,社会提供了大量与之匹配的优质岗位;而如今,大学教育从精英化走向大众化,就业市场却未能及时消化激增的毕业生,导致就业竞争异常激烈,使得大学生们在理想与现实间徘徊。

访谈过程中,大学生们的话语让我感触颇深。他们的无奈、焦虑与困惑,不再是抽象的数据,而是真切可感的情绪。我听到有人因专业冷门,在求职中四处碰壁;有人因缺乏实践经验,即便成绩优异也难以获得心仪岗位的青睐;还有人因家庭经济压力,期望快速找到高薪工作,却屡屡受挫。这些经历让我意识到,大学生就业问题不仅仅是个人职业选择,更关乎家庭期望、社会资源分配等多方面因素。家庭投入大量资源培养大学生,期望他们能改变家庭命运,这无疑给大学生带来了沉重的心理负担。

这次调研也让我反思社会观念对大学生就业的影响。社会对职业的刻板印象根深蒂固,一些传统观念认为某些职业才是“体面”的,这使得大学生在就业选择时受到诸多限制。例如,很多人认为只有进入大型企业、政府机关才是成功的就业,而对一些新兴行业、基层岗位不屑一顾。这种观念不仅加剧了热门岗位的竞争,也使得一些急需人才的领域无人问津。

此次调查研究是一次深刻的学习与成长。它让我明白,解决大学生就业问题,需要政府、社会、高校和大学生自身多方协同努力。政府应加大对就业市场的调控,推动产业升级,创造更多优质岗位;社会要转变职业观念,营造多元包容的就业氛围;高校需优化专业设置,加强实践教学,提升学生就业能力;大学生自身则要调整心态,理性规划职业,积极提升综合素质。唯有如此,才能帮助大学生摆脱“孔乙己文学”的困境,实现从校园到职场的顺利过渡,在社会中找到属于自己的位置,书写属于这一代青年的奋斗篇章。

作者:李伊瑶 来源:社会调查

扫一扫 分享悦读

- “孔乙己文学”背后的大学生就业该何去何从?

- 关于“孔乙己文学”背后的大学生就业问题的研究报告

- 02-07

- 洞察“孔乙己文学”,反思大学生就业调研

- 关于“孔乙己文学”背后的大学生就业问题的心得体会

- 02-07

- 在就业竞争激烈的当下,当代大学生如何破局 ——关于“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究

- 随着高校扩招政策的持续实施,大学生数量逐年增加,就业市场却未能提供相应的岗位增长。这种供需失衡导致了许多大学生在毕业后难以找到

- 02-07

- 盘扣——在一针一线中编织文化脉络

- 02-07

- 破“孔乙己文学”困境:当代大学生就业的多维洞察与求解 ——关于“孔乙己文学”现象的调研报告

- 本调研围绕“孔乙己文学”现象展开,旨在深入剖析其内涵、成因、影响及应对策略,通过问卷调查收集数据,样本涵盖不同背景人群。

- 02-07

- 关于“孔乙己文学”现象的调研心得

- 近期,围绕“孔乙己文学”现象展开的调研让我对当下大学生就业问题有了更为深刻且全面的认识。

- 02-07

- “大中小思政一体化”泰州学院社会实践活动

- 02-07

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台