多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

在就业竞争激烈的当下,当代大学生如何破局 ——关于“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究

发布时间:2025-02-07 阅读: 一键复制网址

在就业竞争激烈的当下,当代大学生如何破局

——关于“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究

□宋蕙均(城市与环境学院 2406 班)

□祁可怡(城市与环境学院 2403 班)

——关于“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究

□宋蕙均(城市与环境学院 2406 班)

□祁可怡(城市与环境学院 2403 班)

- 引言

随着高校扩招政策的持续实施,大学生数量逐年增加,就业市场却未能提供相应的岗位增长。这种供需失衡导致了许多大学生在毕业后难以找到合适的工作。在这种情况下,一些大学生开始将目光投向了网红行业,试图通过短视频、直播等新媒体形式实现就业。而与此同时,一段"学历不但是敲门砖,也是我下不来的高台,更是孔乙己脱不下的长衫"的独白发酵。部分大学生以孔乙己作类比,认为自己空有学历却换不来体面的工作,过不好体面的人生。这一观点迅速发酵,引发青年共情。对年轻人到底该不该走下高台、脱掉这身"长衫"的舆论争议,其背后反映的是大学生就业难以及短时间内难以适应就业环境和社会现状的困境。

- 调研背景

近年来。随着高等教育不断改革,高等教育加快了从精英化向大众化转变的步伐,大学生就业问题日益凸现,大学生就业难已成为一个看受关注的社会问题,其背后的原因错综复杂,涉及社会多个层面。

- 毕业生数量的激增

- 经济环境的变化

- 教育与就业市场的脱节

- 用人单位的招聘标准不断提高

- 社会观念的影响

(二)网络舆论环境背景

"孔乙己文学"是2023年度广为流传的网络流行语,生动形象地反映了当代大学生在就业过程中遭遇的种种困境。许多大学生将自己通过石懈努力获取的学历比作孔乙已脱石掉的长衫,表达了对高学历未能带来理想工作的无奈和焦虑。这种现象并非偶然,而是深刻反映了当前大学生就业市场的严峻现实以及大学生们在就业过程中所面临的复杂心理和观念问题。

(三)话题内容背景

孔乙已是鲁迅笔下的经典人物,他虽然身穿长衫,却因贫困和无奈,最终在酒馆中被嘲笑和冷落。当代大学生们在就业市场上,同样面临着类似的尴尬和无奈。他们在高中阶段努力学习,为考上理想的大学付出了巨大的努力和代价。进入大学后,他们继续深造,希望通过获得高学历来为未来的职业生涯打下竖实的基础。然而,当他们满怀憧憬地走出校门,踏入就业市场时,却发现现实远没有他们想象中的美好。高学历并没有为他们带来预期的就业机会和薪资待遇,反而让他们在就业市场上感到迷茫和焦虑。

- 调查形式与结果

本次进行的关于“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究调查,主要是利用大学生假期调查大学生对“孔乙己文学”舆论的态度,了解他们对当下就业形势与前景的看法、对自身就业方向的期望以及其期望的资薪待遇等,囊括多个方面。

(二)调研方法

以向在校大学生发放问卷,进行相关访谈的方式进行调查研究。通过对所收集的数据进行汇总、分析得到相应结果。

(三)研究对象

我们放了发大约4600份调查问卷,回收4537份。在接受调查的学生中男生占46.88%,女生占53.12%,绝大多数为本科生,数据反映当前大学生对就业问题的思考与对“孔乙己文学”相关问题的探究。

(四)具体内容

- “孔乙己文学”了解程度调查

分析可得,在此次调查群体中,近8成(79.7%)受访者对“孔乙己文学”现象表示了解,说明该现象在一定范围内受到广泛关注,具有较高的认知度,反映出其在社会舆论场和大众认知层面有较强的存在感。

同时,我们注意到受访者中存在关注度差异:“比较了解”的人数占比最高,“非常了解”和“一般了解”的占比相对接近,而“很少了解”的占比为20.3%。这表明虽然整体认知度高,但大众对其关注和熟悉程度存在一定差异,部分人只是有一定知晓,尚未深入了解。

- “孔乙己文学”了解渠道调查

新闻报道:992人选择,占比21.86%。新闻媒体的权威性和广泛传播性使其成为人们获取信息的重要来源之一,对于社会热点现象的报道能够引起大众的关注。

身边人讨论:1058人选择,占比23.32%。人际传播在信息扩散中也起到了一定作用,反映出“孔乙己文学”在日常生活交流中成为了热门话题。

网络论坛:968人选择,占比21.34%。如知乎、贴吧等网络论坛是网民进行深度讨论和信息分享的平台,说明“孔乙己文学”在网络社区中引发了较多的讨论和关注。

其他:18人选择,占比0.4%,属于极小比例,说明以上几种渠道是人们了解该现象的主要途径。

分析可得,“孔乙己文学”及其相关内容传播渠道多元,社交媒体在“孔乙己文学”的传播中占据主导地位,这与当下信息传播的特点相符,短视频、图文分享等形式能够快速吸引大众注意力。同时,新闻报道、人际传播和网络论坛也共同推动了该现象的传播,形成了多元的传播格局。

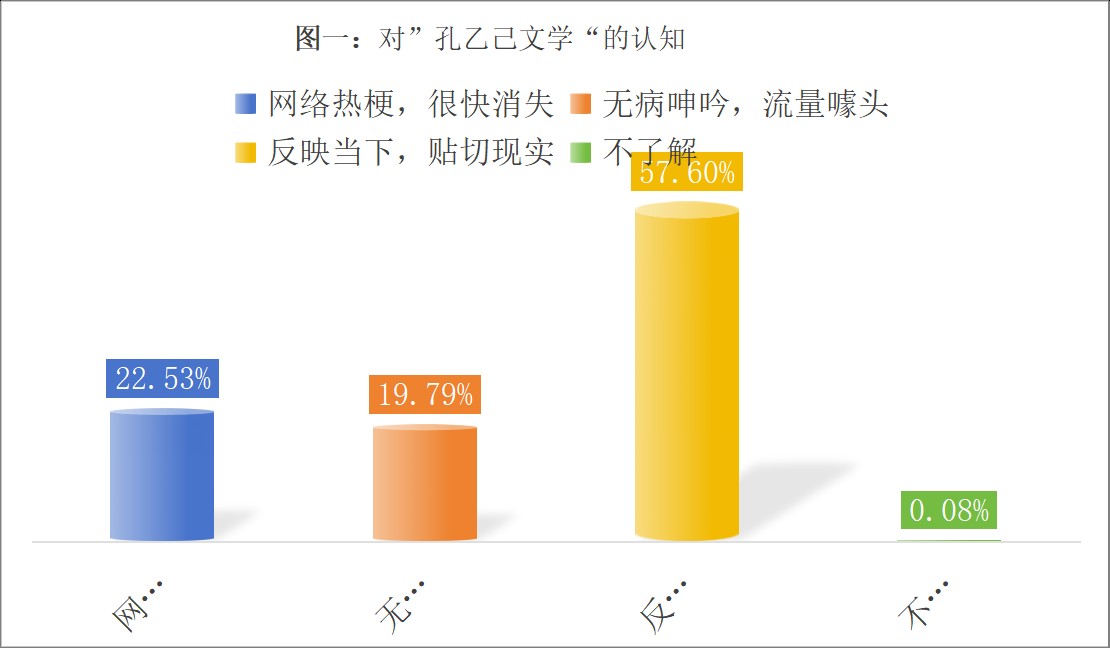

- 对“孔乙己文学”及其背后问题的看法调查

898人认为其是“无病呻吟,赚取流量”,占比19.79%。表明有近两成受访者对“孔乙己文学”持负面态度,认为它是一种为了获取流量而制造的内容。

1706人选择认为其“在一定程度上反映了当下的就业状况”,占比37.6%,是其中占比最高的选项。说明多数受访者认可“孔乙己文学”与当下就业形势之间存在关联,认为它反映了大学生等群体在就业过程中面临的困境和焦虑。

911人选择“不了解”,占比20.08%。这部分人群对“孔乙己文学”缺乏足够的认知,可能是由于信息获取渠道有限或对该话题关注度不高等原因。

分析可得,受访者中存在看法分化。一部分人将其视为短暂的网络热梗或不良的流量手段,而另一部分人则认可其对就业现实的反映。这种分化反映出不同人群对网络文化现象的认知差异,以及对就业问题的不同关注程度和思考角度。

多数人认为“孔乙己文学”与就业状况相关,这也侧面反映出当下就业问题在社会中的关注度较高,学生对与就业相关关联显著关注,“孔乙己文学”作为一种文化现象,引发了人们对就业困境的讨论和反思 。

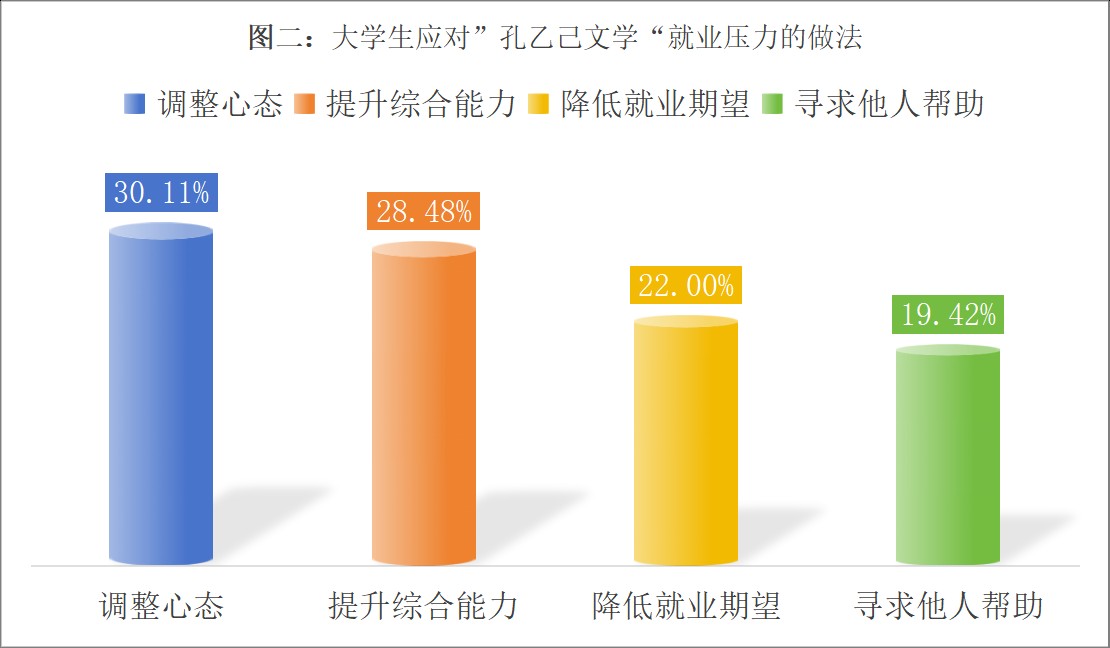

- 对如何应对“孔乙己文学”及其背后就业焦虑的调查

1292人选择“提升自身综合能力,如学习新技能、参加社会实践等”,占比28.48%。说明很多人认为大学生应从自身能力提升入手,通过学习新技能和参与社会实践等方式增强自己在就业市场中的竞争力。

998人选择“降低就业期望,先就业再择业”,占比22%。这部分受访者认为大学生可以从就业策略角度出发,适当降低就业期望,先实现就业再寻求更好的发展机会。

881人选择“寻求家人和朋友的支持,共同探讨就业方向”,占比19.42%。反映出部分人认为借助外部支持来应对就业焦虑也是一种可行的方式,通过与家人和朋友交流来明确就业方向。

从数据看来,对于大学生应对就业焦虑的措施,受访者给出了多种建议,涵盖心态调整、能力提升、就业策略和外部支持等方面,说明解决就业焦虑是一个综合性的问题,需要大学生从多个角度入手。但从多数受访者的建议入手,我们可以明显发现绝大多数受访者的观点积极,偏向于从自身入手,面对并不十分良好的就业环境依旧持有乐观向上的态度,不自怨自艾,不怨天尤人,这也是我们愿意看到的青年朝气之体现。

与此对应,除缓解就业压力外,我们更深入的调查了受访者如何应对真实就业挑战。

有1693人选择“主动关注市场动态,依据需求优化自身知识结构”,占比37.32%,是占比最高的应对方式。这表明多数受访者认为大学生应积极关注市场变化,主动调整自身知识结构以适应就业市场需求。

1646人选择“参加各类职业培训,考取实用技能证书”,占比36.28%。反映出通过提升技能来增强就业竞争力,是大学生应对就业挑战的常见思路。

1640人选择“投身基层岗位锻炼,积累实践经验”,占比36.15%。说明很多人认可基层锻炼对大学生成长和就业的重要性,认为这是积累实践经验的有效途径。

1622人选择“转变就业观念,破除学历执念,拓宽就业视野”,占比35.75%。体现了转变观念在应对就业挑战中的重要性,鼓励大学生放下学历包袱,扩大就业选择范围。

1471人选择“加强社交,通过人脉关系获取更多内推机会”,占比32.42%。表明社交和人脉在就业过程中的作用受到一定认可,大学生可以通过这种方式增加就业机会。

1131人选择“等待经济形势好转,依赖政府提供更多就业岗位”,占比24.93%。这显示出部分大学生存在依赖心理,将就业希望寄托于外部经济环境改善和政府政策支持。

该数据与上文对压力的应对措施的调查相符,主动应对为主流。前四个选项的占比均较高且较为接近,说明多数受访者认为大学生应主动出击,从关注市场、提升技能、基层锻炼和转变观念等方面积极应对就业挑战,体现了积极主动的就业应对态度。

参加职业培训考取证书和投身基层积累经验这两个选项的高占比,突出了技能和实践经验在就业中的关键作用,反映出就业市场对应用型人才的需求。

转变就业观念选项的较高占比,表明当前大学生就业观念调整的必要性,传统的学历观念和就业视野限制了他们的就业选择,需要更加开放和灵活的观念。

而依赖政府和经济形势好转的选项也有不少人选择,反映出部分大学生在就业中的被动心态和对外部环境的依赖。

加强社交获取内推机会有一定占比,说明在现实就业中,人脉关系确实能为大学生提供一定帮助,此选项亦反映了大学生社会化程度的加深,并不只局限于所谓“死读书”的怪圈。

- 对“孔乙己文学”现象反映的社会问题的调查

1159人选择“高等教育质量下滑,培养的学生不适应社会”,占比25.55%。说明有一部分人认为高等教育存在问题,培养出来的学生不能很好地适应社会需求,从而引发就业困境和相关焦虑。

983人选择“年轻人好高骛远,缺乏脚踏实地精神”,占比21.67%。这部分受访者将原因归咎于年轻人自身的就业观念,认为年轻人在就业过程中存在不切实际的期望,缺乏踏实肯干的精神。

882人选择“读书无用论再次兴起,知识价值被贬低”,占比19.44%。反映出部分人觉得“孔乙己文学”现象的出现与社会上对知识价值的质疑有关,读书无用论的宣扬也加剧了年轻人的就业焦虑。

由此看来,大学生对当下就业问题的社会问题归因多样。在对“孔乙己文学”现象反映的社会问题的认识上,受访者观点较为分散,但普遍认为社会经济结构调整和高等教育质量等方面的问题较为突出。这反映出“孔乙己文学”现象背后的社会问题具有复杂性,涉及经济、教育和观念等多个层面,需要从宏观和微观等多个角度去分析和解决就业难题。同时,归因多样也说明目前大学生对社会现实的认识在逐步加深,眼光愈发长远,对于社会问题拥有自身看法,敢于尝试与批判,具有独立思考能力。

- 关于“孔乙己文学”就业难题的改善措施的调查

高校开展就业指导讲座,提升学生求职技巧:1673人选择此选项,占比36.87%。说明多数人认可高校在就业指导方面的作用,希望通过开展讲座等方式提升学生求职能力。

企业提供更多培训机会,帮助大学生适应岗位:1826人选择此选项,占比40.25%,是占比最高的选项。反映出大众认为企业在帮助大学生适应工作岗位上具有重要责任,提供更多培训机会能有效缓解就业难题。

高校根据市场需求调整专业设置:1582人选择此选项,占比34.87%。体现了受访者对于高校专业设置与市场需求相结合的期望,认为这样能从源头上提高大学生就业的适配性。

政府搭建校企对接平台,促进人才供需精准匹配:1538人选择此选项,占比33.9%。表明部分受访者希望政府发挥桥梁作用,搭建平台促进高校、企业和人才之间的有效对接,解决就业市场供需不匹配的问题。

数据显示,受访者普遍认为缓解大学生就业难题需要政府、高校和企业多方协同合作,各自发挥作用,没有单一的解决办法,而是需要综合施策。

其中,企业责任凸显,企业提供培训机会的选项占比最高。说明在大众认知中,企业在帮助大学生融入职场方面的作用至关重要,企业的积极参与对解决就业难题有较大的推动作用。

政府政策与平台作用受重视,政府实施税收优惠和搭建校企对接平台这两个选项的占比也较高。反映出人们期望政府在政策引导和资源整合方面发挥更大作用,以促进大学生就业。

高校教育改革需求高,希望高校开展就业指导讲座和根据市场需求调整专业设置这两个选项的占比也较为可观,体现了对高校在就业教育和专业设置方面进行改革的需求,以更好地适应就业市场的变化。

| 表一:应对”孔乙己文学“相关就业问题,有效措施 | |

| 选项 | 百分比 |

| A.政府实施税收优惠,鼓励企业吸纳大学生就业 | 37.54% |

| B.高校开展就业指导课程,提升学生求职技巧 | 36.87% |

| C.企业提供更多培训机会,帮助大学生适应岗位 | 40.25% |

| D.高校根据市场需求调整专业设置 | 34.87% |

| E.政府搭建校企对接平台,促进人才供需精准匹配 | 33.9% |

- 关于“孔乙己文学”产生的相关影响的调查

1699人选择“让年轻人找到情绪宣泄的出口,缓解心理压力”,占比37.45%。说明较多人认可其为年轻人提供了情绪释放渠道,对缓解心理压力有一定作用。

1632人选择“可能导致部分年轻人消极对待就业,产生逃避心理”,占比35.97%。反映出部分受访者担心该现象会对年轻人就业心态产生负面影响,使其产生消极和逃避态度。

1465人选择“形成一种不良的社会舆论氛围,传递负面情绪”,占比32.29%。体现了部分人认为“孔乙己文学”的流行会在社会舆论方面带来消极影响,传播负面情绪。

1386人选择“丰富了网络文化内容,是一种正常的文化现象”,占比30.55%。显示有一定数量的受访者将其视为正常的网络文化现象,认可其对网络文化的丰富作用。

0人选择“其他”,占比0%。

数据表明,“孔乙己文学”在网络上的流行对社会的影响具有两面性。一方面,在引发就业关注、提供情绪宣泄出口和丰富网络文化方面具有积极意义;另一方面,在年轻人就业心态和社会舆论氛围方面可能存在消极影响。

占比最高的选项突出了该现象在推动社会关注就业问题上的作用,说明当前就业问题是社会关注的焦点,“孔乙己文学”起到了揭示和推动思考的作用。

部分年轻人消极对待就业和形成不良舆论氛围这两个选项占比较高,反映出人们对该现象可能带来的负面效应的担忧,提示需要正确引导年轻人的就业心态和社会舆论导向。

仍有部分受访者将其视为正常文化现象,反映出在网络文化多元发展的背景下,人们对新兴文化现象的包容和理性看待。

- 对“孔乙己文学”产生因素的调查

1489人选择“社会经济下滑,就业岗位锐减”,占比32.82%。反映出社会经济形势对就业市场的显著影响,经济下滑导致就业岗位减少,使得大学生就业难度加大,进而催生了相关现象。

1508人选择“传统就业观念影响,职业选择偏向‘体面’”,占比33.24%。说明传统观念中对“体面”职业的追求,限制了大学生的就业选择范围,当理想与现实出现差距时,引发了类似“孔乙己”式的感慨。

1434人选择“高校专业设置与市场需求脱节,就业技能不匹配”,占比31.61%。体现出高校教育在专业设置上与市场实际需求存在偏差,导致大学生所学技能与就业所需不匹配,影响了他们的就业竞争力。

1276人选择“社交媒体发展,信息传播快速广泛”,占比28.12%。表明社交媒体的快速发展为“孔乙己文学”现象的传播提供了助力,使其能够迅速在网络上扩散并引发关注。

1270人选择“家庭对孩子就业期望过高,压力增大”,占比27.99%。说明家庭层面的高期望给大学生带来了较大的就业压力,当难以达到期望时,容易产生焦虑和无奈的情绪。

1075人选择“青年自身缺乏吃苦精神,不愿从事基础工作”,占比23.69%。部分受访者认为青年自身在就业观念上存在一定问题,缺乏吃苦精神,不愿意从基础工作做起,也是造成就业困境的一个因素。

468人选择“行业竞争激烈,职场晋升困难”,占比10.32%。反映出行业内部竞争的激烈程度以及职场晋升的困难,这使得大学生对未来职业发展感到迷茫和焦虑。

| 表二:就业”孔乙己文学“现象产生原因 | |

| 选项 | 比例 |

| A. 高等教育普及,大学生数量增多 | 35.22% |

| B. 社会经济下滑,就业岗位锐减 | 32.82% |

| C. 传统就业观念影响,职业选择偏向“体面” | 33.24% |

| D. 高校专业设置与市场需求脱节,就业技能不匹配 | 31.61% |

| E. 社交媒体发展,信息传播快速广泛 | 28.12% |

| F. 家庭对孩子就业期望过高,压力增大 | 27.99% |

| G. 青年自身缺乏吃苦精神,不愿从事基础工作 | 23.69% |

| H. 行业竞争激烈,职场晋升困难 | 10.32% |

由此看来,“孔乙己文学”现象的产生是多种因素共同作用的结果。经济、教育、观念、社会环境等方面的问题相互交织,导致大学生在就业过程中面临诸多困境,进而引发了这种文化现象。

高等教育普及、社会经济下滑以及高校专业设置与市场需求脱节等因素的占比较高,说明教育和经济层面的问题是导致“孔乙己文学”现象产生的关键因素。这提示我们在解决相关问题时,需要重点关注教育体系的优化和经济环境的改善。

传统就业观念和家庭期望等观念因素也对大学生就业产生了重要影响。改变这些观念,引导大学生树立正确的就业观和价值观,对于缓解就业焦虑和相关现象的产生具有重要意义。

社交媒体在现象传播中的作用不可小觑,它为信息的快速传播提供了平台,放大了“孔乙己文学”现象的影响力。在应对这一现象时,也需要关注社交媒体的引导作用。

对于青年自身缺乏吃苦精神这一因素,虽然有一定比例的人选择,但也存在一定争议,反映出对于大学生就业问题的认识存在不同观点,也提示我们需要客观看待青年群体在就业中的表现和问题。

为更明确的探究,我们预设了与此类似的细化选项

“社会发展进步,竞争越来越激烈,对人才要求高”占比最高,1804人选择此选项,占比39.76%。

1779人选择“高等教育普及,学历相对‘贬值’”,占比39.21%。说明高等教育的普及使得拥有学历的人增多,学历在就业市场中的优势相对减弱,引发了大学生对自身就业状况的感慨。

1646人选择“-大学生心理落差大,放不下读书人的架子”,占比36.28%。反映出部分受访者认为大学生自身存在心理因素,在就业时难以放下身段,当现实与期望不符时产生心理落差,从而催生了“孔乙己文学”。

1695人选择“毕业生增多与岗位减少之间的矛盾”,占比37.36%。体现了就业市场供需失衡的问题,毕业生数量的增加与岗位数量的减少形成矛盾,导致大学生就业困难。

1436人选择“社会观念给大学生的压力过大”,占比31.65%。说明社会对于大学生的期望和要求给他们带来了较大压力,当无法满足这些期望时,大学生可能通过“孔乙己文学”来表达内心的焦虑和无奈。

125人选择其他原因,仍占比较小,说明上述几个原因是大众认为“孔乙己文学”出现的主要因素。

故我们认为,社会竞争加剧和高等教育普及导致的学历相对“贬值”这两个因素的占比最高,说明社会环境和教育发展带来的变化是受访者认为的“孔乙己文学”出现的主导因素。

大学生心理落差以及就业市场供需矛盾的占比也较高,表明大学生在面对就业问题时的心理状态和现实困境是引发该现象的重要原因,凸显了大学生在就业过程中面临的心理调适和实际困难。

社会观念给大学生带来的压力也受到较多关注,说明外部社会舆论和传统观念对大学生就业心态和行为产生了重要影响,促使他们以“孔乙己文学”的形式表达感受。

- 大学生对“孔乙己的长衫”相关场景同就业现状的共鸣

“排出九文大钱”:对应大学生求职时不惜花费大量金钱和时间争取面试机会,选择此选项的有1553人,占比34.23%。

“窃书不算偷”:代表面对就业压力,部分大学生选择非传统或争议性职业路径引发社会热议,1543人选择,占比34.01%。

“之乎者也”:指大学生在求职简历中堆砌专业术语,以学术成就掩盖实际工作经验不足,只停留于高谈阔论,纸上谈兵,却自视清高,目中无人。1513人选择,占比33.35%。

“咸亨酒店里的嘲笑声”:意味着大学生在求职过程中遭遇偏见与歧视,如同孔乙己在酒馆中受到嘲笑,1396人选择,占比30.77%。

“终于没有法,只好去做一些事”:表示在多次求职失败后,大学生不得不妥协,选择与自己兴趣或专业不符的工作,1497人选择,占比33%。

其他:仅有97人选择,占比2.14%,说明主流共鸣集中在前述选项所代表的场景。

各主要选项(除“其他”外)的占比都较为接近且均在30%以上,表明“孔乙己文学”的经典场景与大学生就业现状在多个维度上能产生共鸣,共鸣广泛且集中,反映出大学生就业面临问题的多样性和普遍性。

“排出九文大钱”“站着喝酒而穿长衫”等场景的高占比,凸显了大学生在求职成本、就业定位上的困境,以及不愿降低身段又难以满足期望的矛盾心态,这与调查背景中的舆论争议相符。“窃书不算偷”选项的高占比反映出就业压力下大学生职业选择的多元化以及由此引发的社会争议;“咸亨酒店里的嘲笑声”则体现出大学生在求职中遭遇的社会压力和不公平对待。

“终于没有法,只好去做一些事”的较高占比,也表明大学生在就业现实面前无奈妥协的情况普遍,反映出了就业市场的严峻性对大学生职业选择的影响。

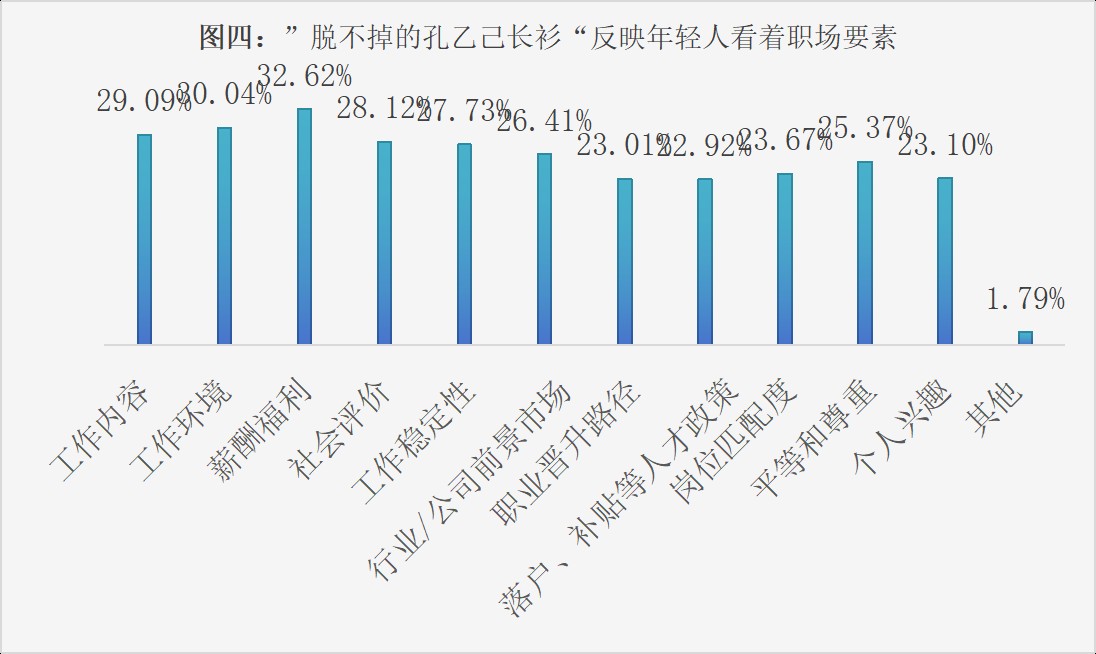

- “孔乙己的长衫”反应的年轻人求职中的看中因素

工作环境:1363人选择,占比30.04%。说明工作环境也是年轻人在求职时重点考虑的因素之一。

工作内容:1320人选择,占比29.09%。体现出年轻人对所从事工作具体内容的关注度较高。

社会评价:1276人选择,占比28.12%。反映出部分年轻人在求职时会在意社会对其职业的评价。

工作稳定性:1258人选择,占比27.73%。显示出工作稳定性在年轻人求职考量中具有一定重要性。

行业/公司前景市场:1198人选择,占比26.41%。表明年轻人希望进入有发展前景的行业和公司。

职业晋升路径:1044人选择,占比23.01%。说明年轻人对职业未来的晋升空间较为关注。

落户、补贴等人才政策:1040人选择,占比22.92%。体现了相关人才政策对年轻人求职选择有一定吸引力。

专业对口,岗位匹配度高:1074人选择,占比23.67%。反映出年轻人期望找到与自身专业匹配度高的岗位。

平等和尊重:1151人选择,占比25.37%。显示出年轻人在工作中对平等和尊重的诉求。

个人兴趣与价值观:1048人选择,占比23.1%。说明个人兴趣和价值观也是年轻人求职时会考虑的因素。

其他:81人选择,占比1.79%,占比较小。

分析可得,年轻人求职看重的因素较为多元,涵盖物质报酬(薪酬福利)、工作环境、职业发展、社会认可、政策支持以及个人内在需求(兴趣、价值观)等多个方面,体现出他们对工作综合质量的追求。

薪酬福利和工作环境占比较高,说明物质待遇和基础工作条件是年轻人求职的重要基础考量,反映出他们在满足基本生活和工作舒适度方面的需求。

行业/公司前景、职业晋升路径等因素受关注,表明年轻人具有长远的职业发展规划意识,希望在工作中获得成长和上升空间。

社会评价、平等和尊重等因素有一定占比,显示出年轻人在求职时不仅关注自身物质和职业发展,还重视社会对自己的看法以及工作中的心理感受,追求职业的尊严和认同感。

专业对口和个人兴趣与价值观受关注,体现出年轻人在求职时既希望发挥专业优势,又期望工作符合个人兴趣和价值观,追求工作的意义和价值。

- 结语

- 结论分析

此外,社会对大学生的就业期望过高,也加剧了大学生的就业压力。社会普遍认为,大学生应该获得高薪、高地位的工作,而忽视了大学生在实际就业过程中所面临的困难和挑战。这种过高的期望,使得大学生在就业过程中感到更加焦虑和石安,影响了他们的就业心态和职业发展。

就数据分析,许多高校的职业生涯规划课程也存在内容陈旧、形式单一等问题。这些课程往往以理论讲授为主,缺名与实际就业市场的联系和互动,无法帮助学生真正了解就业市场的需求和变化。许多大学生在参加这些课程后,仍然对自己的职业规划和就业方向感到迷茫和困惑。

许多家庭在教育过程中,缺乏对孩子的职业规划和就业指导。许多家长对就业市场的了解有限,无法为孩子提供有效的职业建议和帮助。这使得许多大学生在就业过程中,缺乏家庭的指导和帮助,难以做出适合自己的职业选择。

于此同时,媒体舆论对就业形势的过度曝光和渲染,也加剧了大学生的就业焦虑。媒体经常报道就业难、高薪工 作稀缺等信息,让大学生对未来的就业前景充满了疑虑和石安。这些报道让大学生们感到就业市场竞争激烈,难以找到满意的工 作,从而增加了他们的焦虑和压力,许多大学生看到这些报道后,对自己的未来充满了担忧和恐惧,影响了他们的就业选择和职业发展。

- 未来展望

面对"孔乙己文学"所反映的大学生就业难题,未来的就业市场既充满挑战,也孕育着新的机遇。政策支持也将为大学生就业提供有力保障,政府将继续加大对创业和就业的扶持力度,通过税收优惠、创业补贴、就业培训等措施,鼓励大学生自主创业和灵活就业。此外,随着国内外经济形势的逐渐好转,企业招聘需求有望回升,为大学生提供更多的就业岗位。大学生们也需积极应对挑战,不断提升自身综合素质和竞争力,注重实践能力的培养,积极参与实习、实训和社会实践,积累实际工作经验。树立正确的就业观念,合理调整就业期望,勇于面对就业过程中的困难和挑战。

总之,大学生应积极适应市场变化,以蓬勃的青春力量不断提升自身能力,借助政策支持和社会资源,努力实现为社会发展贡献力量。

- 参考文献

[2]钱理群.鲁迅作品十五讲[M].北京大学出版社.

[3]岳昌君.高等教育与劳动力市场:中国大学生就业问题研究[M].北京大学出版社.

[4]廉思.“内卷化”生存:当代青年职业困境的社会学分析[C].社会科学文献出版社.

[5]李春玲.“孔乙己的长衫”:学历社会中的身份焦虑与青年选择[J].中国青年研究,2023,5.

[6]杨东平.中国教育发展报告(2023)[R].社会科学文献出版社.

作者:宋蕙均、祁可怡 来源:社会调研

扫一扫 分享悦读

- 在就业竞争激烈的当下,当代大学生如何破局 ——关于“孔乙己文学”背后大学生就业问题的调查研究

- 随着高校扩招政策的持续实施,大学生数量逐年增加,就业市场却未能提供相应的岗位增长。这种供需失衡导致了许多大学生在毕业后难以找到

- 02-07

- 破“孔乙己文学”困境:当代大学生就业的多维洞察与求解 ——关于“孔乙己文学”现象的调研报告

- 本调研围绕“孔乙己文学”现象展开,旨在深入剖析其内涵、成因、影响及应对策略,通过问卷调查收集数据,样本涵盖不同背景人群。

- 02-07

- 关于“孔乙己文学”现象的调研心得

- 近期,围绕“孔乙己文学”现象展开的调研让我对当下大学生就业问题有了更为深刻且全面的认识。

- 02-07

- “大中小思政一体化”泰州学院社会实践活动

- 02-07

- 常熟理工学院师范学院开展“传芦荡薪火,寻红色记忆”寒假社会实践活动

- 常熟理工学院师范学院学生组成“传芦荡薪火,寻红色记忆”寒假社会实践团,共赴常熟市沙家浜,参观沙家浜革命历史纪念馆并进行红色文化

- 02-07

- 商学院在灵丘县举行“质”惠筑梦社会实践活动

- 02-07

- “金晖行动”温暖助老:以多元服务架起代际沟通桥梁 ——晋江市英墩村智慧助老实践获广泛好评

- 福建师范大学学生小许在寒假期间发起“金晖行动”,以科技赋能与人文关怀助力晋江市英墩村老年人跨越“数字鸿沟”。通过手绘漫画教学、

- 02-07

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台