“传统纹样·实践团队”——怀着最纯真的理念,实地发掘灌阳县当地即将失传的传统纹样并将之收录保护。

学校名称:桂林理工大学

团队名称:桂林理工大学艺术学院——传统纹样·实践团队

指导老师:欧阳慧捷 徐佳辉

团队成员:路康怡(队长) 蓝飞 冉艺锦 王腾 黄铭丽 吕建宝 吴秀权 梁业旺 甘杰 杨林青 黄彦萍 韦小岚

作者:吕建宝 路康怡

摘要:桂林理工大学艺术学院“传统纹样·实践团队”于2023年7月9日开展为期3天的社会实践活动,以实践的形式在位于灌阳县的三树村以及永富村进行调研宣传,保护传统文化,发掘传统纹样,主要调研对象为当地基层群众、领导。传承薪火,点燃热血,筑牢青春之基,将大学生的责任意识发扬传承,以围绕乡村振兴工作为主,展开对传统文化的保护以及宣传工作,以大学生的责任热血助力乡村振兴!

实践目的:切身实践走入传统纹样发源地,从根本发掘并保护那些即将失传的传统纹样,将其记录收集成册,并对周边村边进行相关知识的普及宣传,用行动向当地民众以及全国人民证明传统纹样——传统文化保护的必然性以及可行性。

实践背景:以《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》为基础展开的一次关于保护传统纹样为主的实践活动,旨在响应国家号召,积极投身到保护,宣传传统文化中去。

关键词:传统纹样;古建筑;灌阳县:永富村;三树村;乡村振兴;桂林理工大学

灌阳县古村落传统纹样调研

永富村传统纹样调研

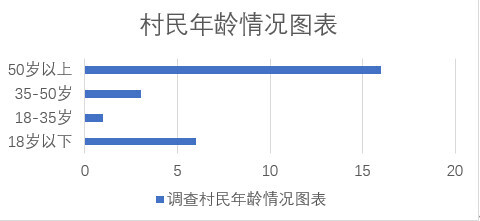

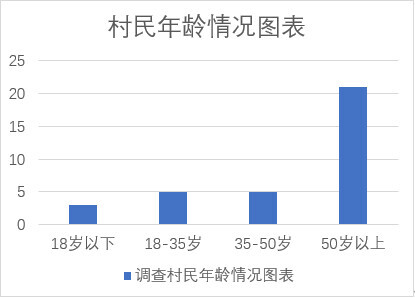

在对永福村的调研中,我们团队主要采取的是问卷调研以及面对面讨论的形式来对永富村传统纹样进行宣传保护,同时也以整体团队为基础,点对点的进行对古建筑上的传统纹样进行收集。在对永福村当地村民的调研中,我们共计发放50份问卷,其中有效收回26份。而在本次调研的对象里,我们主要对中老年群体进行问卷发放(如下图),而对于年轻群体,我们只是起到宣传保护的作用,以此让当年年轻群体能够认识到有关传统纹样保护的重要性。

图为永富村村民年龄段调查情况。

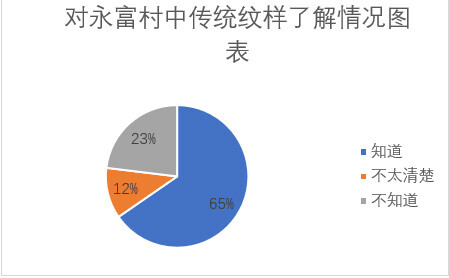

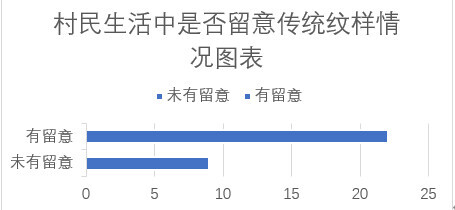

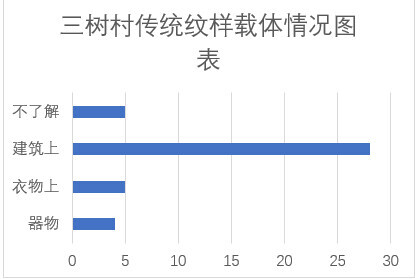

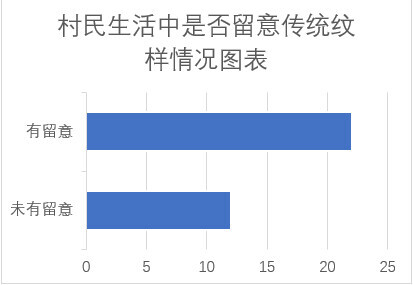

而在对这类人群的调研中我们也注意到,其实还是有超过一半的人都能够认识并且留意到生活身边的一些传统纹样的(如下图),同时也有部分人还能够记得曾经在哪些载体上还有着这类纹样,只是很可惜的是都没有好好的保存下来。但同时也是意识到,还有这么多的人还在关注着他们的传统文化,这也使得我们要保护并将传统纹样宣传出去的想法更加强烈,只要还有人在关注着,那我们的努力就是有意义的。

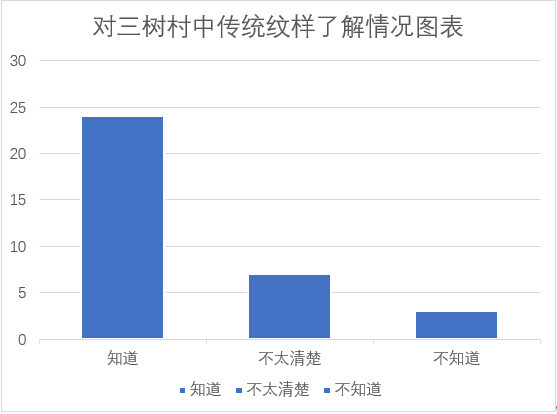

图为永富村村民对于传统纹样了解情况调查情况。

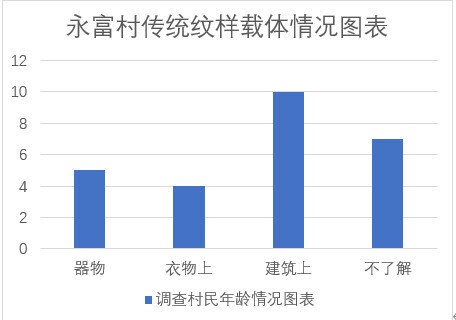

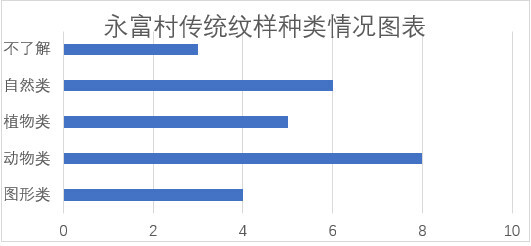

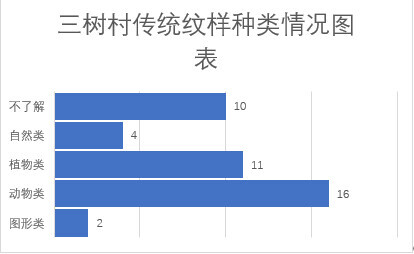

但在我们的调研中,我们也有注意到,在关注这类事物的人群中,基本上都为中老年人,甚至在对一些以“老古董”为载体的纹样,更是只有极少数的老年人才知晓(如下图)。而年轻人、孩子基本都不会去主动的了解到这些即将失传的传统文化,甚至家里的老人也并未对他们的子孙后代提及,就好像是时间一样,流逝是理所当然的,这是我们所感到可惜的,但这也是我们团队本次社会实践所要做的事的目的,为了更好的将这些快失传的传统纹样发掘出来,以让更多的年轻一辈认识到

图为永富村传统纹样种类调查情况。

而在本次调研中,我们也收获到了许多的“干货”,在当地村民的主动邀请下,我们拍摄到了许多照片(如下图),同时也近距离的感受的先辈们对于文化的追求。

图为永富村传统纹样实地拍摄照片。

在最后,我们也就“关于永富村的传统纹样保护发展”的话题与当地村民展开了讨论,在这个话题上,在讨论中,有部分村民都对此发表了自身的宝贵建议以及想法,其中不乏想让后辈子孙多多关注的想法,但无可奈何的是过于传统的文化,好像并不能吸引到现在的年轻人,更多的是希望当地有关部门以强硬的手段强行保护仅剩下的这些传统纹样,再谈如何将其发展,于是我们也以此为基础向当地村支书了解了一些当地部门所正在采取的有效手段,更多的是禁止对未拆除的这类老房子进行拆除,同时也鼓励村里的人对旧祠堂进行修缮维护(较大一部分纹样都保存在大大小小的祠堂中),以此加强村民们的认同感以及归属感。

最后,在就“永富村古建筑上的传统纹样进行调研保护”的社会实践活动上,我们取得了阶段性的成果,这项成果是成功的,是有意义且具有价值的,同时也极大的丰富了团队内成员的实践下乡能力、工作能力。

三树村传统纹样调研

作为本团队社会实践调研的第二个地点,由于实践上的因素,我们选取了与永富村距离不算太远的三树村,但相近的距离似乎并没有造成两地传统纹样的一致,只能说都有着各自的神韵,而在三树村的调研中,我们也是收获匪浅,甚至得到的成果更让人喜出望外。

在本次三树村的传统纹样调研中,首先给我们惊喜的便是一进村便感受到了村民们的热情,甚至在两位“小向导”的主要带领下,我们更直观也是更省时完成了本次三树村的传统纹样的调研以及拍照收录,同时在两位小向导的“带领”介绍下,我们也能直观的感受到三树村人民对于传统纹样的保护以及珍重,尽管小朋友们并不清楚这些纹样所代表着的是什么,但他们却清楚的知道这些“图案”、“花纹”是非常珍贵的,同时后续在与王支书的交谈中我们也得知,当地村民甚至都主动参与到村内大祠堂的修缮,以及对老房子的保护。

图为三树村传统纹样了解情况。

在本次调研中,我们除开以老年群体为主要目标的任务外,还增加了更多与年轻群体的交谈,而在与这些年轻群体的交谈中,就——“传统纹样存在于哪些地方”的问题,不少人都能答得上来,甚至还有人不惜放下手中的农活,带我们实地去观看采集这类珍贵的纹样,这是我们所感到欣慰的,也使我们感受到了那些与我们同样实践在当地发扬保护传统文化的同胞们的努力成果,这更坚定了我们此次完成实践实习任务的决心。

图为三树村村民对于传统纹样了解情况调查。

由此(上图)可见,三树村的村民对于本村传统纹样的关注是比较高的,而从年龄段(下图)来看,对于传统文化的传承保护,当地的长辈们都很乐意将其教导给下一代,甚至是外来的人员,只要对其感兴趣,他们都很乐意来向你介绍,仿佛这些就是他们的骄傲,这种认同感是很重要的,同时也是我们为之倾佩的一点,哪怕很多村民因此从事农业赚到了一定的钱,尽管可能不多,但也会拿出一部分积蓄,一起投入到村里祠堂的修缮中,从当地村民的口中我们得知,已有三座祠堂因此得到了修缮,甚至一所较大的修缮的更为全面,并且他们也会将这项工作延续下去,因为他们认为这是很有意义的事,而对于祖先的敬畏,仿佛深深的刻入了这群淳朴的“农民”心中,在自身愿意的情况下,在信仰的加持下,我们看到了传统文化,传统纹样的保护以及发展可能,这些心得上的收获,在我们团队内一致认为是大于物质上的收获的。

图为三树村调研人员年龄情况。

最后在对三树村传统纹样的发展问题上,淳朴的村民们并没有对我们说太多,与其说发展,他们可能更加注重的是保护,这也切实的印证了他们脚踏实地,一步一个脚印的想法,当然,若是能够在保护的同时还能带来一定的收益,无论是谁都会心动的,所以,在面对外来游客对于相关传统文化的询问时,他们也总会耐心的向你介绍他们的文化,说不定运气好,还能碰上“耐心的小向导”带你实地走遍全村,去找到那些个隐藏在村里某个角落的珍贵“宝藏”。

总结:以《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》为基础,我们组建了位数14人的团队——传统纹样·实践团队,在老师领导的带领下走进基层群众中,去发掘最真实的传统古村落中的传统纹样,并将其提取出来将其装订成册,并且对当地村民以问卷的形式进行数据的收集以及保护传统纹样理念的传递,让当地民众更加深刻的认识到身边这些无形的财富,在传统纹样的保护以及发展上,除开我们的努力,更需要当地民众的努力,只有我们团结一心,更多的是要当地民众的支持,我们才能做好这一系列工作,很庆幸的是当地民众对于我们的工作都是保持着十分支持的态度,并且友好的配合着我们的调研,带我们实地走访,采集数据,介绍文化,介绍村落建筑以及纹样。但实践的路上难免有着曲折,在其中最大的影响便是语言上的沟通,因为村里大部分的人群还是以老年人为主,再加上经过那个“特殊的年代”,老年人们大多又不希望牵扯到儿女,因此许多的中年群体对于传统的纹样的了解都是少之又少,更别说年轻一代了,也许接触到的不算少,但是了解的,确是寥寥无几,这是我们所叹息的,同时经过那个“特殊年代”的“洗礼”,许多珍贵的纹样的“载体”也都流逝消失了,有的也许是被外国人低价捡漏,有的在那个年代就已经被强行打砸烧毁,甚至少有的保存着的房屋,也都是破损不堪,遍布着风霜的痕迹,这是时代的可悲,也是历史的遗憾。在实地调研的过程中,物质上的收获固然重要,但是精神上的收获可能对于我们来说更为重要,在于村里老人的交流中,可以看出正是想让“孩子们”肯去了解这些遗留下来的“宝贝”,老人们才会更耐心的去向你讲解这些,他们并不一定觉得你能将其发扬好,只是想让其不至于失传,想让更多的人知道,并且保护好它,这也直接证明了我们团队本次实践任务的重要性以及必要性,让更多人知道它,保护它,传承它,便是我们的实践团队的初衷。

- 海洋与我们的母亲河,小黑山岛调研之旅

- 烟台大学蓝丝带海洋保护协会成员组建的“黄河入海 环保入心”科考实践队(团队已入选“美丽中国,青春行动”绿色长征专项活动与烟台大

- 09-04

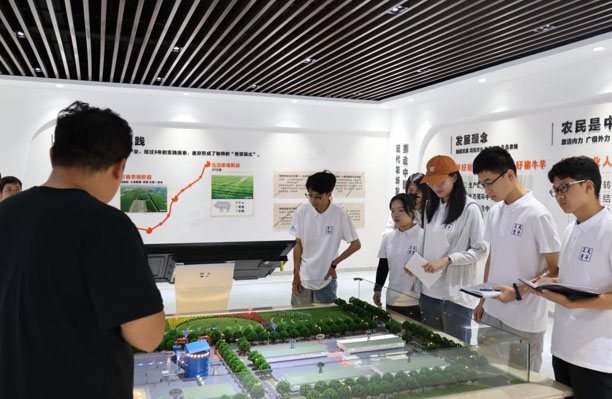

- 三下乡乡村振兴实践主题| 西北农林科技大学开展强农兴农调研

- 从一个人到一支队伍,从一群人到一方水土,从一阵子到一辈子······

近日,西北农林科技大学食品学院乡村振兴调研团赴辉县市进行 - 09-04

- 以山楂为眼窥探乡村振兴之秘

- 一行八人,历时十天,辗转三地,感悟万千。这是一场与山楂的邂逅之旅,也是一场精神文化的洗礼,更是一次看见世界另一面的契机——乡村

- 09-04

- “传统纹样·实践团队”——怀着最纯真的理念,实地发掘灌

- 桂林理工大学艺术学院“传统纹样·实践团队”于2023年7月9日开展为期3天的社会实践活动,以实践的形式在位于灌阳县的三树村以及永富村

- 09-04

- 筑梦学子千万家,爱洒乡旅助振兴——新生家访活动,青年担时

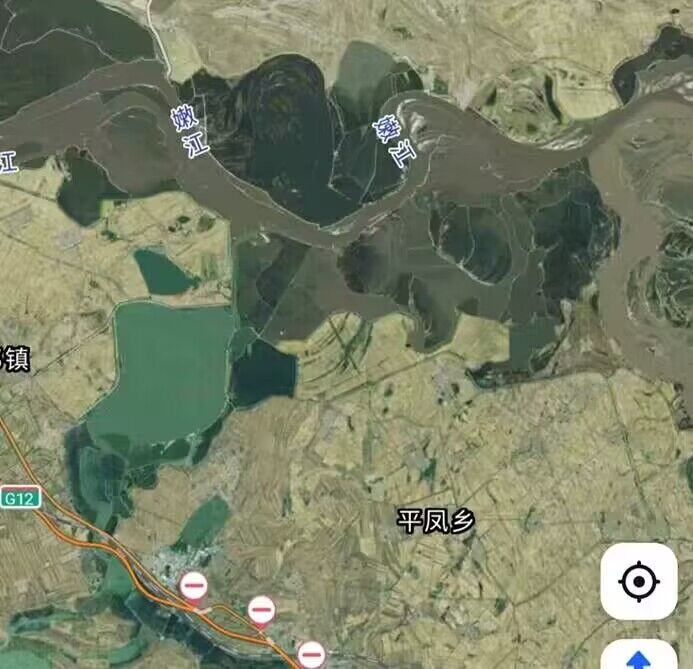

- 实地考察黑岗子村情况我们团队首先调查了平凤乡黑岗子村的相关情况,从卫星地图上看,该村落地处平原区且靠近嫩江河流

- 09-04

- 河北工程技术学院赴河北保定竞秀区大激店镇开展“传承中华文

- 河北工程技术学院软件学院薪火传承实践队在河北保定竞秀区大激店镇进行了为期一周的社会实践活动。此次活动,以“传承中华文化,弘扬剪

- 09-04

- 探寻农业现代化之路第三站——上风上水上齐河,化农化型化乾

- 目前,赵官镇紧追浙江省步伐,通过硬化街巷胡同25.8万平、栽种各类绿化苗木20万余株、打造美丽庭院1064户、实施污水一体化旱厕改造278

- 09-04

- 让留守的花朵在阳光下绽放

- 中南大学童心护航团三下乡关爱留守儿童

- 09-04

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台