多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

安徽农业大学:倾“囊”相助谱红色新篇

发布时间:2023-08-20 关注: 一键复制网址

夫食为民天,民非食不生矣。为促进农业振兴和农村发展,了解现代农业技术的发展状况,学习现代种植模式,2023年7月10日安徽农业大学园艺学院土豆窝创新实践团在安徽省阜阳市临泉县开展暑期实践调研活动。以服务农业为基础,立足当下,推广团队“胶囊薯”创新新品种。

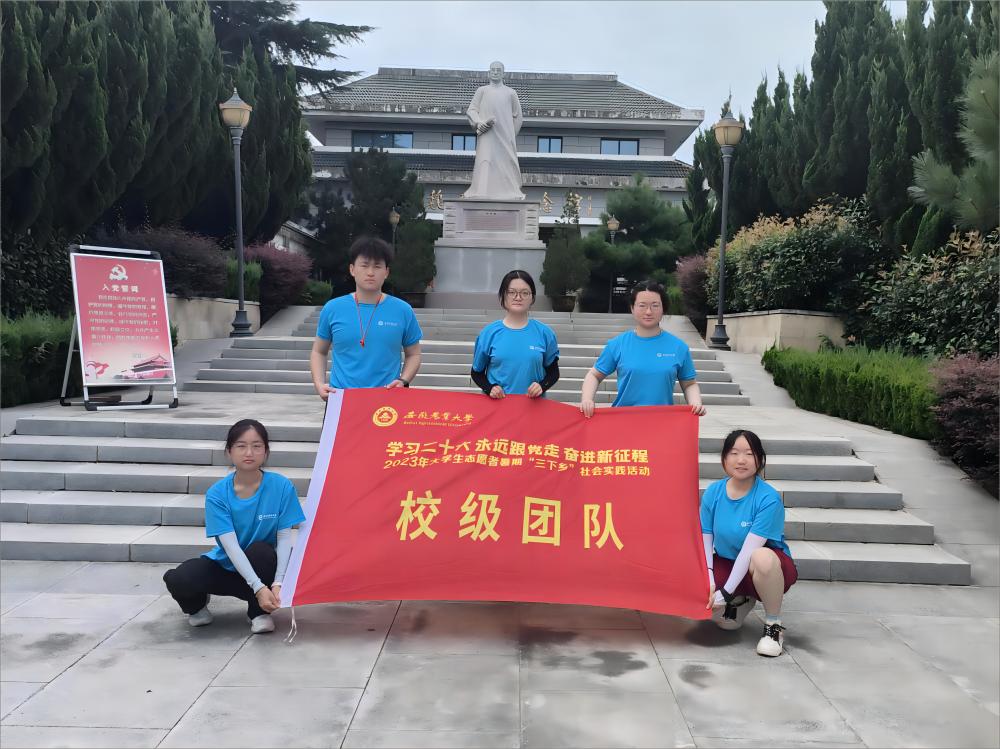

图为团队成员在临泉站前的合影。张梦媛供图

立足现有模式,发展创新技术此次实践团队的第一站是在专业指导教师蒋开放和学术指导教师吕钊彦等的带领下在位于临泉的安农大新农院皖西北综合试验站进行参观学习。在蒋开放老师的带领下,实践团队参观了马铃薯植物组培室、马铃薯采收后管理冷藏室等,直观感受马铃薯产业从实验室到田间地头的产业链现状。

图为团队成员参观马铃薯植物组培室。张梦媛供图

在调研过程中,实践团队积极介绍团队研发的创新性马铃薯胶囊种,即采用农业废弃物融合的胶囊外壳包裹马铃薯打孔而成的块茎,配合使用配套的播种机械进行播种。陈金农作物种植专业合作社负责人陈金在听完介绍之后给出了相应的意见并鼓励团队将创新性的马铃薯胶囊种带入大田实验。志愿服务进田地,进村了解耕种模式

7月10 日下午,一组团队成员深入田间地头,与农民一同工作,在玉米田里帮助农民做好夏季玉米的“五防工作”、在红薯田间积极地帮忙除草,虽然经验不多,但胜在认真努力。团队成员一边清除杂草的同时一边与农民们分享学校的日常,“就算这么热的天,这群大学生们也愿意过来帮忙,这才给了我们可以歇一会儿的时间”农民们对团队成员的到来纷纷表示感谢。

图为团队成员在帮忙除草。张梦媛供图

另一组前往试验站周围的村落——郭沟村进行调查走访,内容重点以是否种植马铃薯,如果种植,则种植什么品种、将马铃薯留种还是卖往何处,如果不种,又会种植哪些作物以及种植期间遇到的问题为主要内容进行调查采访。大部分村民表示,相比于马铃薯这种在当地不易卖出的作物,他们更喜欢那些容易种植、方便往出卖的如大豆、小白菜、玉米等作物。采访期间,有农户提到:“那个时候太苦啦,又没钱又没人,只能自己顶着大太阳蹲在地里去除草、去除虫……”,讲起曾经种田时的经验,那明亮的目光中闪烁的是农民们特有的自信。

图为农户在向团队成员讲述种植时发生过的事。张梦媛供图

下午的实践活动,虽然烈日当头,但能在此次活动中学习并积累相关经验,夯实专业基础,因此,团队的所有成员表示很珍惜这次的实践机会。传承革命基因,加深红色记忆

为弘继承和弘扬党的光荣传统和优良作风,深入学习革命精神,7月11日上午,团队成员先后前往魏野畴纪念馆以及千里跃进大别山纪念馆进行参观学习。在讲解员的带领下,团队成员对英雄烈士的背景以及革命事迹的历程有了更深刻的记忆,大家纷纷表示此次参观不仅仅了解到革命先烈的丰功伟绩,更是对党的精神进行深入的学习。

传承革命基因,加深红色记忆,作为新时代的青年人,不仅要把参观学习的成果落实到行动上,更需要不忘初心、牢记使命,让赤子之心永不褪色、红色薪火代代相传!

图为团队成员在魏野畴纪念馆前的合影。张梦媛供图

此次“三下乡”的活动行程在这里便告一段落了,但是土豆窝创新实践团队的所有成员都知道,志愿服务、乡村振兴,我们永远在路上!作者:张梦媛 来源:多彩大学生网

- 【暑期实践活动】大学生追寻革命足迹,弘扬民族精神

- 2023年7月5日,滁州学院经济与管理学院“赴六安市苏家蚌战役陈列馆和大别山革命历史纪念馆社会实践团队”前往六安市苏家蚌战役陈列馆,

- 08-21

- 关于暑期三下乡寻访新老军人的调查报告

- 08-20

- 民族团结一家亲

- “五十六个民族,五十六枝花,五十六个兄弟姐妹是一家”正如这首歌所说,从古至今,生活在中华大地的五十六个民族都是一家亲。中华民族

- 08-20

- 山科学子三下乡:弘扬非遗文化 守护民族根脉

- 北鸢实践团在与山东科技大学小草学堂支教组织取得联系之后,沟通十分顺利,于8月2日在东营指教点进行相关理论宣讲。小草学堂为北鸢实践

- 08-20

- 小龙虾,大致富——乡村振兴安理行

- 小龙虾,大致富——乡村振兴安理行,安徽理工大学“心渐行,谋振兴”乡村振兴团进入当地龙虾养殖基地进行探查走访。

- 08-20

- 安农学子三下乡:关于施桥镇跃进村金安脆桃产业发展推动乡村

- 2023年7月10日,安徽农业大学生命科学学院赴六安市暑期社会实践团前往安徽省六安市金安区施桥镇跃进村进行三下乡实践活动。团队成员通

- 08-20

- 中外文化融会贯通 国学经典薪火相传

- 为弘扬中华优秀传统文化,进行中外文化深度交流,7月8日至7月28日,苏州大学外国语学院“传承融通,观古鉴今”国学经典立自信——外文

- 08-20

- 南京审计大学学子“三下乡”|“AI修复技术——跨越时间,徜

- 为探索AI修复技术如何融洽的糅合红色文化资源,将红色经典更加鲜活生动的展现在大众面前。这个暑期,6月29日至7月4日,南京审计大学“

- 08-20

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台