华州皮影:刀尖下的“影子世界”

一、历史

华州皮影是中国乃至世界上最古老的民间艺术,是中国民间工艺美术与戏曲的巧妙结合。华州碗碗腔皮影戏(曾名时腔),形成于清代初叶。其主要流传于关中东府渭南二华、大荔一带,所以也称其为东路碗碗腔。该剧种唱腔板式齐备,伴奏乐器很有特性,细腻幽雅、婉转缠绵,表现形式丰富多彩。皮影造型优美,人物个性特征明显、选料考究、制作精细。皮影班、社多由五六人组成,行动方便,不择场地,长年可活动于民间的村镇、宅院,在广阔的农村扎下牢固的根基。

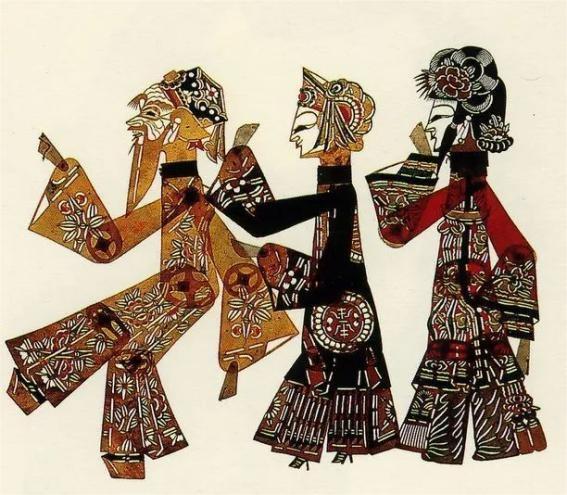

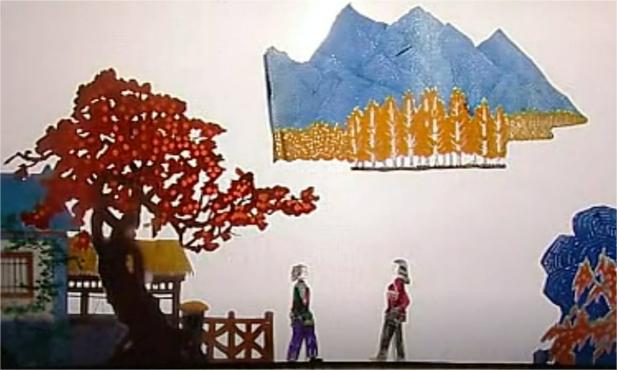

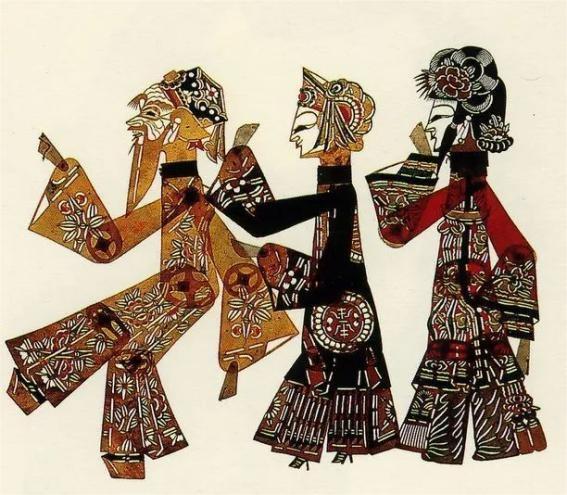

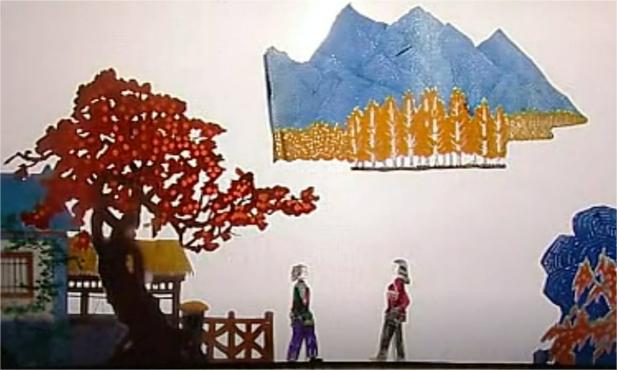

二、造型工艺(图源网络)

华州皮影用料讲究,做工精细。影偶以秦川牛皮为原料,经过刮、磨、刻、染、熨、缀等20多道工序手工精雕细刻而成。皮影戏中人物、景物的造型与制作,采取了抽象与写实相结合的手法,对人物及场景进行了大胆的平面化、艺术化、卡通化的处理。造型古朴典雅,民族气息浓厚。是国内外博物馆、收藏家热衷的对象,具有艺术欣赏价值和收藏价值。目前,以汪天稳、汪天喜、薛宏权三位皮影雕刻大师为代表的皮影制作队伍,大胆设计推出皮影文创产品共计5大类48种,包括皮影首饰、皮影插屏、文房用具、摆件挂件、生活用具等。

三、经典曲目

《火焰驹》、《紫霞宫》、《折桂斧》、《十五贯》、《金琬钗》、《迎亲》、《万福莲》、《张连卖布》、《劈山救母》等。

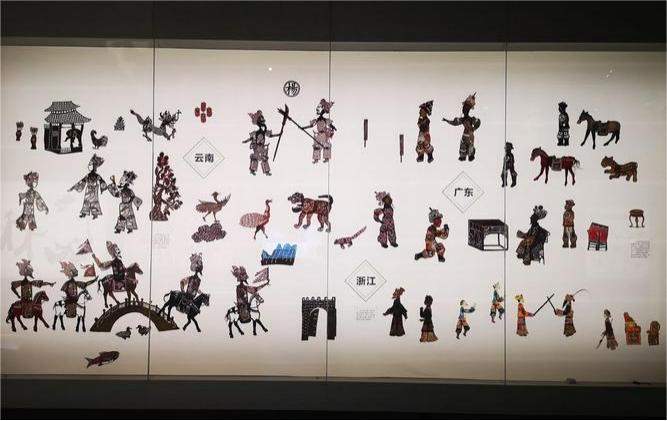

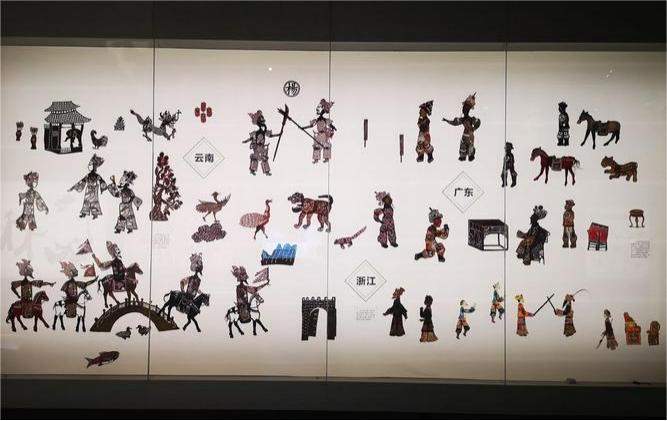

四、历史地位与艺术特色

华州皮影不仅是中国乃至世界上最古老的艺术品种,同时也是被国内外皮影界公认的所有中国地方皮影乃至世界皮影艺术种类之集大成者。因其最古老、最精粹、最成熟、最完美、最经典和最有资格代表中外皮影艺术的最高水平,被誉为“中华戏曲之父”和“世界皮影之父”。所以专家们认为,华州皮影在国内外皮影史的地位,近似于秦始皇兵马俑在中外考古史的地位。

碗碗腔的唱腔清丽典雅,委婉细腻,声律,格律及韵律都很有讲究。碗碗腔行当齐全,演唱时真假声结合并用。吐字多用真声,拖腔多用假声。老生,老旦,须生,丑角多用真声,花脸用喉音,而唱腔多花音,碗碗敲节奏耍木梆子打花彩。其主要唱板有:慢板,东路,二八板等二十多个。

五、艺人列传(图源网络)

1.皮影剧本。乐器流失严重皮影戏剧本都是手抄本,目前华州留存下来的手抄本只有60多本,而且随着表演艺人的相继去世,很多剧本正在急速失传。另外,大量的皮影精品流失。

2.皮影艺术自身缺陷决定了其生存与发展具有一定的局限性。皮影戏腔调为碗碗腔,虽悦耳动听,但旋律较为单调;剧中台词多以古文言文对白,有些晦涩难懂,不迎合现代人话语;故事情节冗长,节奏进展缓慢,其主说唱基本由一一个人承担,言语枯燥,不具备现代人物性格多样性。

七、保护实践

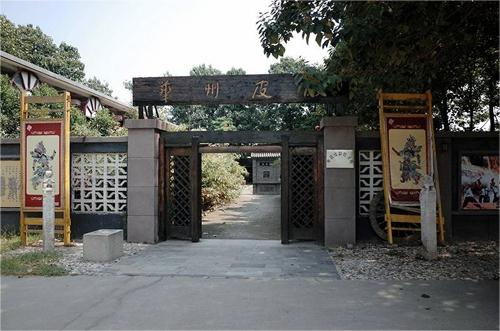

1.华州明清皮影博物馆

2.首届国际非遗交流周(图源网络)

3.威尼斯双年展(图源网络)

4.传承与保护相结合

2005年成立了华州民间艺术研究会,挖掘整理史证资料,广泛搜集民间手抄剧本;建立皮影艺人文字、音像资料档案,录制、出版皮影光碟,保存精品节目;出台激励机制,鼓励和保护皮影演出团体,培养皮影艺术传人;关注艺人生活,提高艺人身份;大力争取国家和社会各界支持、发展皮影雕刻产业。2006年被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录,2011年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

5.文旅互动,因势利导

采用文化惠民服务与旅游融合发展的方式,将以华州皮影戏为代表的多种民间文化艺术请进国家4A级景区——少华山国家森林公园,发挥景区的吸引力优势,累计接待游客超过10万人次。

6.组织展演活动和媒体宣传引导

2018年精彩亮相博鳌亚洲论坛“文化之夜”活动,成为人们津津乐道的话题。2019年“皮影文化艺术周”活动在华州区成功举办,来自全国9个省的皮影代表团齐聚华州,共飨文化盛宴。2022年,“守护·瞻望——2022年中国渭南皮影戏高峰论坛”召开。

7.进行教育导向式保护

2020年,华州区被列为“陕西省非遗进校园宣传教育基地”首批试点单位。华州皮影博物馆、少华山皮影博览园相继被确立为市级、省级非遗研学基地。2021年,陕西师范大学设立华州皮影戏专业实践课,华州皮影戏传承人魏金全、吕崇德、汪天喜等进校兼职任教。

八、结语

华州皮影生于渭河边,长在华山下,与传统的乡土生活密切相关,具有浓厚的地域特色。要让这项非遗艺术更好地发展,既要保留它固有的文化特征,还要让它融入现代生活,不断贴近大众审美,这样才能薪火相传,生生不息。

华州皮影是中国乃至世界上最古老的民间艺术,是中国民间工艺美术与戏曲的巧妙结合。华州碗碗腔皮影戏(曾名时腔),形成于清代初叶。其主要流传于关中东府渭南二华、大荔一带,所以也称其为东路碗碗腔。该剧种唱腔板式齐备,伴奏乐器很有特性,细腻幽雅、婉转缠绵,表现形式丰富多彩。皮影造型优美,人物个性特征明显、选料考究、制作精细。皮影班、社多由五六人组成,行动方便,不择场地,长年可活动于民间的村镇、宅院,在广阔的农村扎下牢固的根基。

二、造型工艺(图源网络)

华州皮影用料讲究,做工精细。影偶以秦川牛皮为原料,经过刮、磨、刻、染、熨、缀等20多道工序手工精雕细刻而成。皮影戏中人物、景物的造型与制作,采取了抽象与写实相结合的手法,对人物及场景进行了大胆的平面化、艺术化、卡通化的处理。造型古朴典雅,民族气息浓厚。是国内外博物馆、收藏家热衷的对象,具有艺术欣赏价值和收藏价值。目前,以汪天稳、汪天喜、薛宏权三位皮影雕刻大师为代表的皮影制作队伍,大胆设计推出皮影文创产品共计5大类48种,包括皮影首饰、皮影插屏、文房用具、摆件挂件、生活用具等。

三、经典曲目

《火焰驹》、《紫霞宫》、《折桂斧》、《十五贯》、《金琬钗》、《迎亲》、《万福莲》、《张连卖布》、《劈山救母》等。

四、历史地位与艺术特色

华州皮影不仅是中国乃至世界上最古老的艺术品种,同时也是被国内外皮影界公认的所有中国地方皮影乃至世界皮影艺术种类之集大成者。因其最古老、最精粹、最成熟、最完美、最经典和最有资格代表中外皮影艺术的最高水平,被誉为“中华戏曲之父”和“世界皮影之父”。所以专家们认为,华州皮影在国内外皮影史的地位,近似于秦始皇兵马俑在中外考古史的地位。

碗碗腔的唱腔清丽典雅,委婉细腻,声律,格律及韵律都很有讲究。碗碗腔行当齐全,演唱时真假声结合并用。吐字多用真声,拖腔多用假声。老生,老旦,须生,丑角多用真声,花脸用喉音,而唱腔多花音,碗碗敲节奏耍木梆子打花彩。其主要唱板有:慢板,东路,二八板等二十多个。

五、艺人列传(图源网络)

潘京乐

汪天喜

薛宏权

六、发展现状1.皮影剧本。乐器流失严重皮影戏剧本都是手抄本,目前华州留存下来的手抄本只有60多本,而且随着表演艺人的相继去世,很多剧本正在急速失传。另外,大量的皮影精品流失。

2.皮影艺术自身缺陷决定了其生存与发展具有一定的局限性。皮影戏腔调为碗碗腔,虽悦耳动听,但旋律较为单调;剧中台词多以古文言文对白,有些晦涩难懂,不迎合现代人话语;故事情节冗长,节奏进展缓慢,其主说唱基本由一一个人承担,言语枯燥,不具备现代人物性格多样性。

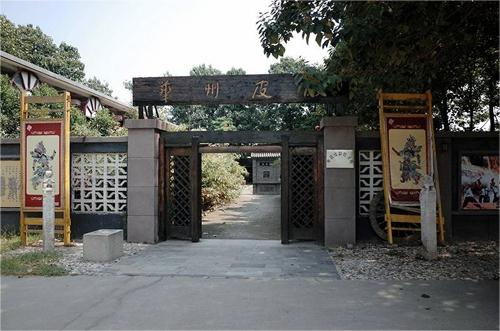

七、保护实践

1.华州明清皮影博物馆

2.首届国际非遗交流周(图源网络)

3.威尼斯双年展(图源网络)

4.传承与保护相结合

2005年成立了华州民间艺术研究会,挖掘整理史证资料,广泛搜集民间手抄剧本;建立皮影艺人文字、音像资料档案,录制、出版皮影光碟,保存精品节目;出台激励机制,鼓励和保护皮影演出团体,培养皮影艺术传人;关注艺人生活,提高艺人身份;大力争取国家和社会各界支持、发展皮影雕刻产业。2006年被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录,2011年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

5.文旅互动,因势利导

采用文化惠民服务与旅游融合发展的方式,将以华州皮影戏为代表的多种民间文化艺术请进国家4A级景区——少华山国家森林公园,发挥景区的吸引力优势,累计接待游客超过10万人次。

6.组织展演活动和媒体宣传引导

2018年精彩亮相博鳌亚洲论坛“文化之夜”活动,成为人们津津乐道的话题。2019年“皮影文化艺术周”活动在华州区成功举办,来自全国9个省的皮影代表团齐聚华州,共飨文化盛宴。2022年,“守护·瞻望——2022年中国渭南皮影戏高峰论坛”召开。

7.进行教育导向式保护

2020年,华州区被列为“陕西省非遗进校园宣传教育基地”首批试点单位。华州皮影博物馆、少华山皮影博览园相继被确立为市级、省级非遗研学基地。2021年,陕西师范大学设立华州皮影戏专业实践课,华州皮影戏传承人魏金全、吕崇德、汪天喜等进校兼职任教。

八、结语

华州皮影生于渭河边,长在华山下,与传统的乡土生活密切相关,具有浓厚的地域特色。要让这项非遗艺术更好地发展,既要保留它固有的文化特征,还要让它融入现代生活,不断贴近大众审美,这样才能薪火相传,生生不息。

时间:2023-02-28 作者:焦春雨 来源:东南大学陕重蒙实践团队 关注:

- 綦江农民版画:重庆非物质文化遗产

- 02-28

- 华山脚下的摇滚:华阴老腔

- 02-28

- 陕西花馍:一剪一搓一捻一蒸 民间艺术

- 02-28

- 华州皮影:刀尖下的“影子世界”

- 02-28

- “青聚家乡·筑梦未来”大学生社会实践活动助力家乡

- “青鸟计划”是吸引在外青年才俊回乡干事创业、助力“招才引智”大局的一项重要部署。

- 02-28

- 知易行难,用双脚丈量土地,以实践得出真理 ——流火兴农队

- 为深入了解“三权分置”,土地流转政策,助力乡村振兴与新时代乡村建设,广东财经大学公共管理学院流火兴农队(以下简称兴农队)于202

- 02-28

- 忠厚传家久,家风继世长——家风家训实践活动

- 中国家训历史悠久,上⾄收录于商王盘庚的《尚书•盘庚上》,下⾄于千百年后的今天。正因“国有法,乡有约,家有训”早

- 02-27

- 筑梦桑梓实践队心得感悟

- 02-27

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534