多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

红色脚印社会实践南京行 —— 在历史现场镌刻青春印记

- 发布时间:2025-08-03 阅读:

- 来源:哈尔滨工业大学(威海)

红色脚印社会实践南京行 —— 在历史现场镌刻青春印记

夏日的南京,梧桐树叶在阳光下投下斑驳的光影,却掩不住这座城市深处沉淀的历史重量。2025 年 7 月,哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院红色脚印社会实践队的队员们踏上这片土地,怀着肃穆与崇敬,先后走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆与雨花台烈士陵园。我们以最朴素的方式行走、凝视、聆听,用合影定格与历史对话的瞬间,让心灵在真实的历史现场完成一次深刻的洗礼。红色脚印社会实践南京行 —— 在历史现场镌刻青春印记

夏日的南京,梧桐树叶在阳光下投下斑驳的光影,却掩不住这座城市深处沉淀的历史重量。2025 年 7 月,哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院红色脚印社会实践队的队员们踏上这片土地,怀着肃穆与崇敬,先后走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆与雨花台烈士陵园。我们以最朴素的方式行走、凝视、聆听,用合影定格与历史对话的瞬间,让心灵在真实的历史现场完成一次深刻的洗礼。

清晨的展馆入口,"300000" 黑色数字如利刃刺目。队员们下意识地放慢脚步,原本低声交流的话语渐渐消散在空气中,只剩下整齐的脚步声与心跳声交织在一起。在肃穆中步入展厅。泛黄的报纸、锈迹斑斑的日军军用品、残损的平民衣物,无声诉说着 1937 年的寒冬。一组家庭合影前,"全家于 12 月 13 日遇难" 的标注让时间凝固,照片里的笑容与残酷结局形成尖锐对比。

我们沿着参观路线缓缓前行,在 “遇难者名单墙” 前停下了脚步。这面长达数十米的墙体上,密密麻麻镌刻着经考证的遇难者姓名 ——“王二丫”“张明”“李秀英”…… 队员们伸出手,轻轻抚摸着那些冰冷的文字,仿佛能触碰到他们曾经鲜活的生命。解说牌显示,目前已确认的遇难者姓名还不到总数的十分之一,更多的人只能成为 “无名逝者”,永远沉睡在这片土地下。

"万人坑" 遗址外,我们静默伫立。隔着玻璃望见的遗骨轮廓,让 "永远不要战争" 的纪念墙文字重如千钧。参观接近尾声时,我们来到和平广场。不远处的和平大钟庄严肃穆,钟身上 “前事不忘,后事之师” 八个字格外醒目。队员们在此合影留念,大家整理好衣襟,站成整齐的队列,身后是象征生命的花草,身前是承载记忆的展馆。按下快门的瞬间,没有人嬉笑,每个人的脸上都带着凝重与坚定 —— 这张照片,是我们与历史的约定,是青春对和平的承诺。

当日下午,雨花台的苍松翠柏沐着金光。300 级台阶上,我们稳步前行,仿佛与先烈对话。42.3 米高的纪念碑直指苍穹,"死难烈士万岁" 题词熠熠生辉,碑座浮雕再现着近 10 万名烈士的壮举 —— 他们平均年龄不到 30 岁,用生命诠释着信仰。

烈士纪念馆里,邓中夏狱中手稿笔力刚劲,恽代英囚服照眼神如钢,郭纲琳狱墙刻字带着血痕。青年烈士合影中,与我们相仿的年龄里透着坚毅。钢笔、旧衣、卷边的《共产党宣言》,平凡物件承载着不凡精神。"烈士名录墙" 上,名字从这头排到那头,更多无名者长眠于此。

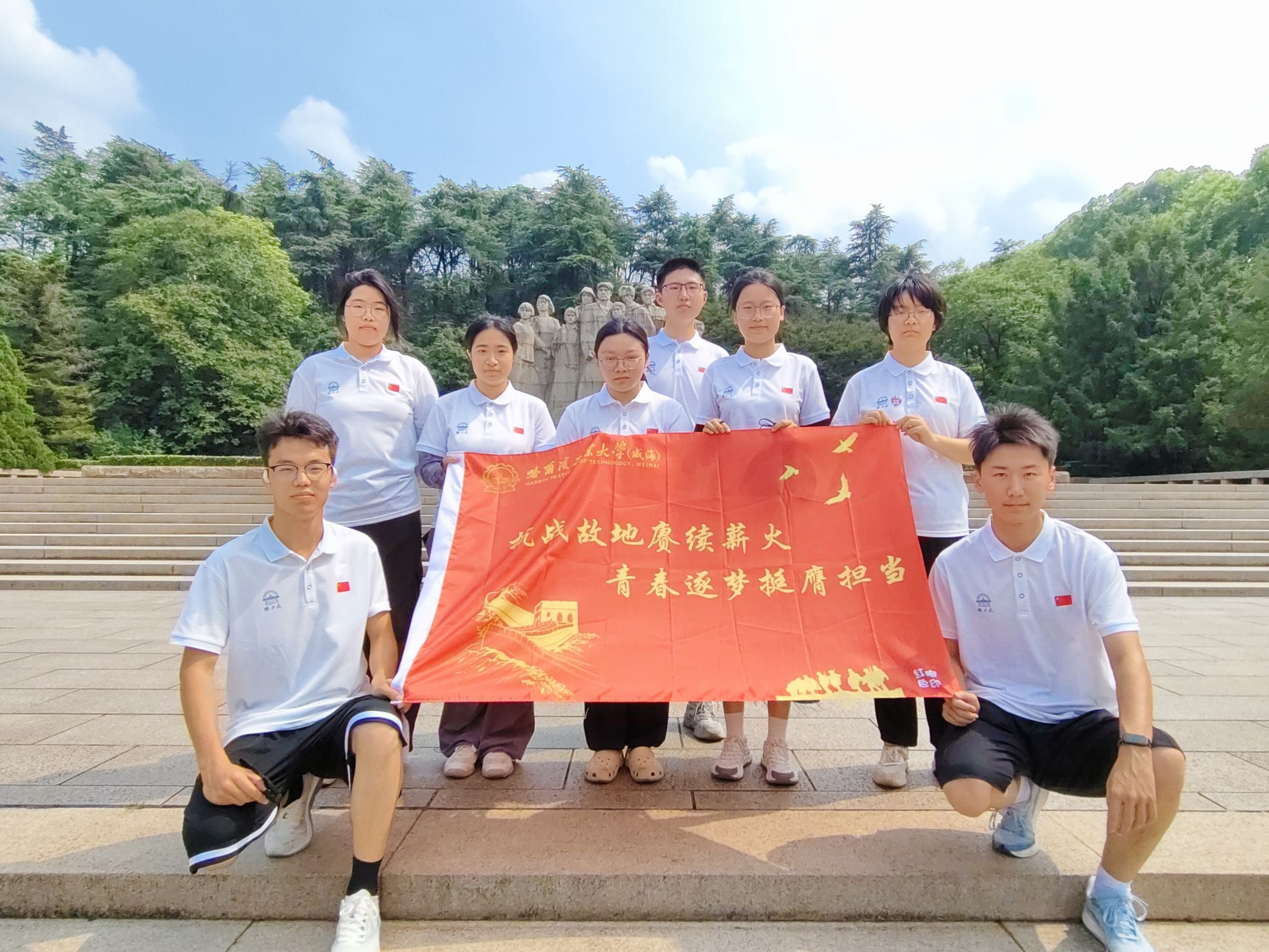

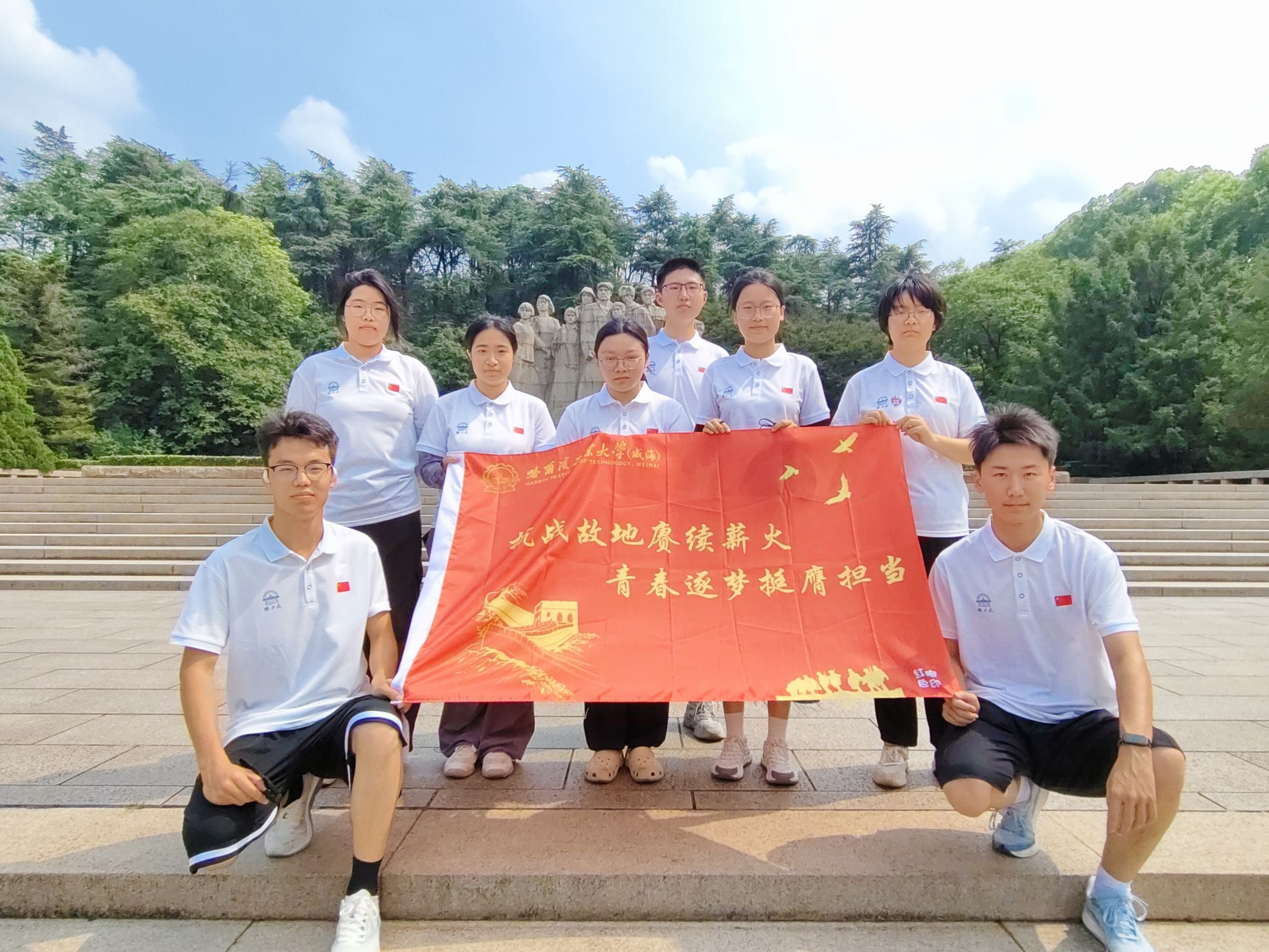

标志性群雕前,我们合影留念。179 块花岗岩塑造的九位烈士,姿态中透着不屈。青春脸庞与先烈雕像相映,似一场跨越时空的接力。

两天的实践,让 "红色基因" 从概念变为感知。和平广场的合影是对遇难者的承诺,群雕前的定格是对先烈的回应。

两天的实践活动很快结束,我们用脚步丈量历史的厚度,用眼睛见证岁月的痕迹,用合影定格青春的思考。回望这一路,从侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的凝重到雨花台烈士陵园的庄严,从对苦难的铭记到对信仰的仰望,历史的现场感让我们对 “红色基因” 有了更真切的理解。

返程途中,车窗外的南京城渐渐远去,但纪念馆里那些凝固的瞬间、陵园中那些挺拔的松柏,却在记忆中愈发清晰。和平广场上的合影,是对 30 万遇难同胞的承诺 —— 我们会守护来之不易的和平;烈士群雕前的定格,是对革命先烈的回应 —— 我们会传承永不熄灭的信仰。

作为新时代的大学生,我们或许只是历史长河中的一粒尘埃,但无数粒这样的尘埃汇聚起来,便能形成推动民族前行的力量。这次南京之行,我们带走的不仅是两张合影照片,更是一份沉甸甸的责任:把历史的痛感转化为奋进的动力,把信仰的光芒融入日常的学习,让青春的足迹与历史的印记重叠,在民族复兴的道路上坚定前行。红色脚印的实践虽已结束,但传承红色基因的征程才刚刚开始。

清晨的展馆入口,"300000" 黑色数字如利刃刺目。队员们下意识地放慢脚步,原本低声交流的话语渐渐消散在空气中,只剩下整齐的脚步声与心跳声交织在一起。在肃穆中步入展厅。泛黄的报纸、锈迹斑斑的日军军用品、残损的平民衣物,无声诉说着 1937 年的寒冬。一组家庭合影前,"全家于 12 月 13 日遇难" 的标注让时间凝固,照片里的笑容与残酷结局形成尖锐对比。

我们沿着参观路线缓缓前行,在 “遇难者名单墙” 前停下了脚步。这面长达数十米的墙体上,密密麻麻镌刻着经考证的遇难者姓名 ——“王二丫”“张明”“李秀英”…… 队员们伸出手,轻轻抚摸着那些冰冷的文字,仿佛能触碰到他们曾经鲜活的生命。解说牌显示,目前已确认的遇难者姓名还不到总数的十分之一,更多的人只能成为 “无名逝者”,永远沉睡在这片土地下。

"万人坑" 遗址外,我们静默伫立。隔着玻璃望见的遗骨轮廓,让 "永远不要战争" 的纪念墙文字重如千钧。参观接近尾声时,我们来到和平广场。不远处的和平大钟庄严肃穆,钟身上 “前事不忘,后事之师” 八个字格外醒目。队员们在此合影留念,大家整理好衣襟,站成整齐的队列,身后是象征生命的花草,身前是承载记忆的展馆。按下快门的瞬间,没有人嬉笑,每个人的脸上都带着凝重与坚定 —— 这张照片,是我们与历史的约定,是青春对和平的承诺。

当日下午,雨花台的苍松翠柏沐着金光。300 级台阶上,我们稳步前行,仿佛与先烈对话。42.3 米高的纪念碑直指苍穹,"死难烈士万岁" 题词熠熠生辉,碑座浮雕再现着近 10 万名烈士的壮举 —— 他们平均年龄不到 30 岁,用生命诠释着信仰。

烈士纪念馆里,邓中夏狱中手稿笔力刚劲,恽代英囚服照眼神如钢,郭纲琳狱墙刻字带着血痕。青年烈士合影中,与我们相仿的年龄里透着坚毅。钢笔、旧衣、卷边的《共产党宣言》,平凡物件承载着不凡精神。"烈士名录墙" 上,名字从这头排到那头,更多无名者长眠于此。

标志性群雕前,我们合影留念。179 块花岗岩塑造的九位烈士,姿态中透着不屈。青春脸庞与先烈雕像相映,似一场跨越时空的接力。

两天的实践,让 "红色基因" 从概念变为感知。和平广场的合影是对遇难者的承诺,群雕前的定格是对先烈的回应。

两天的实践活动很快结束,我们用脚步丈量历史的厚度,用眼睛见证岁月的痕迹,用合影定格青春的思考。回望这一路,从侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的凝重到雨花台烈士陵园的庄严,从对苦难的铭记到对信仰的仰望,历史的现场感让我们对 “红色基因” 有了更真切的理解。

返程途中,车窗外的南京城渐渐远去,但纪念馆里那些凝固的瞬间、陵园中那些挺拔的松柏,却在记忆中愈发清晰。和平广场上的合影,是对 30 万遇难同胞的承诺 —— 我们会守护来之不易的和平;烈士群雕前的定格,是对革命先烈的回应 —— 我们会传承永不熄灭的信仰。

作为新时代的大学生,我们或许只是历史长河中的一粒尘埃,但无数粒这样的尘埃汇聚起来,便能形成推动民族前行的力量。这次南京之行,我们带走的不仅是两张合影照片,更是一份沉甸甸的责任:把历史的痛感转化为奋进的动力,把信仰的光芒融入日常的学习,让青春的足迹与历史的印记重叠,在民族复兴的道路上坚定前行。红色脚印的实践虽已结束,但传承红色基因的征程才刚刚开始。

夏日的南京,梧桐树叶在阳光下投下斑驳的光影,却掩不住这座城市深处沉淀的历史重量。2025 年 7 月,哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院红色脚印社会实践队的队员们踏上这片土地,怀着肃穆与崇敬,先后走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆与雨花台烈士陵园。我们以最朴素的方式行走、凝视、聆听,用合影定格与历史对话的瞬间,让心灵在真实的历史现场完成一次深刻的洗礼。红色脚印社会实践南京行 —— 在历史现场镌刻青春印记

夏日的南京,梧桐树叶在阳光下投下斑驳的光影,却掩不住这座城市深处沉淀的历史重量。2025 年 7 月,哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院红色脚印社会实践队的队员们踏上这片土地,怀着肃穆与崇敬,先后走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆与雨花台烈士陵园。我们以最朴素的方式行走、凝视、聆听,用合影定格与历史对话的瞬间,让心灵在真实的历史现场完成一次深刻的洗礼。

清晨的展馆入口,"300000" 黑色数字如利刃刺目。队员们下意识地放慢脚步,原本低声交流的话语渐渐消散在空气中,只剩下整齐的脚步声与心跳声交织在一起。在肃穆中步入展厅。泛黄的报纸、锈迹斑斑的日军军用品、残损的平民衣物,无声诉说着 1937 年的寒冬。一组家庭合影前,"全家于 12 月 13 日遇难" 的标注让时间凝固,照片里的笑容与残酷结局形成尖锐对比。

我们沿着参观路线缓缓前行,在 “遇难者名单墙” 前停下了脚步。这面长达数十米的墙体上,密密麻麻镌刻着经考证的遇难者姓名 ——“王二丫”“张明”“李秀英”…… 队员们伸出手,轻轻抚摸着那些冰冷的文字,仿佛能触碰到他们曾经鲜活的生命。解说牌显示,目前已确认的遇难者姓名还不到总数的十分之一,更多的人只能成为 “无名逝者”,永远沉睡在这片土地下。

"万人坑" 遗址外,我们静默伫立。隔着玻璃望见的遗骨轮廓,让 "永远不要战争" 的纪念墙文字重如千钧。参观接近尾声时,我们来到和平广场。不远处的和平大钟庄严肃穆,钟身上 “前事不忘,后事之师” 八个字格外醒目。队员们在此合影留念,大家整理好衣襟,站成整齐的队列,身后是象征生命的花草,身前是承载记忆的展馆。按下快门的瞬间,没有人嬉笑,每个人的脸上都带着凝重与坚定 —— 这张照片,是我们与历史的约定,是青春对和平的承诺。

当日下午,雨花台的苍松翠柏沐着金光。300 级台阶上,我们稳步前行,仿佛与先烈对话。42.3 米高的纪念碑直指苍穹,"死难烈士万岁" 题词熠熠生辉,碑座浮雕再现着近 10 万名烈士的壮举 —— 他们平均年龄不到 30 岁,用生命诠释着信仰。

烈士纪念馆里,邓中夏狱中手稿笔力刚劲,恽代英囚服照眼神如钢,郭纲琳狱墙刻字带着血痕。青年烈士合影中,与我们相仿的年龄里透着坚毅。钢笔、旧衣、卷边的《共产党宣言》,平凡物件承载着不凡精神。"烈士名录墙" 上,名字从这头排到那头,更多无名者长眠于此。

标志性群雕前,我们合影留念。179 块花岗岩塑造的九位烈士,姿态中透着不屈。青春脸庞与先烈雕像相映,似一场跨越时空的接力。

两天的实践,让 "红色基因" 从概念变为感知。和平广场的合影是对遇难者的承诺,群雕前的定格是对先烈的回应。

两天的实践活动很快结束,我们用脚步丈量历史的厚度,用眼睛见证岁月的痕迹,用合影定格青春的思考。回望这一路,从侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的凝重到雨花台烈士陵园的庄严,从对苦难的铭记到对信仰的仰望,历史的现场感让我们对 “红色基因” 有了更真切的理解。

返程途中,车窗外的南京城渐渐远去,但纪念馆里那些凝固的瞬间、陵园中那些挺拔的松柏,却在记忆中愈发清晰。和平广场上的合影,是对 30 万遇难同胞的承诺 —— 我们会守护来之不易的和平;烈士群雕前的定格,是对革命先烈的回应 —— 我们会传承永不熄灭的信仰。

作为新时代的大学生,我们或许只是历史长河中的一粒尘埃,但无数粒这样的尘埃汇聚起来,便能形成推动民族前行的力量。这次南京之行,我们带走的不仅是两张合影照片,更是一份沉甸甸的责任:把历史的痛感转化为奋进的动力,把信仰的光芒融入日常的学习,让青春的足迹与历史的印记重叠,在民族复兴的道路上坚定前行。红色脚印的实践虽已结束,但传承红色基因的征程才刚刚开始。

清晨的展馆入口,"300000" 黑色数字如利刃刺目。队员们下意识地放慢脚步,原本低声交流的话语渐渐消散在空气中,只剩下整齐的脚步声与心跳声交织在一起。在肃穆中步入展厅。泛黄的报纸、锈迹斑斑的日军军用品、残损的平民衣物,无声诉说着 1937 年的寒冬。一组家庭合影前,"全家于 12 月 13 日遇难" 的标注让时间凝固,照片里的笑容与残酷结局形成尖锐对比。

我们沿着参观路线缓缓前行,在 “遇难者名单墙” 前停下了脚步。这面长达数十米的墙体上,密密麻麻镌刻着经考证的遇难者姓名 ——“王二丫”“张明”“李秀英”…… 队员们伸出手,轻轻抚摸着那些冰冷的文字,仿佛能触碰到他们曾经鲜活的生命。解说牌显示,目前已确认的遇难者姓名还不到总数的十分之一,更多的人只能成为 “无名逝者”,永远沉睡在这片土地下。

"万人坑" 遗址外,我们静默伫立。隔着玻璃望见的遗骨轮廓,让 "永远不要战争" 的纪念墙文字重如千钧。参观接近尾声时,我们来到和平广场。不远处的和平大钟庄严肃穆,钟身上 “前事不忘,后事之师” 八个字格外醒目。队员们在此合影留念,大家整理好衣襟,站成整齐的队列,身后是象征生命的花草,身前是承载记忆的展馆。按下快门的瞬间,没有人嬉笑,每个人的脸上都带着凝重与坚定 —— 这张照片,是我们与历史的约定,是青春对和平的承诺。

当日下午,雨花台的苍松翠柏沐着金光。300 级台阶上,我们稳步前行,仿佛与先烈对话。42.3 米高的纪念碑直指苍穹,"死难烈士万岁" 题词熠熠生辉,碑座浮雕再现着近 10 万名烈士的壮举 —— 他们平均年龄不到 30 岁,用生命诠释着信仰。

烈士纪念馆里,邓中夏狱中手稿笔力刚劲,恽代英囚服照眼神如钢,郭纲琳狱墙刻字带着血痕。青年烈士合影中,与我们相仿的年龄里透着坚毅。钢笔、旧衣、卷边的《共产党宣言》,平凡物件承载着不凡精神。"烈士名录墙" 上,名字从这头排到那头,更多无名者长眠于此。

标志性群雕前,我们合影留念。179 块花岗岩塑造的九位烈士,姿态中透着不屈。青春脸庞与先烈雕像相映,似一场跨越时空的接力。

两天的实践,让 "红色基因" 从概念变为感知。和平广场的合影是对遇难者的承诺,群雕前的定格是对先烈的回应。

两天的实践活动很快结束,我们用脚步丈量历史的厚度,用眼睛见证岁月的痕迹,用合影定格青春的思考。回望这一路,从侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的凝重到雨花台烈士陵园的庄严,从对苦难的铭记到对信仰的仰望,历史的现场感让我们对 “红色基因” 有了更真切的理解。

返程途中,车窗外的南京城渐渐远去,但纪念馆里那些凝固的瞬间、陵园中那些挺拔的松柏,却在记忆中愈发清晰。和平广场上的合影,是对 30 万遇难同胞的承诺 —— 我们会守护来之不易的和平;烈士群雕前的定格,是对革命先烈的回应 —— 我们会传承永不熄灭的信仰。

作为新时代的大学生,我们或许只是历史长河中的一粒尘埃,但无数粒这样的尘埃汇聚起来,便能形成推动民族前行的力量。这次南京之行,我们带走的不仅是两张合影照片,更是一份沉甸甸的责任:把历史的痛感转化为奋进的动力,把信仰的光芒融入日常的学习,让青春的足迹与历史的印记重叠,在民族复兴的道路上坚定前行。红色脚印的实践虽已结束,但传承红色基因的征程才刚刚开始。

实践报告推荐

- 武汉高校学业倦怠调研——中南大团队探寻深层诱因

- 本研究聚焦中国独特教育文化情境下大学生学业倦怠的成因与干预机制。以武汉市大学生为调研对象,提出“制度压力-文化情感”双维驱

- 2025-08-03

- 科普防摔传关爱,乐舞羌乡聚温情——开展老人防摔知识科普活动

- 7月9日上午,川北医学院临床医学院“尔玛传薪火,羌风筑梦行”赴绵阳北川三下乡队伍携手四川省科普培训项目肝癌防治科普(2024JD

- 2025-08-03

- 华北电力大学学子赴辽宁盘锦田庄台镇 开展传统文化调研实践

- 华北电力大学四名学子于7月25日,前往辽宁省盘锦市大洼区田

- 2025-08-03

- 鹭吟漳月赴下坂 首周筹备筑根基

- 7月21日,厦门大学嘉庚学院“鹭吟漳月,笔耕春山”鹭萌芽志愿者队漳州队抵达福建省漳州市华安县下坂村,正式启动暑期“三下乡”社

- 2025-08-03

- 红色脚印社会实践南京行 —— 在历史现场镌刻青春印记

- 哈尔滨工业大学(威海)信息科学与工程学院红色脚印社会实践队于 2025 年 7 月赴南京开展实践活动。队员们先后走进侵华日军南京大

- 2025-08-03

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台