“穗辽红迹绿行”实践团以青春实践挖掘红色精神内核

红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富。为引导广大青年在追溯历史中赓续红色血脉、在感悟初心使命中传承红色精神,7月6日至13日,广东工业大学生态环境与资源学院“穗辽红迹绿行”实践团赴辽宁省丹东、沈阳、大连等地开展暑期实践活动。实践团成员以寻访红色遗迹、重温革命历史、走近“时代楷模”为主要内容,在行走中汲取精神养分,在体验中坚定理想信念,切实增强了历史责任感与使命感。学院副院长马金星教授、院长助理周扬副教授全程参与并指导了本次实践活动。

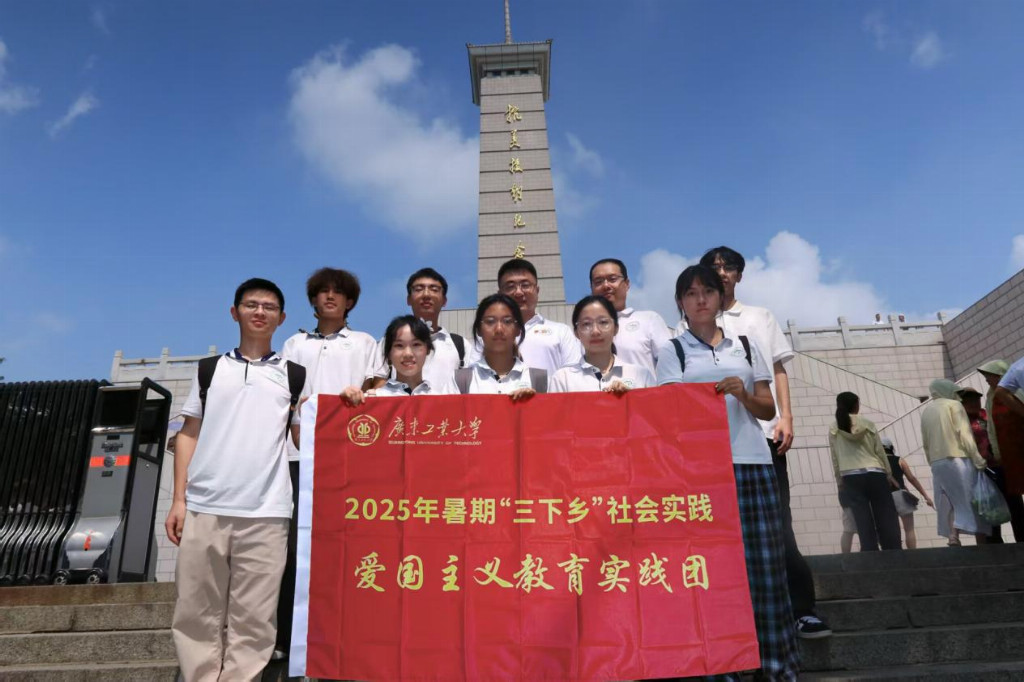

图为实践团成员在纪念塔前开展实践活动留影。陈芃霏 供图

走近精神殿堂 感悟信仰力量

实践团一行首站走进抗美援朝纪念馆。在馆前广场庄严矗立的纪念塔前,马金星教授为实践团成员讲述了抗美援朝的历史背景,详细解读纪念塔的象征意义:“纪念塔高53米,寓意1953年抗美援朝战争取得伟大胜利;塔体正对朝鲜新义州市,隔江相望;塔身四周的雕塑分别展现了抗美援朝战争、抗美援朝运动、志愿军空军以及钢铁运输线等主题……”讲解结束后,他引领实践团成员瞻仰纪念塔,并按顺时针方向绕塔一周,表达对革命先烈的缅怀。

图为马金星教授向实践团成员讲述抗美援朝的历史背景和纪念塔的象征内涵。赖杨钰 供图

纪念馆内,一张张照片、一件件实物、一个个故事,串联起1950−1953年那场“打得一拳开,免得百拳来”的立国之战;无声地诉说着那段血与火交织的历史;讲述着志愿军将士们如何用青春和热血铸就了伟大的抗美援朝精神。

重踏英雄征程 激扬爱国热血

随后,实践团走访虎山长城、鸭绿江断桥、河口断桥。在虎山长城,成员们回望百年前的寸步难行、步履维艰,追忆“雄关漫道真如铁”的壮阔历史,深刻领悟中华民族不屈不挠的防御精神和捍卫国土的坚定意志。

图为马金星教授为实践团成员讲解虎山长城的历史。韦赫庭 供图

河口断桥两侧,军旗随风猎猎。桥头的彭德怀、毛岸英等英雄雕像,与陈列的退役飞机、坦克一道,重现志愿军“雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江”的豪迈。周扬副教授驻足分享:“我姥爷曾是抗美援朝志愿军,在冰天雪地的前线浴血奋战,用血肉之躯守护国家安宁。”他鼓励成员主动了解历史、传承精神,以实际行动守护绿水青山。

图为实践团成员在河口断桥开展实践活动留影。邓嘉韵 供图

赓续榜样薪火 践行青春使命

实践团还走进“李忠怡工作室”,与全国模范退役军人、辽宁省优秀共产党员、丹东市退役军人事务局关工委常务副主任李忠怡对话。李忠怡创办了“三争好少年”“环保小卫士”“实名帮”“爱心助学”“每日一语”“微梦想”六大宣传教育品牌,以实际行动传播党的声音,践行“全心全意为人民服务”宗旨。

步入工作室,李忠怡向实践团一行介绍《励志育人基地》的运行情况,并作《永做雷锋精神的传人》报告。他在报告中提到“为了让社区的老党员们能每周读报,我自费订阅14种报纸刊物,整理制作各类资料卡片62200张。我从没想过放弃,因为做一件好事不难,难的是做一辈子好事。”报告中,其数十年如一日的坚守让实践团成员深受触动。

当被问及“家人是否支持”时,李忠怡眼眶湿润:“我妻子主动参与照料老人、帮扶学生,资助时从不吝啬,自己生活却很节俭,买菜总挑便宜实惠的,舍不得为自己多花一分钱。”

自由参观时,成员们发现更多细节:玻璃柜里整齐码放的受助者档案,泛黄笔记本上记录的孤寡老人用药时间,桌角日历标注的本周探望对象……这些未被提及的“故事”令人动容。

临别时,李忠怡将象征传承的“火炬”交给实践团成员,寄语:“年轻人别总想着做大事,也要从身边小事做起。”成员们接过“火炬”,更真切地感受到肩上的责任。实践团成员表示“李老从穿军装保家卫国到卸甲守护下一代,作为青年的我们,应该明白青春不该只有自我,更要带着责任奔跑。”

图为李忠怡传递“火炬”寄语实践团成员后,双方合影留念。陈铭凯 供图

“要让红色基因融入青春血脉,让革命精神照亮前行之路。”广东工业大学生态环境与资源学院“穗辽红迹绿行”实践团团长冯培聪表示,团队以“移动的红色课堂”与“鲜活的人物故事”为载体,在实地探访中沉浸式体悟英雄精神。接下来,实践团将以红色精神为核心驱动力,把革命先辈的奋斗信念转化为新时代青年守护绿水青山的行动自觉,让红色传承与生态保护同频共振,用青春力量践行“守护绿水青山”的时代使命。

作者:广东工业大学 “穗辽红迹绿行”实践团

- 湖湘伞韵,融合换新——石鼓油纸伞传承与发展路径研究

- 本次调研基于对湖南省湘潭市石鼓镇多家油纸伞企业的实地调研,初步了解了油纸伞技艺的发展情况,并通过访谈提问、实地调研、问卷

- 2025-07-28

- “穗辽红迹绿行”实践团以青春实践挖掘红色精神内核

- 红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是最宝贵的精神财富。

- 2025-07-28

- 社会实践进律所:在实践中触摸法律温度

- 社会实践进律所:在实践中触摸法律温度

- 2025-07-28

- 土木建筑学院朝阳小分队暖邻里、焕环境、护安全共筑和谐家园

- 当志愿服务的脚步踏入社区,那些看似平凡而普通的场景,实则正悄然编织着一张联结与共生的网络。

- 2025-07-28

- 从红色记忆到文旅振兴,广财学子走进坪山江岭探寻红旅新路径

- 广东财经大学红韵客风暑期社会实践团于2024年7月7日至13日,深入深圳市坪山区江岭社区开展以“激活红色基因 赋能文化江岭”为主题

- 2025-07-28

- 广财学子深耕坪山江岭,用青春点燃红色文旅引擎

- 七月炎威烈,骄阳燎四野。广东财经大学红韵客风实践团积极响应广东青年大学生 “百千万工程” 突击队行动号召,深入深圳市坪山区

- 2025-07-28

- 广财学子走进坪山江岭:探红色脉络,拍非遗影像,绘青春答卷

- 为深入践行习近平总书记关于青年工作的重要论述,积极响应广东省青年大学生“百千万工程”突击队行动号召

- 2025-07-28

- 共沐正义之光 传承红色基因——北京化工大学实践团赴审判日本战犯法庭旧址陈列馆开展爱国主义教育

- 在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,7月24日下午,沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆迎来北京化工大学“沈韵传红

- 2025-07-28

-

大学生三下乡投稿平台