多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

星月交辉探诗境 光影随行启童真

- 发布时间:2025-07-24 阅读:

- 来源:“诗韵探行,雅句传薪”暑期社会实践团队

2025年7月8日,南京师范大学泰州学院“诗韵探行,雅句传薪”暑期社会实践团队,走进泰州斜桥社区活动中心开展诗词与光学的文化实践活动,激发儿童的人文情怀与科学求知欲。

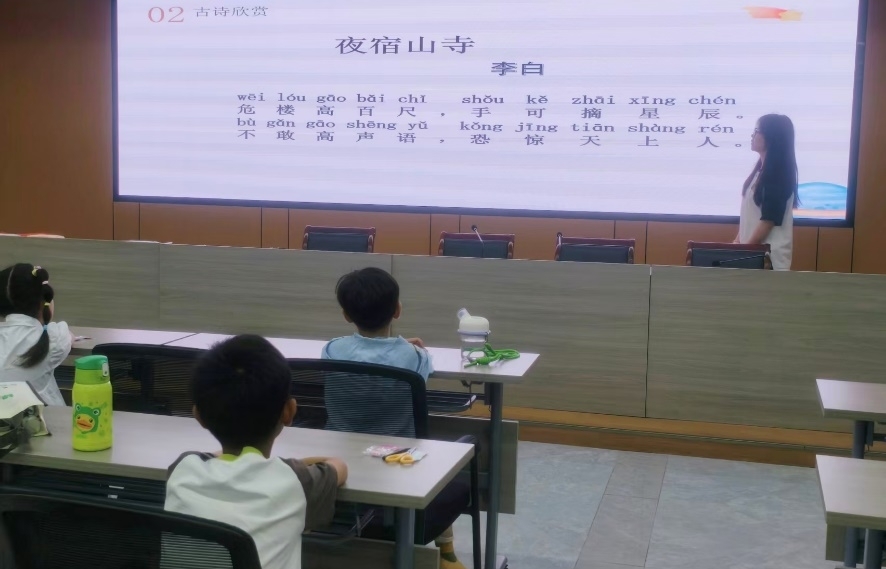

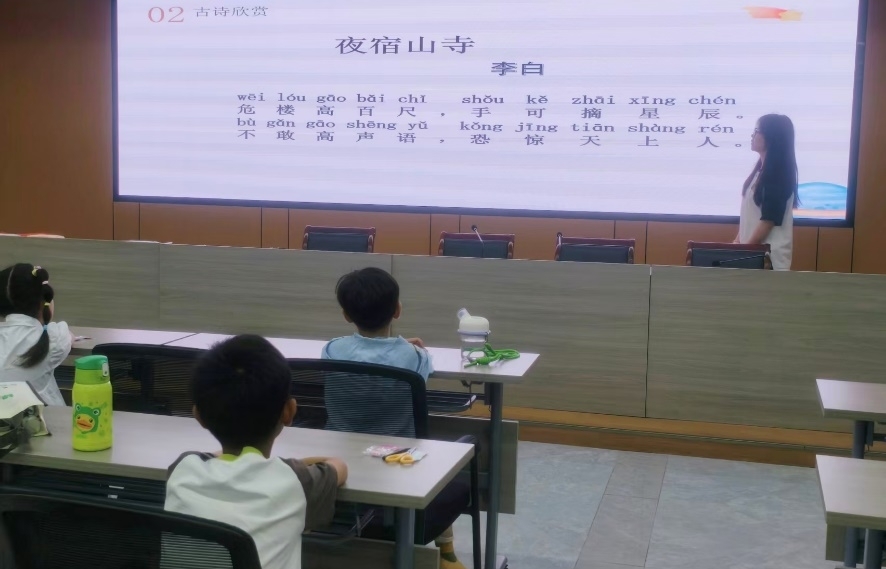

活动主讲人徐帆以李白充满奇幻想象的《夜宿山寺》开篇。诗歌品读活动通过饱含深情的朗诵视频,生动再现了“危楼高百尺,手可摘星辰”的壮阔意境与“不敢高声语,恐惊天上人”的微妙心理。视频中富有感染力的诵读配合精美的山寺星夜画面,迅速将小朋友们引入诗歌的情境当中。在欣赏完山寺星夜后,徐帆带领小朋友们逐句诵读诗文,重点解析“手可摘星辰”所展现的夸张修辞与大胆联想,以及“恐惊天上人”背后蕴含的对未知苍穹的敬畏之心。小朋友们在徐帆引导下,尝试体会诗人夜宿山巅,仿佛置身星汉之间的独特心境与浪漫情怀。

在小朋友想象画面并体会诗境后,徐帆又以《月下独酌》中“对影成三人”的自然现象为巧妙切入点,将活动自然过渡至“影子探秘”科学实践单元。她向小朋友们抛出核心问题:“我们身边的影子究竟是如何产生的?”团队成员随即分发小手电筒、各类不透明小物件及简易白色幕布。在徐帆的指导下,小朋友们分组在临时营造的暗光环境下动手实验:开启手电筒,将小物件置于光源与幕布之间,通过不断调整光源角度、改变物体与光源及幕布的距离,细致观察幕布上影子形态、大小及清晰度的即时变化。

活动主讲人徐帆以李白充满奇幻想象的《夜宿山寺》开篇。诗歌品读活动通过饱含深情的朗诵视频,生动再现了“危楼高百尺,手可摘星辰”的壮阔意境与“不敢高声语,恐惊天上人”的微妙心理。视频中富有感染力的诵读配合精美的山寺星夜画面,迅速将小朋友们引入诗歌的情境当中。在欣赏完山寺星夜后,徐帆带领小朋友们逐句诵读诗文,重点解析“手可摘星辰”所展现的夸张修辞与大胆联想,以及“恐惊天上人”背后蕴含的对未知苍穹的敬畏之心。小朋友们在徐帆引导下,尝试体会诗人夜宿山巅,仿佛置身星汉之间的独特心境与浪漫情怀。

图为徐帆讲解古诗《夜宿山寺》。朱琴摄。

随后,活动转入李白另一名篇《月下独酌》的品读。徐帆从“花间一壶酒,独酌无相亲”的孤寂场景切入,着重阐释诗人如何通过“举杯邀明月,对影成三人”的神来之笔,带领小朋友一同将孤独升华为与天地共饮的旷达境界。为加深小朋友们对“月”意象的理解并活跃气氛,徐帆设计了“明月入诗”互动环节,鼓励小朋友们说出自己知晓的含“月”字诗词。小朋友们踊跃响应,“床前明月光,疑是地上霜”“小时不识月,呼作白玉盘”“海上生明月,天涯共此时”等诗句接连而出。此外,徐帆适时补充与明月相关的民俗文化知识,如中秋拜月习俗、嫦娥奔月传说等文化背景,并引导小朋友们闭目遐想,想象诗句中所描绘的月下独酌、身影相随的生动画面,将诗句文字转化为可感可知的心灵图景。在小朋友想象画面并体会诗境后,徐帆又以《月下独酌》中“对影成三人”的自然现象为巧妙切入点,将活动自然过渡至“影子探秘”科学实践单元。她向小朋友们抛出核心问题:“我们身边的影子究竟是如何产生的?”团队成员随即分发小手电筒、各类不透明小物件及简易白色幕布。在徐帆的指导下,小朋友们分组在临时营造的暗光环境下动手实验:开启手电筒,将小物件置于光源与幕布之间,通过不断调整光源角度、改变物体与光源及幕布的距离,细致观察幕布上影子形态、大小及清晰度的即时变化。

图为实践成员协助小朋友动手实验。朱琴摄。

徐帆用“光走直线被挡住就生影子”解释原理,并让小朋友们用手遮挡灯光验证。小朋友们通过亲手操作,直观理解了影子大小与光源距离、物体位置之间的关系。团队成员进一步引导小朋友们思考日常生活中的影子现象,如日晷计时、皮影戏艺术等,帮助小朋友们理解这一基础光学原理的广泛存在与实际价值。同时,小朋友们踊跃发言,谈及对诗中“手可摘星辰”的大胆想象产生的向往,表达了对影子变幻现象背后原理的新认知。一位小朋友兴奋地模仿李白举杯动作说道:“我现在知道为什么诗里是‘对影成三人’了,原来影子是这样跟着我们的!”活动室内,移动的光束、不断变幻的影子与小朋友们专注探索的身影交织,构成了一幅生动的科学实践图景。

图为团队实践成员与小朋友的合影。朱琴摄。

本次社会实践活动以“星月交辉探诗境,光影随行启童真”主题,通过对李白经典诗作的沉浸式品读,小朋友们感知了汉语的韵律之美与意境的深邃。其中由诗中自然意象巧妙生发、依托亲手操作的光影实验,有效点燃了儿童观察日常生活现象、探究背后自然法则的科学热情,活动体现了传统文化熏陶与科学思维启蒙的有机结合。实践报告推荐

- “产教砺行·赤心筑梦”│长安大学“校企连铸魂路·基层践赤子心”暑期社会实践队启程 参观顺丰西

- 七月盛夏,一场旨在连接校园与职场、推动毕业生高质量就业的实践活动正在古城西安拉开序幕。

- 2025-08-14

- “健康接力,‘育’见美好”健康知识宣讲团走进社区,护航中老年人健康

- 2025-08-14

- 泸沽湖大落水村考察——摩梭文化的传承与变迁之路

- 2025-08-14

- 智享生活,智汇新风——西北农林科技大学AI科技助力高台乡村振兴

- 2025-08-14

- 企业实践练真功,知行融合长才干

- 2025-08-14

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台