安徽理工大学促进团李庄实践:以实干庆七一,青春力助振兴

七一期间,安徽理工大学乡村振兴促进团在李庄开展实践活动,通过助农服务、实地调研、座谈交流等行动,以“我在李庄过七一”为主题,将青春力量融入乡村振兴实践,用扎实行动为党的生日献礼。

助农一线:集市帮扶摸实情,点滴行动暖民心

促进团团员帮助果农搬运桃子

崔耀文供图

七一当日,安徽理工大学乡村振兴促进团来到李庄集市,协助当地果农开展桃子分拣与搬运工作。团队成员走进集市摊位,看到成筐的桃子刚从田间运抵,便主动上前搭手:有的俯身将整筐桃子从运输车上卸下,轻放至摊位旁;有的按成熟度分拣,将红透的鲜果与带青的果实分开堆放,方便后续销售与加工。

劳作间隙,团队与果农深入交流,详细记录桃子产销数据:面向大众零售的成熟桃子,售价为1.1元每斤;供加工厂做罐头、果脯的青涩桃子,售价为0.8元每斤。同时,成员们梳理出采摘、运输、分拣、销售的全流程,发现“包装简陋、散户零售占比高、议价能力弱”等问题。

搬运结束后,果农从筐中挑出最大的桃子递给成员们,笑着说:“尝尝咱李庄的甜桃!”大家连连摆手婉拒:“叔,我们能帮上忙就好!”这场助农行动,不仅为果农减轻了劳作负担,更让团队掌握了农产品产销的第一手资料。

七一座谈:“我在李庄过七一”,双校联动话振兴

七一当天,李庄党群服务中心会议室里,“我在李庄过七一”的红色横幅格外醒目。安徽理工大学乡村振兴促进团与合肥技术学院实践队齐聚于此,围绕连日调研成果开展交流座谈,共话李庄发展路径。

两校三下乡成员和村书记进行座谈

王贤隆供图

座谈伊始,安徽理工大学促进团分享调研发现:李庄桃子品质优良但缺乏统一包装,“梨树王”文化底蕴深厚却未形成文旅品牌,村庄建设中存在“乡土元素保护不足”的隐忧。交流中,合肥技术学院一名成员认真说道:“在调研的这几天有句话让我非常触动‘乡村振兴不是把农村改成城市,要把农村建设得更像农村!’”

安徽理工大学促进团随后分享了他们的调研重点:通过走访加工厂、集市商户,,散户零售的桃子1.1元每斤,卖给加工厂的青桃仅0.8元每斤。“我们调研时发现,村民对电商销售有需求但缺方法,或许可以从短视频宣传、简易包装入手破局。”合肥技术学院成员补充道。

两校团队围绕“如何让农村更像农村”“如何让农产品卖上好价钱”展开深入交流:安徽理工大学提出,结合“梨树王”文化设计乡土风格包装,既保留农舍、老树等元素,又能提升产品辨识度;合肥技术学院建议,联合开展电商培训,教村民拍摄采摘视频、撰写销售文案,拓宽1.1元每斤零售桃的销售渠道。

当地村书记全程参与座谈,对两校建议表示认可:“你们说的‘更像农村’,说到了咱心坎里。李庄的发展,就得守住这份乡土气,希望各校的促进团能为我们提出宝贵的建议。”现场确定了对接人,约定次日开始推进包装设计与培训筹备,让座谈成果尽快落地。

座谈结束后,村书记带领着现场的入党积极分子,预备党员,正式党员对着党旗进行了庄严的入党誓词,李庄过七一让每位成员对党员有了更深刻的理解。

七一收获:实干铺就振兴路,青春承诺见行动

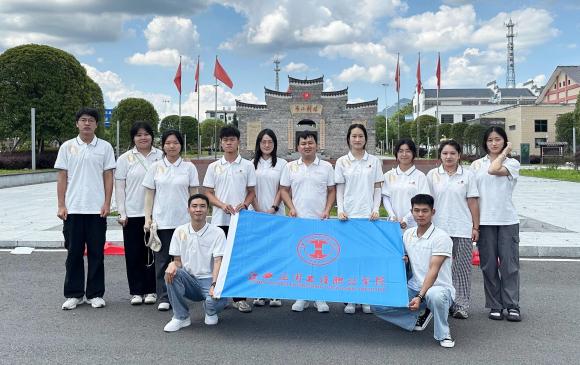

安徽理工大学促进团在村党群服务中心

唐景飒供图

七一当天的实践活动,为李庄振兴注入了实实在在的动力。安徽理工大学促进团与合肥技术学院实践队不仅完成了《李庄农产品产销痛点清单》《“梨树王”文旅开发初步思路》两份调研成果,更在座谈中明确了3类具体行动:一是3日内完成桃子包装设计初稿;二是5日内完成电商培训课件,涵盖短视频拍摄技巧、平台运营基础;三是联合梳理“梨树王”传说故事,为文旅宣传积累素材。

从集市上俯身搬运桃子的汗水,到座谈会上碰撞出的思想火花,安徽理工大学促进团以七一实践为起点,用青春行动诠释了“我在李庄过七一”的深刻内涵。合肥技术学院成员的那句“要把农村建设得更像农村”的话语,既是对乡村振兴本质的思考,更是青年学子扎根乡土、服务振兴的郑重承诺。未来,团队将以此次实践为契机,持续深耕李庄,让青春力量在乡村振兴的沃土上绽放更绚丽的光彩。

(通讯员:王贤隆)

- 探产业振兴之路 传乡村温暖之情

- 2025年7月5日,重庆三峡职业学院“牧野青锋”乡村振兴实践团队以“青春调研+温情服务”双轮驱动模式,走进重庆农神控股有限公司开展实

- 07-08

- 青春赋能乡村振兴,河南城建学院“三下乡”实践团启动出征

- 为了响应国家乡村振兴战略,引导青年学子通神基层实践,6月27日,河南城建学院生命科学与工程学院“青耕良西-青春兴农”实践团在七号楼

- 07-08

- 江西应用工程职业学院“赤茗映山”社会实践团开展“循红色足迹 悟信仰力量”暑期大思政实践活动

- 江西应用工程职业学院“赤茗映山”社会实践团深入赣州市宁都县小布镇开展暑期大思政实践活动,让青年学子在基层一线中感悟时代使命,锤

- 07-08

- 医心为民助力健康走进精神卫生中心

- 7月8日,川北医学院“银龄护心,童心共护”三下乡队伍的18名学子,在带队老师引领下走进广元市精神卫生中心开展实践活动,主题为“技能

- 07-08

- 承巫家拳技传文脉 聚青春之力焕非遗

- 07-08

-

大学生三下乡投稿平台