多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

学习历史文化,促进多民族交融——淮安大运河调研

- 发布时间:2025-09-12 阅读:

- 来源:徐伟博、朱鸿翔、周晓天、卢炳坤

大运河作为中国古代伟大的水利工程,不仅是经济文化交流的纽带,更是多民族文化融合的重要象征。习近平总书记在二十届中央政治局第九次集体学习中强调,铸牢中华民族共同体意识、推进新时代党的民族工作高质量发展,是全党全国各族人民的共同任务。为响应总书记号召,扬州大学植物保护学院“山海连枝实践团队”暑期三下乡社会实践团队于8月4日至5日开展了“大运河江苏段多民族文化交融的历史图景——史料搜集、整理与研究”的实践活动。

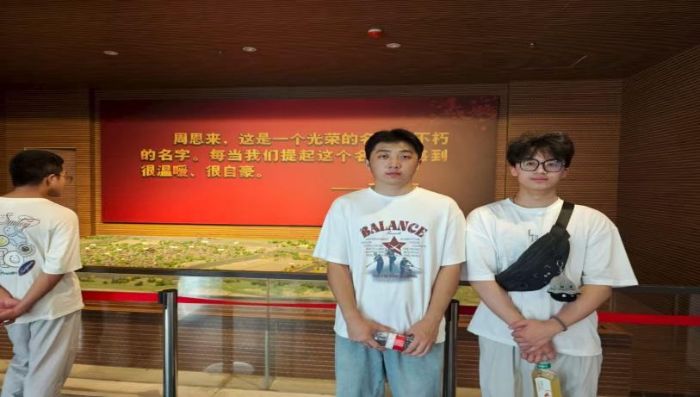

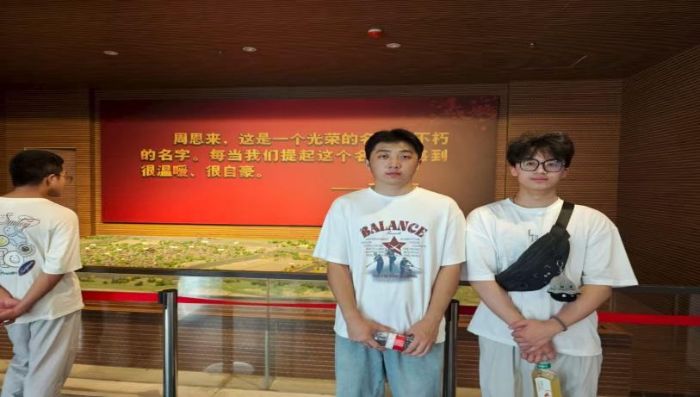

图一.山海连枝实践团队合影 朱鸿翔供图

8月4日,团队成员来到河下古镇。大运河始建于春秋时期,经过历代的修建与拓展,成为中国古代南北交通的大动脉。江苏段大运河贯穿淮安、扬州、常州、苏州等城市,不仅促进了沿线地区的经济发展,也加深了不同民族间的文化互动与融合。

图二.河下古镇地图 徐伟博供图

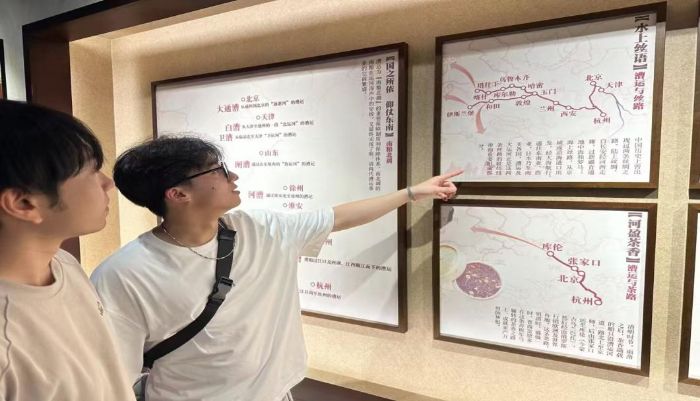

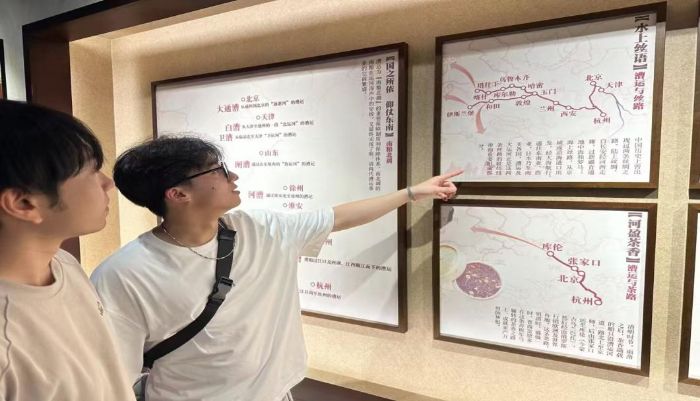

图三.大运河漕运与贸易地图 周晓天供图

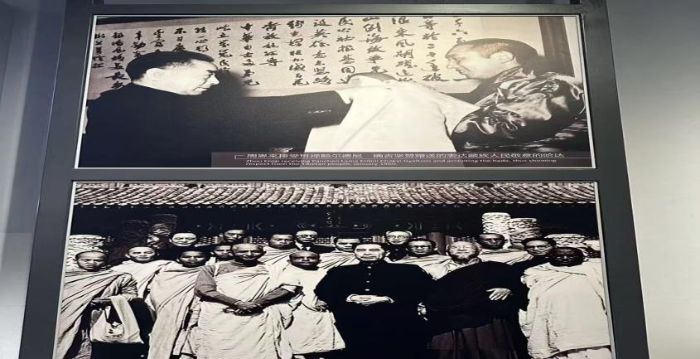

8月5日上午,山海连枝队前往位于桃花垠的周恩来纪念馆。通过参观周恩来纪念馆以及相关历史资料,团队成员深刻体会到周恩来总理在促进民族团结、推动多民族文化交融方面的卓越贡献。周恩来总理与藏族、维吾尔族等少数民族的交往故事,成为大运河沿线民族团结的历史典范。

图四.周恩来纪念馆 卢炳坤供图

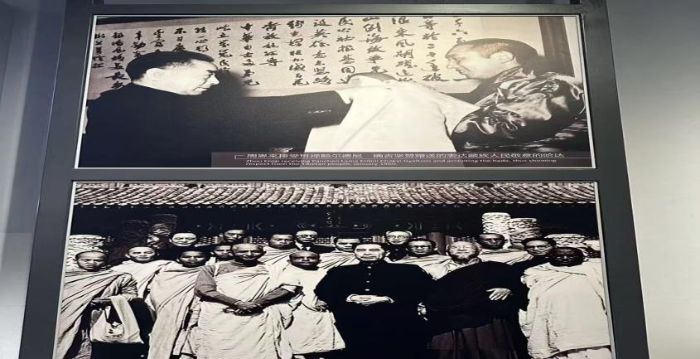

图五.周恩来与藏族班禅额尔德尼交往照片 徐伟博供图

8月5日下午,山海连枝队参观了中国漕运博物馆。在淮安,中国漕运博物馆、河下古镇等项目的建设,不仅提升了当地文化旅游的品质,也为多民族文化交融提供了新的平台与载体。

在调研中,团队成员发现淮安及江苏其他地区对大运河沿线非物质文化遗产给予了高度重视。例如,传统的造船技艺、运河号子、淮扬菜制作工艺等都被列为非物质文化遗产加以保护与传承。这些文化遗产不仅反映了大运河沿线人民的生活智慧,也体现了多民族文化交融的成果。

图六.中国漕运博物馆 卢炳坤供图

图七.大运河漕运与贸易地图 周晓天供图

本次“三下乡”暑期社会实践活动,团队成员通过了解大运河江苏段多民族文化交融的历史与现状,充分认识了中华民族多元一体的文化特质。经过本次调研,团队成员深刻认识到大运河在促进不同民族间经济、文化、情感交流方面的重要作用。大运河,这条承载着千年记忆的文化长河,必将继续见证中华民族多元一体格局的巩固与发展,为铸牢中华民族共同体意识贡献独特力量。

图一.山海连枝实践团队合影 朱鸿翔供图

8月4日,团队成员来到河下古镇。大运河始建于春秋时期,经过历代的修建与拓展,成为中国古代南北交通的大动脉。江苏段大运河贯穿淮安、扬州、常州、苏州等城市,不仅促进了沿线地区的经济发展,也加深了不同民族间的文化互动与融合。

图二.河下古镇地图 徐伟博供图

图三.大运河漕运与贸易地图 周晓天供图

8月5日上午,山海连枝队前往位于桃花垠的周恩来纪念馆。通过参观周恩来纪念馆以及相关历史资料,团队成员深刻体会到周恩来总理在促进民族团结、推动多民族文化交融方面的卓越贡献。周恩来总理与藏族、维吾尔族等少数民族的交往故事,成为大运河沿线民族团结的历史典范。

图四.周恩来纪念馆 卢炳坤供图

图五.周恩来与藏族班禅额尔德尼交往照片 徐伟博供图

8月5日下午,山海连枝队参观了中国漕运博物馆。在淮安,中国漕运博物馆、河下古镇等项目的建设,不仅提升了当地文化旅游的品质,也为多民族文化交融提供了新的平台与载体。

在调研中,团队成员发现淮安及江苏其他地区对大运河沿线非物质文化遗产给予了高度重视。例如,传统的造船技艺、运河号子、淮扬菜制作工艺等都被列为非物质文化遗产加以保护与传承。这些文化遗产不仅反映了大运河沿线人民的生活智慧,也体现了多民族文化交融的成果。

图六.中国漕运博物馆 卢炳坤供图

图七.大运河漕运与贸易地图 周晓天供图

本次“三下乡”暑期社会实践活动,团队成员通过了解大运河江苏段多民族文化交融的历史与现状,充分认识了中华民族多元一体的文化特质。经过本次调研,团队成员深刻认识到大运河在促进不同民族间经济、文化、情感交流方面的重要作用。大运河,这条承载着千年记忆的文化长河,必将继续见证中华民族多元一体格局的巩固与发展,为铸牢中华民族共同体意识贡献独特力量。

三下乡推荐

- 守艺六十载,豆香“新”千山

- 2025-09-13

- 青春赋能振兴路——东扬队深耕云浮非遗与特色农产实践纪实

- 2025-09-13

- 宣传脚步遍街巷,防骗知识记心间

- 2025-09-12

- 廿二载润物无声,一片丹心育桃李 ——杭科院乡村女性力量调研队走访瑞安湖岭镇中学周亮燕老师

- 2025-09-12

- 学习历史文化,促进多民族交融——淮安大运河调研

- 2025-09-12

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台