三下乡|西安建筑科技大学信控学院“智美乡韵”暑期社会实践团赴平潭东庠乡探寻乡村振兴“教育密码”

- 发布时间:2025-09-12 阅读:

- 来源:西安建筑科技大学 陈响亮

盛夏七月,骄阳似火,却挡不住青年学子服务乡村的热忱。2025年7月26日,西安建筑科技大学信控学院“智美乡韵”暑期社会实践团一行5人,奔赴福建省福州市平潭综合实验区东庠乡,开展为期10天的“三下乡”社会实践活动。团队以“AI智美绘乡韵,青春美育筑梦行”为主题,通过支教助学、AI及美育普及率调研、乡村教师采访三大板块,深入乡村一线,用知识与行动助力乡村教育发展,探寻乡村振兴的“教育密码”。

支教助学:播撒希望种子,点亮孩童梦想

东庠岛位于平潭岛东北部,是一座风景秀丽的海岛,下辖6个行政村,常住人口多为老人与儿童,青壮年多外出务工,乡村教育资源相对薄弱。智美乡韵志愿队乘轮渡抵达海岛后,首先在东庠学校开启了支教活动,为当地30余名7-14岁的孩子带来了丰富多彩的课程。

图为支教老师在为乡村学生开展特色美育课程戴睿供图

考虑到乡村孩子的知识结构与兴趣特点,团队精心设计了课程体系,本次活动的课程主要分为5节AI与计算机知识普及课,5节美育主题手工创意制作课以及两节AI+美育融合课程,由于乡村教育相对闭塞,志愿者们的第一节课以介绍何为AI为主,孩子们非常感兴趣,发言十分积极,志愿者们以AI的起源引入,讲述了人工智能从无到有的发展史,生动有趣的故事使志愿者和孩子们之间很快便“破冰”成功。

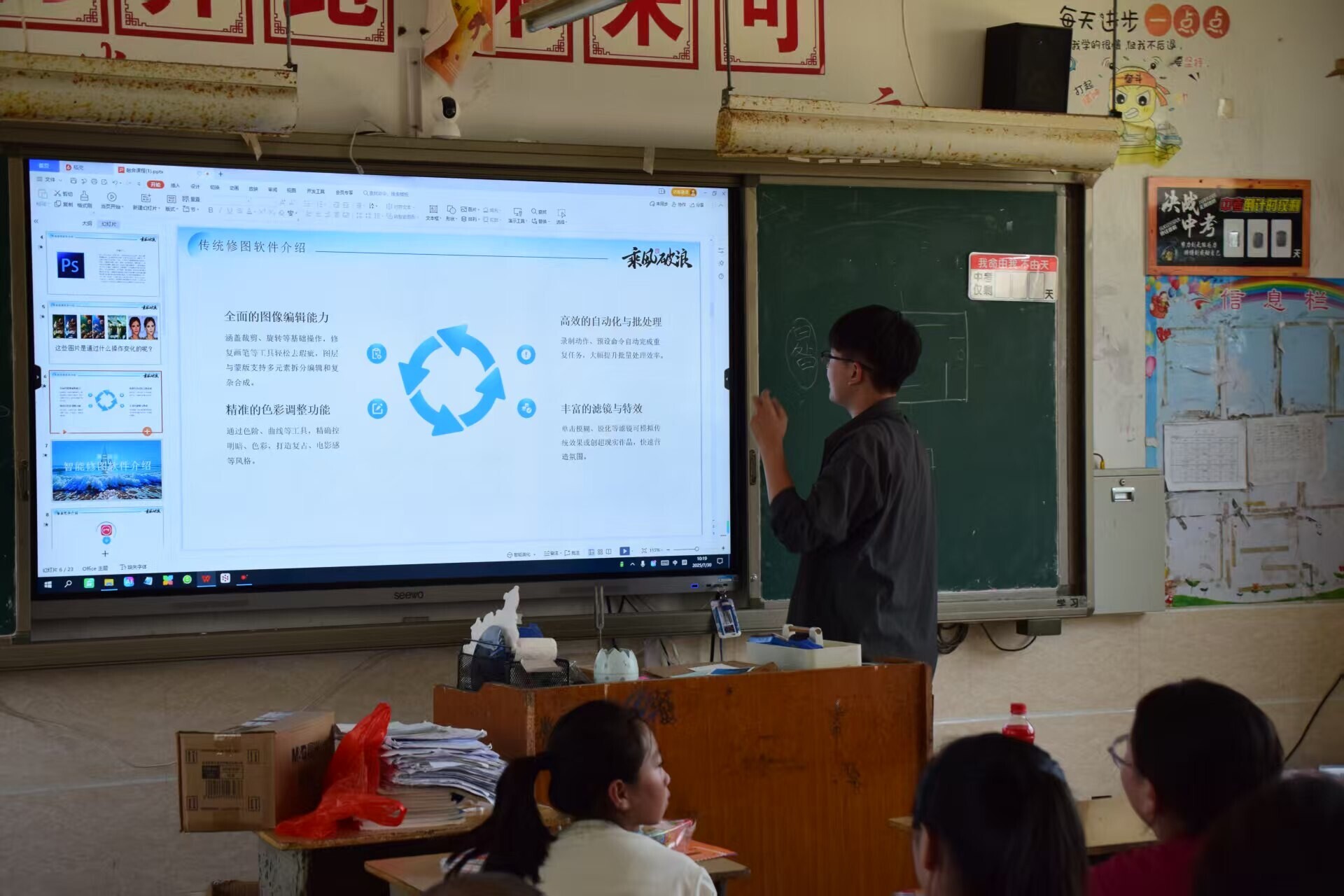

图为志愿者同学为同学开展AI+美育融合课程陈响亮供图

技术普及课不只有理论的普及,更有自主创作的乐趣,志愿者们开展了两节小游戏编程实操课,志愿者同学们先为孩子们介绍代码是如何运转的,接着现场编写小游戏“坦克大战”的代码并让孩子们动手实操,在编写完毕后用AI软件“豆包”重新编写一个新的小游戏代码,让孩子们了解人工手写代码与AI生成代码之间的差异,最后开展计分赛,让孩子们亲自体验现场编写的小游戏,志愿者们也纷纷参与,让孩子们在体验游戏的同时激发起对编程的兴趣。

图为志愿者同学给孩子们讲解小游戏代码编写,并开展师生比赛,惠浩轩供图

科普课程结束后,来到了孩子们最期待的环节——手工创意课程。手工课上,志愿者教孩子们用橡皮泥制作海洋生物小模型,将海岛特色融入创作,充分发挥想象力;教孩子们用卡纸剪出“阳光的形状”并用彩色笔为其上色,让阳光的影子变得五颜六色;最后一节自由作画课,孩子们自由发挥想象力,绘出自己心中最美的风景。在融合课程上,志愿者为同学们讲解了AI智能修图与传统人工修图的差异,并在现场为想体验的孩子们拍照,用PS和醒图分别对同一张照片进行人工美化和智能美化,让孩子们看到在AI技术的力量下,自己还能变得这么“美”。

图为孩子们展示手工课作品,刘锦阁供图

图为志愿者同学开展AI+美育融合课程,贺祺轩供图

支教期间,团队还为孩子们捐赠水彩笔、油画棒、马克笔、橡皮泥等文具,收到礼物的孩子们脸上充满了喜悦,在志愿者们离开时,许多孩子自发去码头送行,看着那一双双充满着不舍的眼睛,更让志愿者们意识到这次的支教对于孩子们的重大意义。

图为志愿者同学与孩子们合影留念,陈响亮供图

AI及美育普及率调研:摸清乡村现状,探寻发展路径

在支教的同时,志愿队的另一组队员围绕“乡村AI及美育普及率”在东庠岛上展开了系统性调研。随着科技进步与教育改革推进,AI技术与美育教育在乡村的落地情况,成为衡量乡村教育现代化的重要指标。团队希望通过调研,为乡村教育资源优化提供数据支持。

调研采用“问卷+访谈”相结合的方式,覆盖东庠乡6个村庄,累计发放问卷200份,回收有效问卷176份。在AI技术普及方面,调研发现,当地村民大部分对AI技术完全不了解,仅8%的受访者了解AI是什么并且使用过相关软件,其中了解AI的应用领域并且有了解AI未来发展趋势的更是少之又少;乡村学校虽配备了计算机教室,但AI相关课程几乎空白,教师普遍缺乏AI教学能力。

图为志愿者开展入户调研活动,惠浩轩供图

“孩子们对AI的好奇心很强,比如看到我们用平板电脑备课,他们会围过来问‘这是什么’,但我们很难给他们系统的讲解。”东庠学校的陈老师说,“不是不想教,是我们自己也不太懂,更别说设计相关课程了。”

美育调研则呈现出“硬件不足,意识待提”的现状。虽然岛上的学校开设了美术、音乐课,但受限于师资力量,课程多以“画画、唱歌”为主,形式较为单一,缺乏对审美能力、创造力的培养,而且一周只开展一节美术课和音乐课,孩子们大多数时候由于兴趣不足也不愿意认真听课,乡村家庭对美育缺乏了解,也不知道要怎样培养起孩子们对音乐和美术的兴趣,普遍认为美育不重要,不如学好语数英等主课内容以后考上城里的高中,对孩子的艺术兴趣支持也不足。不过,调研也发现,海岛丰富的自然与民俗资源为美育提供了天然素材——海边的贝壳、沙滩以及风景等,都可以作为创作的灵感及思路,都具备转化为美育课程的潜力。

志愿队员们认为 “调研不是目的,关键是要找到解决办法。比如,我们可以结合东庠乡的特色,设计‘海岛美育课程’,用本地资源降低美育门槛;针对AI普及不足的问题,或许可以通过线上支教、教师培训等方式,逐步缩小城乡差距。”目前,团队已整理完成调研报告,计划提交给当地教育部门,为政策制定提供参考。

乡村教师采访:倾听坚守故事,传承教育初心

“三下乡”的第三项任务,是采访东庠乡的乡村教师。他们是乡村教育的“守门人”,用数十年的坚守,托起了海岛孩子的求学梦。志愿队通过深度访谈,记录下这些教师的故事,也从中汲取着教育的力量。

今年58岁的林老师,是东庠学校教龄最长的教师,这次听说志愿队要来东庠学校支教,每天都要起个大早到学校为我们布置教室。从1990年来到这里,一干就是35年。“刚来的时候,学校还是土坯房,冬天漏风,夏天闷热,连像样的课桌都没有。”林老师回忆道,“那时候交通不便,进岛要坐半个小时的轮渡,遇到台风天,半个月出不了岛。很多老师来了又走,但我舍不得这些孩子。”35年来,他教过语文、数学、体育。如今,他带过的学生有的考上了大学,有的回到家乡建设海岛,这是他最骄傲的事。

49岁的陈老师,在大学毕业后,放弃了城市的工作机会,回到家乡东庠乡任教。“我就是在这里长大的,东庠学校也是我的母校,我知道乡村孩子需要什么。”他说,“现在条件比以前好多了,有了新教学楼,通了网络,但挑战依然存在——如何留住年轻教师,如何让课程跟上时代。”为了提升教学质量,张老师利用业余时间参加线上培训,尝试将多媒体技术融入课堂,还自学了心理学,时刻关注孩子们的心理健康。

采访中,“坚守”与“困惑”是教师们提到最多的词。他们热爱教育,愿意为乡村孩子付出,但也面临着待遇偏低、发展空间有限、与城市教育差距拉大等现实问题。“我们不怕吃苦,就怕自己教不好,耽误了孩子。”一位年轻教师的话,道出了许多乡村教师的心声。乡村教师们的故事让我们深受触动,我们不仅要学习他们的奉献精神,更要思考如何用自己的专业能力,为乡村教师减负、赋能,让他们不再孤单坚守。”

图为志愿者同学对东庠学校陈建华老师进行采访,贺祺轩供图

青春聚力,乡韵绵长:实践不止于夏日

10天的社会实践转瞬即逝,智美乡韵志愿服务队的成员们带着收获与不舍离开东庠岛。支教课堂上孩子们的笑脸、调研途中村民的淳朴、教师们的坚守,都成为他们心中难忘的记忆。此次“三下乡”活动,不仅为东庠乡带来了实际帮助,更让团队成员深刻理解了“乡村振兴,教育先行”的意义。

团队成员纷纷表示,实践不是结束,而是开始。未来,他们将继续与东庠学校保持联系,通过线上支教、物资捐赠等方式延续帮扶,将调研成果转化为具体行动。

青春的脚步踏过海岛的土地,留下的是知识的种子、希望的火种。智美乡韵暑期社会实践团用实际行动诠释了青年的责任与担当,而这份“智美乡韵”的故事,也将在乡村振兴的浪潮中,不断续写新的篇章。通讯员:陈响亮

- 茶香中的“她力量”:梅家坞里的非遗传承与女性赋能

- 2025-09-12

- 陕西理工学子携科技文化之光,照亮武乡镇孩童暑期

- 2025-09-12

- 三下乡|西安建筑科技大学信控学院算无遗“厕”赴四川省成都市实践队赴成都市锦江区三圣乡

- 2025-09-12

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台