多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

红脉绿韵映莱西,青春聚力助振兴——青岛大学国旗班“红脉绿韵·莱西振兴”社会实践团开展莱西专题实践活动

- 发布时间:2025-08-29 阅读:

- 来源:青岛大学国旗班“红脉绿韵·莱西振兴”社会实践团

2025年8月5日至11日,青岛大学国旗班“红脉绿韵·莱西振兴”社会实践团的八名成员奔赴山东省青岛市莱西市,响应全国大学生“三下乡”社会实践号召,开展为期七天的“红色铸魂·非遗赋能·乡村振兴”专题实践活动。实践团走访十余个地点,形成四个方面的实践成果。通过寻访革命足迹、叩问非遗匠心、走进振兴标杆、助学乡村儿童等形式,实践团在躬身实践中厚植家国情怀,为莱西红色文化弘扬、非遗活态传承及乡村教育发展注入青春动能。

保驾山红色教育基地:星火燎原的初心原点

在莱西市姜山镇,胶东农村第一党支部旧址静静矗立。斑驳的木门、泛黄的文件、复刻的秘密会议场景,无声诉说着1927年那段风雨如晦的岁月。“原来‘农村包围城市’不是课本上的一句话,是先烈们用热血趟出的路。”实践团成员赵惠茹说道。为进一步扩大保驾山红色教育基地的影响力,让更多人知晓其背后的革命故事与精神传承,实践团成员提前查阅史料,系统梳理了保驾山的红色历史脉络,围绕这些珍贵历史录制讲解视频,通过将历史细节与精神内涵相结合,让枯燥的史料变成鲜活的叙事,切实让保驾山的红色记忆更易被记住、被传播。

图为团队成员在录制讲解视频。王凯供图南京路上好八连:永不褪色的精神作风

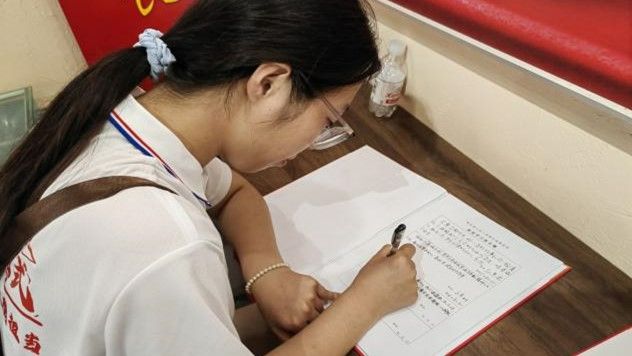

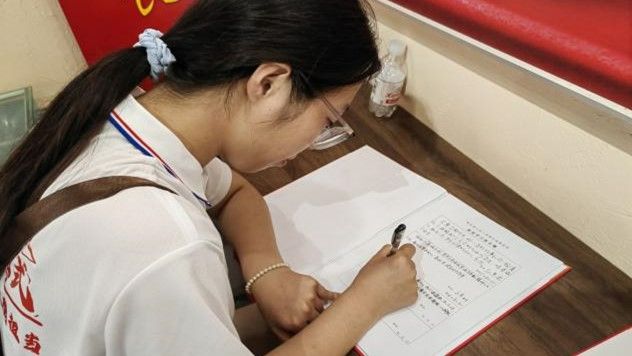

“南京路上好八连”的事迹早已家喻户晓,而当实践团成员走进南京路上好八连诞生地展馆,看着那些泛黄的照片、磨损的扁担和补丁摞补丁的衣物时,学习八连铁律“拒腐蚀、永不沾”时,看到在村落墙上赫然写着毛泽东为好八连写的诗词时,成员们对“好八连精神”都有了更深刻的理解。几名成员在参观留言簿写下“感岁月淬炼的忠诚与奉献,精神之火不灭,激励吾辈永初心勇担当,续写时代华章”的铿锵誓言。

图为团队成员在留言簿写下感悟。田晓格供图河崖村红色教育基地:军民同心的温情记忆

讲解员生动讲述的先辈们革命和战斗故事,为实践团还原了那段波澜壮阔的革命历史。重走革命小道八路胡同的每一户人家,历史变得可触可感——门板当担架、口粮分战士、妇女做军鞋,军民鱼水情不再是史料中的概念,而是刻在胡同砖石里的日常。成员们明白了:莱西的振兴,从来不是孤军奋战,这份“同心同德”的基因,正是今日乡村发展的精神底气。

实践团走访了莱西多位老党员,从他们的讲述中,拼接出莱西的红色年轮。“永远跟着共产党的领导,让老百姓过上好日子。”老党员爷爷与实践团聊了很多,这是说的最多且最坚定的一句。

“敌人那么强盛,我们还能战胜,靠的就是我们志愿军坚强的战斗意志,打起仗来敢和敌人拼命,才能把敌人战胜。”94岁抗美援朝老兵张玉明爷爷在采访中说道,“现在的幸福生活都是共产党带来的,要有永远跟着共产党走的思想。”通过面对面聆听历史亲历者的讲述,成员们理解了:伟大抗美援朝精神不是教科书上的抽象概念,它早已化作年轻一代血脉里永不褪色的精神基因,在新时代续写着“强国有我”的青春誓言。

图为团队成员采访老党员。王凯供图

图为团队成员采访抗美援朝老兵。王凯供图

木偶馆里的“活态传承”:指尖上的莱西故事

莱西木偶作为省级非遗,据《莱西市非物质文化遗产志》记载,其雏形可追溯至汉代。成员们体验木偶制作时发现,一块普通的木头变成木偶要经过雕刻、彩绘、装线等多道复杂工序;体验木偶表演时,大家更有感触:莱西木偶看着轻巧,握在手里却沉甸甸的。“体验了十分钟,手臂就酸得发颤了”实践团成员张佳丽说。正是这种看似简单实则艰辛的技艺传承,让莱西木偶传承人意识到变革的必要性,“我们要让莱西木偶更加大众化,通过新编剧目走进校园、走出中国”实践团采访莱西木偶第六代传承人展曼曼时,她介绍道

莱西胡芦雕刻传承人周强一爷爷非常热情地介绍各种葫芦,让成员们亲自上手学习葫芦雕刻的基本技巧,看似简单的线条格外“倔强”,半天刻不出个像样的轮廓,“我都看不懂自己刻了个啥”实践团成员孙晓玉自我调侃,“老话说熟能生巧,一件事天天干,一定能干好的!”周爷爷鼓励道。

图为团队成员体验葫芦雕刻。于卓妍供图蟾公文化:从民俗符号到产业IP

“蟾公在莱西民俗里代表吉祥。”蟾公酒传承人张卫柱向实践团成员介绍道。听完传承人关于蟾公酒的一系列介绍后,实践团成员使用等比缩小的仪器,从装置组装到白酒酿造,现场模拟了蟾公酒的酿造全过程。从选料到发酵,每一步工序都藏着老一辈的智慧——看似简单的配比,是无数次尝试后的精准。当想象中醇厚的酒香仿佛飘出时,更体会到非遗技艺的生命力。它不只是一门手艺,更是一代人对生活的热爱与敬畏,值得被好好守护和传承。

图为团队成员模拟白酒酿造。王凯供图

产芝村:从“库区村”到“示范村”的蝶变

实践团走访发现,产芝村的振兴密码在于“生态+文旅”的融合,依托产芝水库的生态优势,发展垂钓、采摘、环湖骑行等业态,已开辟出一条独特的振兴之路。成员们在产芝村跟着村民学做巧饼,才知这看似简单的小点心藏着大学问,成员们笨手笨脚地捏着面团,有的印模歪了,有的烤得略焦,可捧着自己做的、带着麦香的巧饼,忽然懂了:这烤箱里烤出的,不只是酥脆,更是代代相传的生活滋味。守护好绿水青山,不仅是保住了风景,更是为乡村铺就了可持续发展的路,在这“绿色”里,藏着实实在在的“金色”未来。

图为团队成员学习巧饼制作。耿玉供图唯麦精酿乡村振兴共富工坊:从啤酒厂到田间地头的“反哺”之路

“将啤酒与当地的苹果、秋月梨等水果结合,研发果味啤酒,带动销售当地水果。还将每年产生的酒糟免费赠送给附近的果农和养殖户,用于土壤优化。”在采访唯麦创始人郑焕良时,他透露道,所谓反哺从来不是简单的“给予”,而是用真诚与智慧,让城市的创造力与乡村的生命力相互成就,最终在土地上结出“共富”的果实。

院上镇宣讲:红色基因代代传

宣讲活动开始前,实践团向在场同学发放了调查问卷。经汇总统计发现,青少年对莱西红色历史及红色教育基地的了解较为有限。“同学们,接下来我将为大家介绍我们莱西的红色历史……”实践团成员耿玉站在讲台上,用生动的语言讲述着莱西的红色故事。实践团成员们特意带来了老兵访谈的视频,“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江...”的声音一出来,许多孩子收起了嬉笑的面庞,眼神里充满严肃和敬畏。这场“红色课堂”,让历史走出纪念馆、走出课本,走进孩子们的心里,也让莱西的红色基因在代代相传中永葆活力。

图为在场青少年填写调查问卷。王凯供图莱西小雨滴宣讲:文化宣讲润童心

实践团来到了莱西小雨滴社会志愿服务中心,为小朋友们带来了“莱西木偶”“祖国旗帜在心中”和“烽火与坚守”三场宣讲。当孩子们清澈的眼睛里映出不舍,当那句“老师,你们下次还来吗”带着怯生生的期待脱口而出,成员们忽然明白:这场宣讲早已超越了“任务”本身,它像一面镜子,照见了青年学子肩上的责任——原来不经意的付出,能在孩子心里留下这么深的印记;原来所谓“奉献”,从来不是宏大的叙事,而是被需要时的那份牵挂与回应。

图为团队成员进行教育宣讲。王昕供图助学金里的“微光”:让每一份渴望都能被看见

实践团成员联合莱西微光星火志愿服务队筹集资金,走进低保户家中,为孩子们送去助学金,以实际行动传递关爱与温暖。实践团与这些家庭进行了简单交谈,没有华丽的辞藻,却有最朴实的真诚。家长们眼里的感激与孩子们脸上重新绽放的笑容,也让成员们更真切地感受到,这份小小的帮助,能在他们心里种下大大的力量。

图为团队成员为低保户家庭送去助学金。耿玉供图 从红色遗址到非遗工坊,从企业工到助教课堂,青岛大学国旗班“绿韵红脉·莱西振兴”实践团的足迹,是青春与土地的对话,是传承与创新的共鸣。当地村委会、纪念馆及非遗传承人们对实践团的暑期“三下乡”活动给予高度认可,他们表示,实践团成员以青春热情扎根基层,用实际行动践行担当,不仅将专业所学转化为服务乡村的实效,展现了新时代青年的活力与责任感,也为当地红色文化传播、非遗传承及乡村发展注入了新鲜力量。希望实践团能以此次活动为新起点,沉淀经验、持续发力,未来进一步深化与地方的联动,让“三下乡”的足迹在助力乡村振兴的道路上留下更深刻的印记,发挥更深远的作用。

图为团队合照。于卓妍供图

红脉溯源:在莱西沃土上触摸信仰的温度

红色,是信仰的颜色,是精神的灯塔。莱西是一片浸润着红色基因的土地,实践团循着历史的足迹,在一座座纪念馆、一条条老胡同、一位位老者的讲述中,触摸历史的温度,感悟初心的力量。保驾山红色教育基地:星火燎原的初心原点

在莱西市姜山镇,胶东农村第一党支部旧址静静矗立。斑驳的木门、泛黄的文件、复刻的秘密会议场景,无声诉说着1927年那段风雨如晦的岁月。“原来‘农村包围城市’不是课本上的一句话,是先烈们用热血趟出的路。”实践团成员赵惠茹说道。为进一步扩大保驾山红色教育基地的影响力,让更多人知晓其背后的革命故事与精神传承,实践团成员提前查阅史料,系统梳理了保驾山的红色历史脉络,围绕这些珍贵历史录制讲解视频,通过将历史细节与精神内涵相结合,让枯燥的史料变成鲜活的叙事,切实让保驾山的红色记忆更易被记住、被传播。

图为团队成员在录制讲解视频。王凯供图

“南京路上好八连”的事迹早已家喻户晓,而当实践团成员走进南京路上好八连诞生地展馆,看着那些泛黄的照片、磨损的扁担和补丁摞补丁的衣物时,学习八连铁律“拒腐蚀、永不沾”时,看到在村落墙上赫然写着毛泽东为好八连写的诗词时,成员们对“好八连精神”都有了更深刻的理解。几名成员在参观留言簿写下“感岁月淬炼的忠诚与奉献,精神之火不灭,激励吾辈永初心勇担当,续写时代华章”的铿锵誓言。

图为团队成员在留言簿写下感悟。田晓格供图

讲解员生动讲述的先辈们革命和战斗故事,为实践团还原了那段波澜壮阔的革命历史。重走革命小道八路胡同的每一户人家,历史变得可触可感——门板当担架、口粮分战士、妇女做军鞋,军民鱼水情不再是史料中的概念,而是刻在胡同砖石里的日常。成员们明白了:莱西的振兴,从来不是孤军奋战,这份“同心同德”的基因,正是今日乡村发展的精神底气。

图为团队成员聆听讲解员讲述。王凯供图

对话老兵老党员:岁月深处的初心回响实践团走访了莱西多位老党员,从他们的讲述中,拼接出莱西的红色年轮。“永远跟着共产党的领导,让老百姓过上好日子。”老党员爷爷与实践团聊了很多,这是说的最多且最坚定的一句。

“敌人那么强盛,我们还能战胜,靠的就是我们志愿军坚强的战斗意志,打起仗来敢和敌人拼命,才能把敌人战胜。”94岁抗美援朝老兵张玉明爷爷在采访中说道,“现在的幸福生活都是共产党带来的,要有永远跟着共产党走的思想。”通过面对面聆听历史亲历者的讲述,成员们理解了:伟大抗美援朝精神不是教科书上的抽象概念,它早已化作年轻一代血脉里永不褪色的精神基因,在新时代续写着“强国有我”的青春誓言。

图为团队成员采访老党员。王凯供图

图为团队成员采访抗美援朝老兵。王凯供图

非遗焕彩:让老手艺成为振兴的“新引擎”

莱西的振兴,既要守得住“根”,也要焕得了“新”。那些代代相传的非遗技艺,不仅是文化的符号,更是撬动乡村振兴的支点。实践团走进木偶馆、葫芦馆和酒坊,对话非遗传承人,探寻非遗与振兴的“双向奔赴”。木偶馆里的“活态传承”:指尖上的莱西故事

莱西木偶作为省级非遗,据《莱西市非物质文化遗产志》记载,其雏形可追溯至汉代。成员们体验木偶制作时发现,一块普通的木头变成木偶要经过雕刻、彩绘、装线等多道复杂工序;体验木偶表演时,大家更有感触:莱西木偶看着轻巧,握在手里却沉甸甸的。“体验了十分钟,手臂就酸得发颤了”实践团成员张佳丽说。正是这种看似简单实则艰辛的技艺传承,让莱西木偶传承人意识到变革的必要性,“我们要让莱西木偶更加大众化,通过新编剧目走进校园、走出中国”实践团采访莱西木偶第六代传承人展曼曼时,她介绍道

图为团队成员体验木偶表演。王昕供图

葫芦里的“振兴密码”:从田间到文创的蜕变莱西胡芦雕刻传承人周强一爷爷非常热情地介绍各种葫芦,让成员们亲自上手学习葫芦雕刻的基本技巧,看似简单的线条格外“倔强”,半天刻不出个像样的轮廓,“我都看不懂自己刻了个啥”实践团成员孙晓玉自我调侃,“老话说熟能生巧,一件事天天干,一定能干好的!”周爷爷鼓励道。

图为团队成员体验葫芦雕刻。于卓妍供图

“蟾公在莱西民俗里代表吉祥。”蟾公酒传承人张卫柱向实践团成员介绍道。听完传承人关于蟾公酒的一系列介绍后,实践团成员使用等比缩小的仪器,从装置组装到白酒酿造,现场模拟了蟾公酒的酿造全过程。从选料到发酵,每一步工序都藏着老一辈的智慧——看似简单的配比,是无数次尝试后的精准。当想象中醇厚的酒香仿佛飘出时,更体会到非遗技艺的生命力。它不只是一门手艺,更是一代人对生活的热爱与敬畏,值得被好好守护和传承。

图为团队成员模拟白酒酿造。王凯供图

振兴脉动:在田野间读懂“莱西答卷”

乡村振兴,关键在产业,落脚在民生。实践团走进产芝村、唯麦共富工坊,在泥土芬芳中感受莱西振兴的强劲脉动,寻找“产业兴、乡村美、百姓富”的密码。产芝村:从“库区村”到“示范村”的蝶变

实践团走访发现,产芝村的振兴密码在于“生态+文旅”的融合,依托产芝水库的生态优势,发展垂钓、采摘、环湖骑行等业态,已开辟出一条独特的振兴之路。成员们在产芝村跟着村民学做巧饼,才知这看似简单的小点心藏着大学问,成员们笨手笨脚地捏着面团,有的印模歪了,有的烤得略焦,可捧着自己做的、带着麦香的巧饼,忽然懂了:这烤箱里烤出的,不只是酥脆,更是代代相传的生活滋味。守护好绿水青山,不仅是保住了风景,更是为乡村铺就了可持续发展的路,在这“绿色”里,藏着实实在在的“金色”未来。

图为团队成员学习巧饼制作。耿玉供图

“将啤酒与当地的苹果、秋月梨等水果结合,研发果味啤酒,带动销售当地水果。还将每年产生的酒糟免费赠送给附近的果农和养殖户,用于土壤优化。”在采访唯麦创始人郑焕良时,他透露道,所谓反哺从来不是简单的“给予”,而是用真诚与智慧,让城市的创造力与乡村的生命力相互成就,最终在土地上结出“共富”的果实。

图为团队成员品尝精酿啤酒。王凯供图

助教微光:让爱与希望在莱西扎根

振兴之路,教育为基。实践团以“助教”为纽带,将知识与温暖送到孩子身边,让青春力量成为点亮未来的光。院上镇宣讲:红色基因代代传

宣讲活动开始前,实践团向在场同学发放了调查问卷。经汇总统计发现,青少年对莱西红色历史及红色教育基地的了解较为有限。“同学们,接下来我将为大家介绍我们莱西的红色历史……”实践团成员耿玉站在讲台上,用生动的语言讲述着莱西的红色故事。实践团成员们特意带来了老兵访谈的视频,“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江...”的声音一出来,许多孩子收起了嬉笑的面庞,眼神里充满严肃和敬畏。这场“红色课堂”,让历史走出纪念馆、走出课本,走进孩子们的心里,也让莱西的红色基因在代代相传中永葆活力。

图为在场青少年填写调查问卷。王凯供图

实践团来到了莱西小雨滴社会志愿服务中心,为小朋友们带来了“莱西木偶”“祖国旗帜在心中”和“烽火与坚守”三场宣讲。当孩子们清澈的眼睛里映出不舍,当那句“老师,你们下次还来吗”带着怯生生的期待脱口而出,成员们忽然明白:这场宣讲早已超越了“任务”本身,它像一面镜子,照见了青年学子肩上的责任——原来不经意的付出,能在孩子心里留下这么深的印记;原来所谓“奉献”,从来不是宏大的叙事,而是被需要时的那份牵挂与回应。

图为团队成员进行教育宣讲。王昕供图

实践团成员联合莱西微光星火志愿服务队筹集资金,走进低保户家中,为孩子们送去助学金,以实际行动传递关爱与温暖。实践团与这些家庭进行了简单交谈,没有华丽的辞藻,却有最朴实的真诚。家长们眼里的感激与孩子们脸上重新绽放的笑容,也让成员们更真切地感受到,这份小小的帮助,能在他们心里种下大大的力量。

图为团队成员为低保户家庭送去助学金。耿玉供图

通讯员 王凯 耿玉

三下乡推荐

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台