多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

走进萧县蔡洼:在淮海战役总前委旧址感悟初心使命

- 发布时间:2025-08-11 阅读:

- 来源:武学博

2025年7月30日,安徽萧县蔡洼淮海战役总前委会议暨华东野战军指挥部旧址红色教育基地迎来了淮北师范大学计算机科学与技术学院“深耕八皖沃土,云聚红迹铸新篇”点亮八皖实践团的志愿者。该旧址位于萧县丁里镇蔡洼村,曾是1948年12月淮海战役期间,邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林等总前委成员召开会议、指挥作战的重要场所。实践团此行旨在通过实地探访,深入学习淮海战役历史,传承红色基因,将革命精神与青年担当相结合。活动中,志愿者通过参观展览、聆听讲解、重温历史场景等方式,深刻感悟革命先辈的初心使命,为后续开展红色文化传播工作积累素材,进一步推动红色精神在青年群体中的传承与弘扬。

7月30日,淮北师范大学计算机科学与技术学院的实践团志愿者怀着崇敬的心情来到蔡洼红色教育基地大门前。对称的红色立柱式大门庄严肃穆,左侧立柱镌刻金色文字“蔡洼淮海战役总前委会议暨华东野战军指挥部旧址”,右侧立柱为“蔡洼淮海战役红色旅游景区”。黑色铁艺大门中央设有指示牌,门岗值班室静静伫立在左侧,周围绿树环绕,阳光透过树叶洒下斑驳光影,天空中白云悠悠,整个场景尽显红色教育基地的庄重与历史厚重感。

图为蔡洼红色教育基地大门 武学博 供图

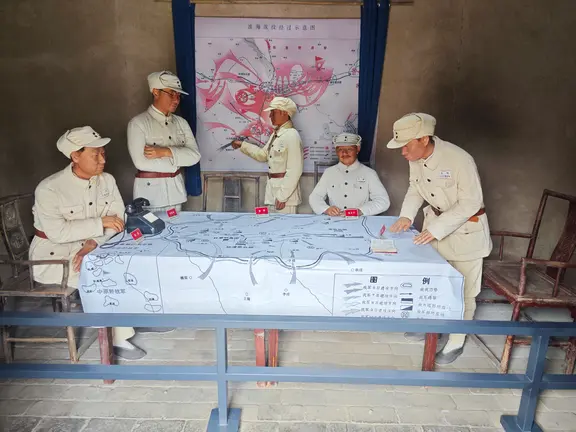

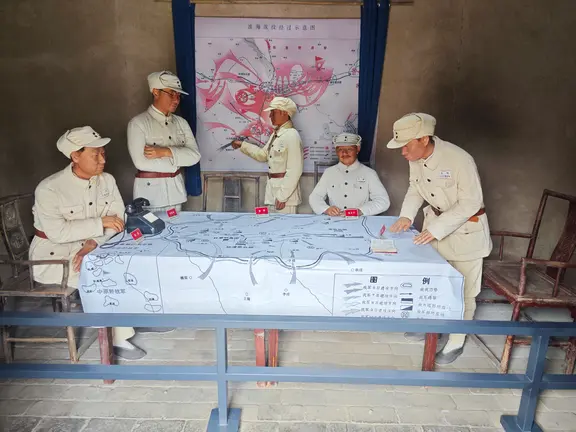

在总前委会议室复原场景内,一张长方形木桌旁摆放着几把简易椅子,墙上悬挂的军事地图上,红色箭头标记着当年的作战路线,桌上的油灯、文件袋等实物,无声还原了1948年12月总前委成员在此召开会议的场景。“当时天气严寒,条件艰苦,但总前委成员们心系战场、通宵研讨,最终确定了围歼杜聿明集团的关键策略,为淮海战役的全面胜利奠定了坚实基础。”

图为淮海战役五位总前委成员 武学博 供图

在作战室内,各式文物静静陈列:褪色的铜质冲锋号,号嘴磨损处似残留着冲锋时的温度;锈迹斑斑的电报机旁,电报纸上“急令”“速援”字样隐约可见;还有带弹痕的钢盔、磨亮的刺刀,以及支前独轮车零件、“支前模范”木章。这些实物交织出枪林弹雨的战场与军民同心的壮阔图景,无声诉说着胜利从来不是孤军奋战——战士冲锋背后,是千万群众的推车前行,“为人民服务”正是这血肉联系写就的答案。

图为冲锋号等文物图片 武学博 供图

淮海战役是解放战争中具有决定性意义的三大战役之一,蔡洼总前委会议则是淮海战役后期的关键节点。1948年12月17日,总前委在蔡洼杨台子召开会议,研究部署了围歼杜聿明集团、部队休整补充以及渡江作战初步设想等重大问题,为战役的最终胜利和后续革命进程奠定了重要基础。蔡洼旧址作为这一历史事件的直接见证者,保留了总前委会议室、作战室、领导人住处等珍贵遗存,2006年被列为全国重点文物保护单位,后逐步升级为红色教育基地,成为连接历史与当下的重要纽带,为后人缅怀历史、传承精神提供了珍贵载体。

图为红色教育基地墙面照片 武学博 供图

离开蔡洼时,夕阳为旧址的灰墙黛瓦镀上金光,石板路上的光影牵起历史与当下。参观者被油灯、钢盔、独轮车等实物牵动目光,这些不再是冰冷陈列,而是可触的历史温度,让人触摸到“听党指挥、依靠人民”的磅礴力量。

走出大门,志愿者回望那方院落——沉默的见证者,正传递着滚烫初心。“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的誓言,已成心底坐标。不同参观者的共鸣,让蔡洼的红色印记超越历史,化作精神土壤。淮海战役精神随脚步蔓延,融入担当、热忱与执着,在新时代续写坚守与奋进。(通讯员:武学博)

7月30日,淮北师范大学计算机科学与技术学院的实践团志愿者怀着崇敬的心情来到蔡洼红色教育基地大门前。对称的红色立柱式大门庄严肃穆,左侧立柱镌刻金色文字“蔡洼淮海战役总前委会议暨华东野战军指挥部旧址”,右侧立柱为“蔡洼淮海战役红色旅游景区”。黑色铁艺大门中央设有指示牌,门岗值班室静静伫立在左侧,周围绿树环绕,阳光透过树叶洒下斑驳光影,天空中白云悠悠,整个场景尽显红色教育基地的庄重与历史厚重感。

图为蔡洼红色教育基地大门 武学博 供图

在总前委会议室复原场景内,一张长方形木桌旁摆放着几把简易椅子,墙上悬挂的军事地图上,红色箭头标记着当年的作战路线,桌上的油灯、文件袋等实物,无声还原了1948年12月总前委成员在此召开会议的场景。“当时天气严寒,条件艰苦,但总前委成员们心系战场、通宵研讨,最终确定了围歼杜聿明集团的关键策略,为淮海战役的全面胜利奠定了坚实基础。”

图为淮海战役五位总前委成员 武学博 供图

在作战室内,各式文物静静陈列:褪色的铜质冲锋号,号嘴磨损处似残留着冲锋时的温度;锈迹斑斑的电报机旁,电报纸上“急令”“速援”字样隐约可见;还有带弹痕的钢盔、磨亮的刺刀,以及支前独轮车零件、“支前模范”木章。这些实物交织出枪林弹雨的战场与军民同心的壮阔图景,无声诉说着胜利从来不是孤军奋战——战士冲锋背后,是千万群众的推车前行,“为人民服务”正是这血肉联系写就的答案。

图为冲锋号等文物图片 武学博 供图

淮海战役是解放战争中具有决定性意义的三大战役之一,蔡洼总前委会议则是淮海战役后期的关键节点。1948年12月17日,总前委在蔡洼杨台子召开会议,研究部署了围歼杜聿明集团、部队休整补充以及渡江作战初步设想等重大问题,为战役的最终胜利和后续革命进程奠定了重要基础。蔡洼旧址作为这一历史事件的直接见证者,保留了总前委会议室、作战室、领导人住处等珍贵遗存,2006年被列为全国重点文物保护单位,后逐步升级为红色教育基地,成为连接历史与当下的重要纽带,为后人缅怀历史、传承精神提供了珍贵载体。

图为红色教育基地墙面照片 武学博 供图

离开蔡洼时,夕阳为旧址的灰墙黛瓦镀上金光,石板路上的光影牵起历史与当下。参观者被油灯、钢盔、独轮车等实物牵动目光,这些不再是冰冷陈列,而是可触的历史温度,让人触摸到“听党指挥、依靠人民”的磅礴力量。

走出大门,志愿者回望那方院落——沉默的见证者,正传递着滚烫初心。“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的誓言,已成心底坐标。不同参观者的共鸣,让蔡洼的红色印记超越历史,化作精神土壤。淮海战役精神随脚步蔓延,融入担当、热忱与执着,在新时代续写坚守与奋进。(通讯员:武学博)

三下乡推荐

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台