多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

暑期“三下乡” | 探访伯公凹旧事,点亮红色精神之灯——听风传梦(闽西)实践队赴永定伯公凹交通小站实践

- 发布时间:2025-08-05 阅读:

- 来源:听风传梦实践队

习近平总书记曾说:“许多革命先烈为了我们伟大的事业流血牺牲,闽西老区‘二十年红旗不倒’,一直到我们建立新中国,这里走出来千千万万共和国的将军、元勋、共和国的建设者、创业者,所以,我每次到这块红土地都怀着非常亲切的感情。”

为深入贯彻“铸牢中华民族共同体意识”重要精神,积极响应“百校同心八闽行”专项活动号召,2025年8月4日,厦门大学嘉庚学院听风传梦闽西实践队至龙岩动车站汇合后,前往福建省龙岩市永定区城郊镇实地探访闽西段中央红色交通线首站——伯公凹交通小站旧址,旨在通过实践探寻红色血脉,助力文化传承。

细雨如丝缠绕闽西群山,实践队沿着蜿蜒泥泞的盘山公路,在颠簸与雾气中抵达伯公凹。随着讲解员的讲述穿透雨幕,队员们驻足山坳处的伯公庙旧址前,感受暗夜行路的生死暗语。

在客家人心中,伯公是守护乡土的社神,庙中长明的油灯本是信仰的象征,却在烽火年代被赋予新的使命——它成了交通线上生死攸关的信号灯。若灯光熄灭,意味着敌情出现,交通员便立即带领干部撤回山林;若灯光如豆,则昭示“安全到家”。

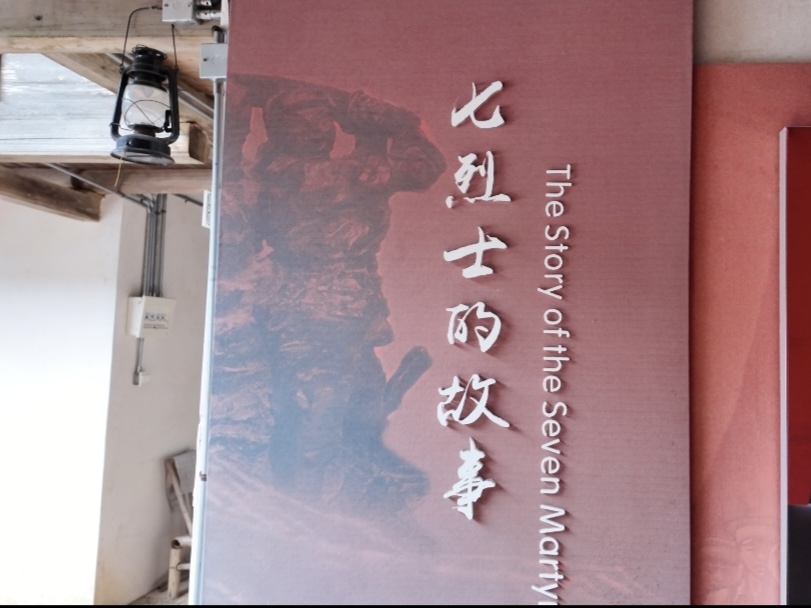

伯公凹交通小站曾承担白区进入苏区70%以上人员物资转运重任,累计护周恩来、叶剑英等200余位干部穿越封锁线。不足三十户的桃坑村中,邹氏家族十三位成员为革命献身,其中邹端仁等七烈士的事迹代代相传,他们对党的忠诚、誓死守护交通线的担当,深深地震撼着实践队队员。1931年,周恩来(当化名“少山”)途经伯公凹时,见邹家生活清苦,执意留下“三块银元”让他们买粮。邹家珍藏银元多年,最终无偿捐给了永定博物馆。这份深情厚谊,成为党群血肉相连的永恒见证。

带着伯公凹的泥土气息,实践队奔赴永定区博物馆——红四军司令部旧址(朱德旧居)。大厅内设有“红旗不倒之乡——红色永定对中国革命贡献专题展”,详细展示了中央红色交通线的设立和发展。玻璃展柜内,“密电文件、三块银元、煤油马灯”无声诉说着交通线上人民的智慧和必胜的信念。毛泽东曾深情比喻“交通线就像我们身上的血脉”,为闽粤赣苏区发展奠定了坚实的基础。

返程时,实践队在永定南门街街头与永定一中高三学生们、暑期回乡大学生及周围居民等进行访谈。社会重视学生群体对于中央红色交通线的学习了解,开展红色研学活动等使大部分当地学生对于中央红色交通线有初步了解,但不够深入;部分社会人士对中央红色交通线和伯公凹历史了解不多且渠道较少。这让队员们更坚定了传承红色文化的决心与宣传红色文化的意志。

当听风传梦实践队的旗帜在细雨中渐渐隐入山岚,实践队丈量的不仅是中央红色交通线的历史经纬,更是“血脉丰碑”的精神图谱。伯公凹的灯火已在年轻的心灵中点燃新的火种,青年的我们在守护与开拓中,让青春之光与信仰之灯同频共振,奋进之力便能为时代续航,在民族复兴的征程上,续写属于我们这代人的“同心答卷”。

细雨如丝缠绕闽西群山,实践队沿着蜿蜒泥泞的盘山公路,在颠簸与雾气中抵达伯公凹。随着讲解员的讲述穿透雨幕,队员们驻足山坳处的伯公庙旧址前,感受暗夜行路的生死暗语。

在客家人心中,伯公是守护乡土的社神,庙中长明的油灯本是信仰的象征,却在烽火年代被赋予新的使命——它成了交通线上生死攸关的信号灯。若灯光熄灭,意味着敌情出现,交通员便立即带领干部撤回山林;若灯光如豆,则昭示“安全到家”。

伯公凹交通小站曾承担白区进入苏区70%以上人员物资转运重任,累计护周恩来、叶剑英等200余位干部穿越封锁线。不足三十户的桃坑村中,邹氏家族十三位成员为革命献身,其中邹端仁等七烈士的事迹代代相传,他们对党的忠诚、誓死守护交通线的担当,深深地震撼着实践队队员。1931年,周恩来(当化名“少山”)途经伯公凹时,见邹家生活清苦,执意留下“三块银元”让他们买粮。邹家珍藏银元多年,最终无偿捐给了永定博物馆。这份深情厚谊,成为党群血肉相连的永恒见证。

带着伯公凹的泥土气息,实践队奔赴永定区博物馆——红四军司令部旧址(朱德旧居)。大厅内设有“红旗不倒之乡——红色永定对中国革命贡献专题展”,详细展示了中央红色交通线的设立和发展。玻璃展柜内,“密电文件、三块银元、煤油马灯”无声诉说着交通线上人民的智慧和必胜的信念。毛泽东曾深情比喻“交通线就像我们身上的血脉”,为闽粤赣苏区发展奠定了坚实的基础。

返程时,实践队在永定南门街街头与永定一中高三学生们、暑期回乡大学生及周围居民等进行访谈。社会重视学生群体对于中央红色交通线的学习了解,开展红色研学活动等使大部分当地学生对于中央红色交通线有初步了解,但不够深入;部分社会人士对中央红色交通线和伯公凹历史了解不多且渠道较少。这让队员们更坚定了传承红色文化的决心与宣传红色文化的意志。

当听风传梦实践队的旗帜在细雨中渐渐隐入山岚,实践队丈量的不仅是中央红色交通线的历史经纬,更是“血脉丰碑”的精神图谱。伯公凹的灯火已在年轻的心灵中点燃新的火种,青年的我们在守护与开拓中,让青春之光与信仰之灯同频共振,奋进之力便能为时代续航,在民族复兴的征程上,续写属于我们这代人的“同心答卷”。

三下乡推荐

- 山西应用科技学院信息工程学院“筑梦先锋”实践队:奔赴吕梁开展“青春助力农丰收,志愿倾情村暖

- 为深入践行“扎根大地了解国情民情”的实践要求,山西应用科技学院信息工程学院“万里青心”辅导员工作室“筑梦先锋”实践队响应

- 2025-08-05

- 青“睐”百千万| 社区传成长之光,实践筑童心之梦—薪火筑梦团2025三下乡纪实

- 为积极响应广东省全面推进“百千万工程”突击队行动的号召,广州南方学院会计学院薪火筑梦团怀揣着热忱与精心准备的课

- 2025-08-05

- 贵州理工学院--携3D打印技术进乡村点燃留守儿童科技梦想

- 2025年7月底,贵州理工学院材料与能源工程学院“3D未来筑梦团”走进贵阳市开阳县蒋家寨安置点,为留守儿童带来一场别开生面的科技

- 2025-08-05

- 泥土里长出的星星:乡村孩子的梦想启蒙课 ——青岛科技大学向日葵支教团“我的梦想”启蒙班会

- 2025-08-05

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台