多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

东农学子:青春逐光传薪火 双语架桥颂英魂——“英魂语驿”实践团深耕红色文化传播

- 发布时间:2025-08-05 阅读:

- 来源:东北农业大学“英魂语驿”社会实践团

暑期以来,由五名东北农业大学英语专业学生组成的“英魂语驿”社会实践团,以语言为媒介深耕红色文化传承,通过场馆溯源、校园宣讲、线上传播等多维实践,让红色故事跨越时空焕发新生命力,交出了一份扎实的青春答卷。

场馆寻踪:触摸历史肌理,打捞精神密码

团队首站走进东北烈士纪念馆,在肃穆氛围中梳理东北抗联历史脉络。成员们分散行动,速记杨靖宇、赵一曼等英雄事迹关键节点,用镜头记录家书、望远镜等展品细节。阳光透过窗棂洒在泛黄物件上,那些镌刻着抗争印记的文物,在青年们的注视下成为可触可感的历史见证。

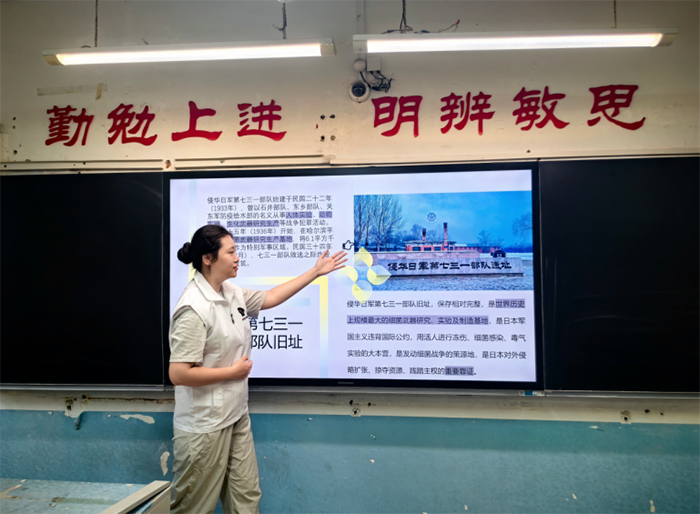

带着从场馆收集的史料,团队走进齐齐哈尔第五十一中学,开展四场面向高中生的专题宣讲。从抗联战士的冰原坚守,到南京大屠杀的伤痛记忆,再到七三一部队的罪证揭露,成员们结合一手素材生动讲述,同步解答学生关于历史背景与英雄精神的疑问。这场面对面的交流,让320余名学生直观感受红色文化力量,更激发了年轻一代对历史的思考。

暑期伊始,团队便将实践见闻整理成图文内容,在网络平台如实呈现场馆历史细节与深度思考。截至7月31日,全平台播放量突破27万次,互动量超9300条,“谢谢你们的分享”“一定要去现场看看”等留言,印证着传播的深远影响。

“语言不仅是工具,更是连接历史与当下、本土与世界的桥梁。”团队成员表示,未来将继续以双语之力,让红色记忆在更广阔的天地间传承不息。

三下乡推荐

- 东农学子:青春逐光传薪火 双语架桥颂英魂——“英魂语驿”实践团深耕红色文化传播

- 暑期以来,由五名东北农业大学英语专业学生组成的“英魂语驿”社会实践团,以语言为媒介深耕红色文化传承,通过场馆溯源、校园宣

- 2025-08-05

- 广东南华工商职业学院学前教育学院“童心同行 筑梦赤坎”突击队乡村支教为乡村教育注入活力

- 为积极响应国家乡村振兴战略、广东省“百县千镇万村高质量发展工程”部署,7月6日至7月18日,广东南华工商职业学院“童心同行 筑

- 2025-08-05

- 左手捧星光,右手抚青藤——潍坊学院青春力量赋能乡村振兴实践

- “护星计划”服务队聚焦乡村幼教与特殊儿童关爱,用专业学识与赤诚爱心点亮教育之光;“瓜由青年说”先锋团深耕农产品品牌化与三

- 2025-08-05

- 当俄罗斯青年邂逅金陵:一场“活”起来的中国文化课

- 2025年7月,江苏第二师范学院外国语学院“邂逅金陵·感知中国”国际学生夏令营志愿服务团,面向15名俄罗斯留学生开展暑期实践。活

- 2025-08-05

- 桂工化生学院学子:寻迹知青岁月,传承奋斗精神

- 2025年7月15日,桂林理工大学化学与生物工程学院“知行柳城,文脉薪传”中华文化传承团奔赴柳城,深入柳城知青城景区,开启了一场

- 2025-08-05

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台