多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

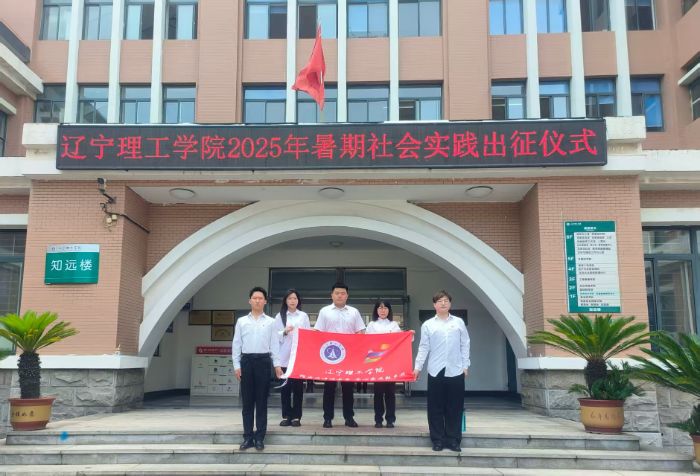

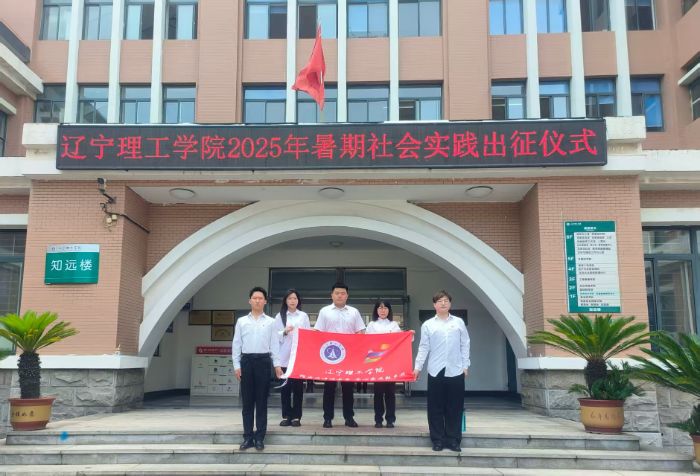

指尖非遗传古音,赤心实业致乡兴——辽宁理工学院文化传媒学院实践团暑期“三下乡”活动纪实

- 发布时间:2025-08-03 阅读:

- 来源:辽宁理工学院 息灏

在乡村振兴战略的宏大叙事中,文化传承与产业发展的双重变奏正谱写着时代新篇。近日,辽宁理工学院文化传媒学院“传遗兴农”实践团积极投身“三下乡”活动,深入探寻非遗剪纸的独特魅力,以实际行动助力乡村文化振兴与产业发展,奏响了一曲“指尖非遗传古音,赤心实业致乡兴”的动人乐章。

医巫闾山满族剪纸:文化底蕴铺就产业基石 实践团首站走进锦州市非物质文化遗产传承基地,国家级非遗“医巫闾山满族剪纸”的产业化潜力成为调研核心。展厅内,承载满族历史与民俗的剪纸作品不仅是文化符号,更被当地探索转化为文旅商品——兼具收藏价值与实用功能的剪纸装饰画、文创伴手礼等衍生品,已通过景区合作、线上平台实现初步营收。

实践团首站走进锦州市非物质文化遗产传承基地,国家级非遗“医巫闾山满族剪纸”的产业化潜力成为调研核心。展厅内,承载满族历史与民俗的剪纸作品不仅是文化符号,更被当地探索转化为文旅商品——兼具收藏价值与实用功能的剪纸装饰画、文创伴手礼等衍生品,已通过景区合作、线上平台实现初步营收。

队员们在与传承人交流中了解到,依托非遗品牌效应,当地已培育出10余家小型剪纸工坊,年均带动周边农户增收3-5万元。“传统纹样不能只挂在墙上,要变成能换钱的‘活资产’”传承人一句话点出文化与经济的结合点,让队员们深刻认识到:非遗的“古音”若想持续传响,必须先夯实产业“经济基础”。

阜城剪纸博物馆艺术展:古艺新辉,镌刻历史记忆

当“传遗兴农”实践团的脚步踏入阜城博物馆,一场与冀派剪纸跨越时空的对话就此开启。历经200多年时光淬炼的阜城剪纸,2016年被列入省级非物质文化遗产代表性项目名录,以刀锋流转的匠心诠释非遗的隽永魅力。步入展区,早期冀派剪纸作品静静陈列,似在低语着这门古老技艺的起源。那时的剪纸,多以简单的民间窗花形式存在,线条虽略显稚嫩,却带着民间艺人最质朴的情感。一幅幅“连年有余”的剪纸,鱼儿在简单的线条勾勒下栩栩如生,旁边的莲花摇曳生姿,寄托着人们对生活富足、年年有余的美好期盼;这些作品虽无华丽的色彩堆砌,却以简洁明快的风格,展现出民间艺术的原始魅力,让我们得以窥见冀派剪纸在萌芽时期的质朴与纯真。在阜城剪纸博物馆,队员们被陈列的剪纸作品所震撼,《万里雄风》《鸿运当头》《锦上添花》等作品,色彩明丽、层次丰富,将自然与人文之美展现得淋漓尽致。

当“传遗兴农”实践团的脚步踏入阜城博物馆,一场与冀派剪纸跨越时空的对话就此开启。历经200多年时光淬炼的阜城剪纸,2016年被列入省级非物质文化遗产代表性项目名录,以刀锋流转的匠心诠释非遗的隽永魅力。步入展区,早期冀派剪纸作品静静陈列,似在低语着这门古老技艺的起源。那时的剪纸,多以简单的民间窗花形式存在,线条虽略显稚嫩,却带着民间艺人最质朴的情感。一幅幅“连年有余”的剪纸,鱼儿在简单的线条勾勒下栩栩如生,旁边的莲花摇曳生姿,寄托着人们对生活富足、年年有余的美好期盼;这些作品虽无华丽的色彩堆砌,却以简洁明快的风格,展现出民间艺术的原始魅力,让我们得以窥见冀派剪纸在萌芽时期的质朴与纯真。在阜城剪纸博物馆,队员们被陈列的剪纸作品所震撼,《万里雄风》《鸿运当头》《锦上添花》等作品,色彩明丽、层次丰富,将自然与人文之美展现得淋漓尽致。

冀派剪纸:创新领航,活力焕发

随后,实践团奔赴阜城县陈集村,继续探索剪纸的技艺奥秘。在陈集村,实践团见到了剪纸艺人王永涛。他介绍,阜城剪纸已有200多年历史,虽面临传统技法在市场化时代落伍的挑战,但通过紧跟时代步伐,在技法、材质、内容、营销上不断创新,实现了长盛不衰。从传统剪刀剪到雕刻、组合手法运用,技法不断改进,作品题材广泛、形神兼备。同时,剪纸艺人借助网络拓展市场,如今村里90%以上的剪纸生意通过网络完成。王永涛组建的团队专门服务网络订单,生产效率大幅提升。村党支部书记王永福还透露,村南边的剪纸产业基地即将升级改造,采用前店后厂模式,实现规模化生产。团队成员来到剪纸艺人王永涛的工作室,一起学习雕刻技艺,完成一幅幅手工艺品。

随后,实践团奔赴阜城县陈集村,继续探索剪纸的技艺奥秘。在陈集村,实践团见到了剪纸艺人王永涛。他介绍,阜城剪纸已有200多年历史,虽面临传统技法在市场化时代落伍的挑战,但通过紧跟时代步伐,在技法、材质、内容、营销上不断创新,实现了长盛不衰。从传统剪刀剪到雕刻、组合手法运用,技法不断改进,作品题材广泛、形神兼备。同时,剪纸艺人借助网络拓展市场,如今村里90%以上的剪纸生意通过网络完成。王永涛组建的团队专门服务网络订单,生产效率大幅提升。村党支部书记王永福还透露,村南边的剪纸产业基地即将升级改造,采用前店后厂模式,实现规模化生产。团队成员来到剪纸艺人王永涛的工作室,一起学习雕刻技艺,完成一幅幅手工艺品。

剪纸工厂:实业筑基,乡兴可期

实践团最后一站来到阜城县衡盛剪纸有限公司,这里机器轰鸣,工人们正有条不紊地进行剪纸制作、装裱等工作。工厂负责人介绍,通过整合资源、引入先进设备,实现了剪纸生产的标准化和规模化,提高了生产效率和产品质量。同时,工厂注重品牌建设,积极开拓国内外市场,让阜城剪纸走向更广阔的舞台。如今,阜城县开发的剪纸摆台、剪纸画框、剪纸伴手礼等定制产品市场规模逐步扩大。目前,全县剪纸从业人员1万余人,产品不仅畅销北京、天津、黑龙江等地,还远销新加坡、韩国等28个国家和地区。队员们在参与工厂劳动中深刻感受到,实业发展是乡村振兴的重要支撑,只有将传统文化与现代产业相结合,才能实现乡村经济的可持续发展。

实践团最后一站来到阜城县衡盛剪纸有限公司,这里机器轰鸣,工人们正有条不紊地进行剪纸制作、装裱等工作。工厂负责人介绍,通过整合资源、引入先进设备,实现了剪纸生产的标准化和规模化,提高了生产效率和产品质量。同时,工厂注重品牌建设,积极开拓国内外市场,让阜城剪纸走向更广阔的舞台。如今,阜城县开发的剪纸摆台、剪纸画框、剪纸伴手礼等定制产品市场规模逐步扩大。目前,全县剪纸从业人员1万余人,产品不仅畅销北京、天津、黑龙江等地,还远销新加坡、韩国等28个国家和地区。队员们在参与工厂劳动中深刻感受到,实业发展是乡村振兴的重要支撑,只有将传统文化与现代产业相结合,才能实现乡村经济的可持续发展。

此次“三下乡”活动,辽宁理工学院文化传媒学院“传遗兴农”实践团在非遗传承中汲取力量,在实业发展中探寻路径。他们以赤诚之心,为乡村文化振兴与产业发展贡献青春智慧,让非遗古音在新时代焕发出新的生机与活力,助力乡村走向繁荣兴盛的未来。

此次“三下乡”活动,辽宁理工学院文化传媒学院“传遗兴农”实践团在非遗传承中汲取力量,在实业发展中探寻路径。他们以赤诚之心,为乡村文化振兴与产业发展贡献青春智慧,让非遗古音在新时代焕发出新的生机与活力,助力乡村走向繁荣兴盛的未来。

医巫闾山满族剪纸:文化底蕴铺就产业基石

队员们在与传承人交流中了解到,依托非遗品牌效应,当地已培育出10余家小型剪纸工坊,年均带动周边农户增收3-5万元。“传统纹样不能只挂在墙上,要变成能换钱的‘活资产’”传承人一句话点出文化与经济的结合点,让队员们深刻认识到:非遗的“古音”若想持续传响,必须先夯实产业“经济基础”。

阜城剪纸博物馆艺术展:古艺新辉,镌刻历史记忆

冀派剪纸:创新领航,活力焕发

剪纸工厂:实业筑基,乡兴可期

三下乡推荐

- 南京财经大学红山学院|乐启财智,益童成长——点亮乡村儿童七彩一“夏”

- 7月10日-18日,会计学院“童向阳,红满山”新禾暑期社会实践小分队来到南京市高淳区双游村党群服务中心

- 2025-08-03

- 青春力量下沉基层 传千韵文化根脉

- 在党的乡村振兴战略指引下,“乌撒千韵寻迹队”中华文脉传承团赴威宁开展了为期七天的“三下乡”文化传承活动。

- 2025-08-03

- 行走的思政课|探访 “青年入乡” 的中国式现代化创新实践:马克思主义学院实践团赴浙江省暑期调

- 7月1日至10日,兰州大学马克思主义学院青年实践团奔赴浙江省多地,开展了以“乡村振兴调研”和“发展成就观察”为主题的深度调研

- 2025-08-03

- 淮北博物馆之行:深耕红土,传承精神铸新篇

- 7月23日,淮师学子参观淮北市博物馆,感悟运河文明与抗倭精神,以青春担当接力先辈精神,续写时代华章。

- 2025-08-03

- 指尖非遗传古音,赤心实业致乡兴——辽宁理工学院文化传媒学院实践团暑期“三下乡”活动纪实

- 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,学习宣传贯彻习近平文化思想和关

- 2025-08-03

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台