多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

滁州学院学子用青春浇灌热土助力乡村建设

发布时间:2025-07-28 阅读: 一键复制网址

7月4日至7月24日,滁州学院文学与传媒学院“青春与热土小队”赴阜阳市颍东区板桥村开展为期20天的暑期社会实践,为乡镇政府注入新生代青春力量。团队成员为基层百姓答疑解惑、提供帮助,通过参与调解、整理信息、解读政策等方式,与乡亲们共同融入乡村振兴的广阔诗行,用青春的脚步丈量祖国大地的厚重。

乡政府办事大厅的灯光伴着晨光准时亮起,这是我“三下乡”社会实践的起点:在乡政府办事大厅开启为期二十天的实习旅程。年轻大学生佩戴着工作牌,指尖拂过崭新表格,目光专注地整理起桌面资料,准备迎接即将到来的办事群众。办事大厅的每一个工位,都是观察乡土中国的显微镜。我协助办理医保社保手续、整理防返贫监测资料,从密密麻麻的表格里读懂村干部“户户清”的坚守。

团队成员帮助查询社保情况(大厅同事摄)

实习期过半,喂养牲畜成为最生动的劳动课。谷粒撒向地面,扑棱棱飞起的鸡群惊得同学连连后退;在弥漫着青草与牲畜气息的羊圈里,小队成员和村民一起弓着腰搅拌饲料,沾着草屑的衣角在牲畜栏前闪动,青春与乡土在饲料槽边完成无声对话。

团队成员帮助村民喂养牲畜(农户摄)

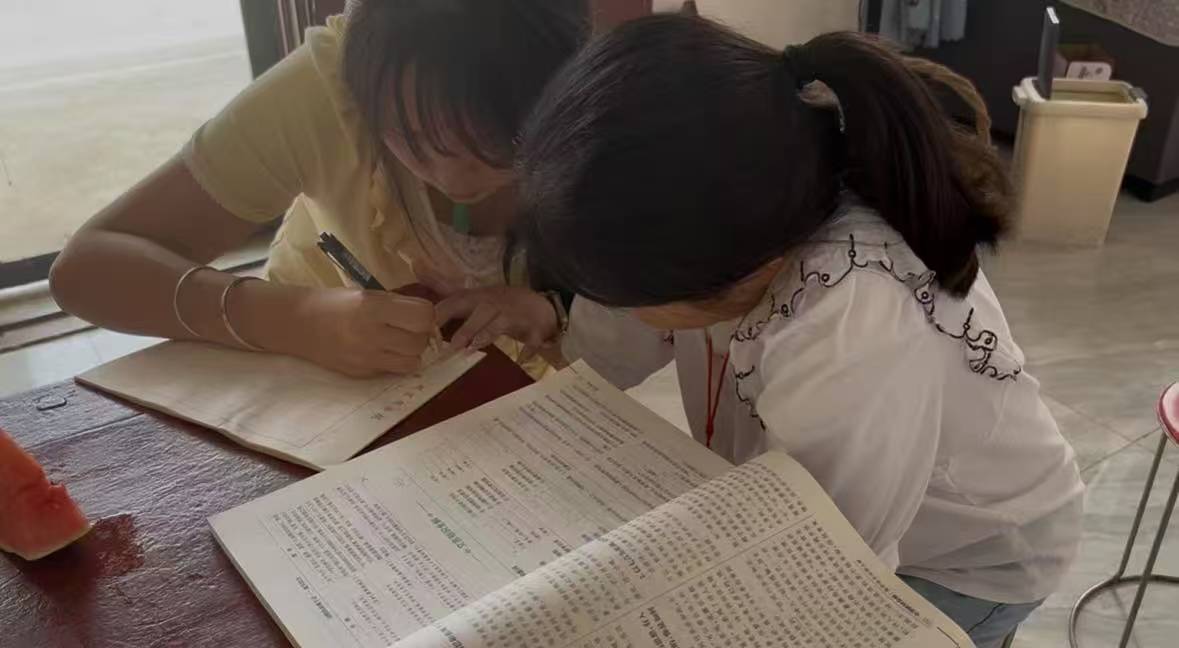

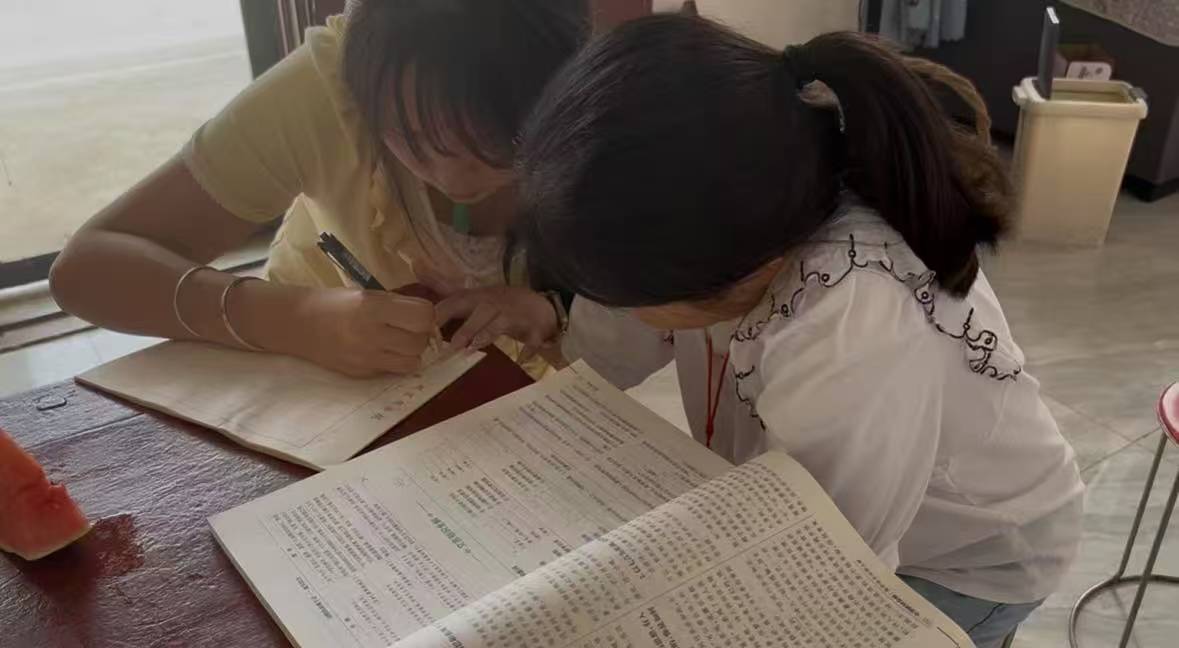

下班后的小队成员变身补习老师,卷帘门半掩,日光灯下铺开两份作业。团队成员张晨茜分享到:“我握着二年级儿童小煦的手纠正握笔姿势时,孩子忽然仰头问:‘老师,你是不是在大城市上学呀?我听说大城市有许多书法补课班,那里的老师也和你写字一样好看吗?’我告诉她要加油,不用去补习班也可以写出工整俊丽的字。看着他们好好学习就会特别欣慰,很多瞬间都是我们师范生毕生追求的。”窗外传来刹车声,下田归来的家长望着孩子微笑。

志愿者为儿童辅导功课(小煦奶奶摄)

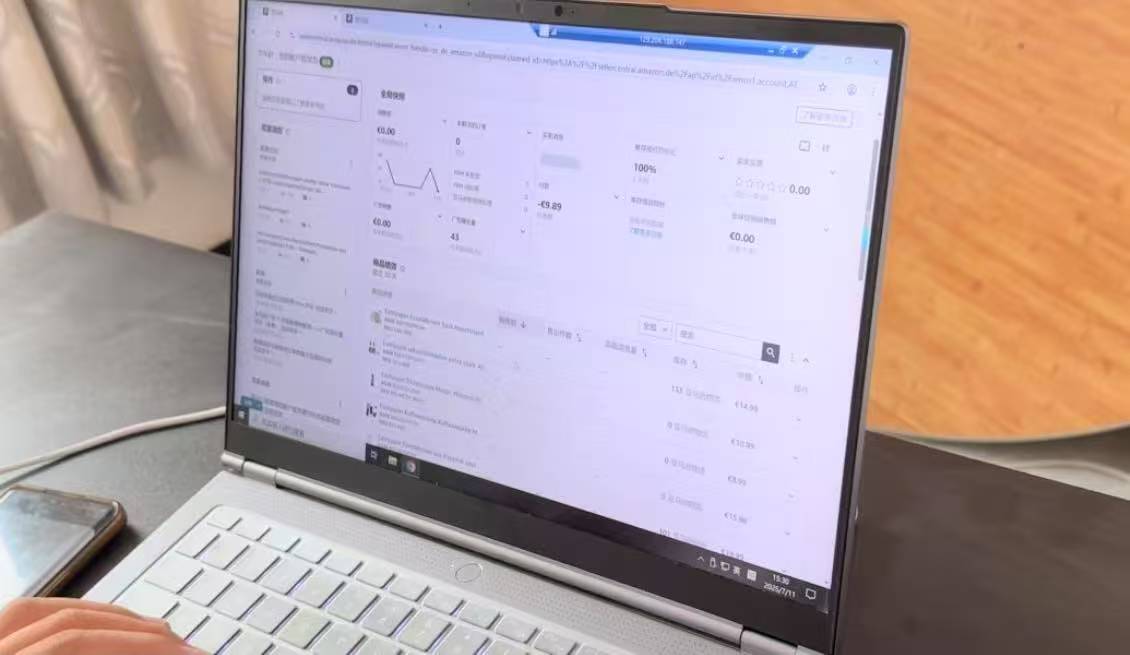

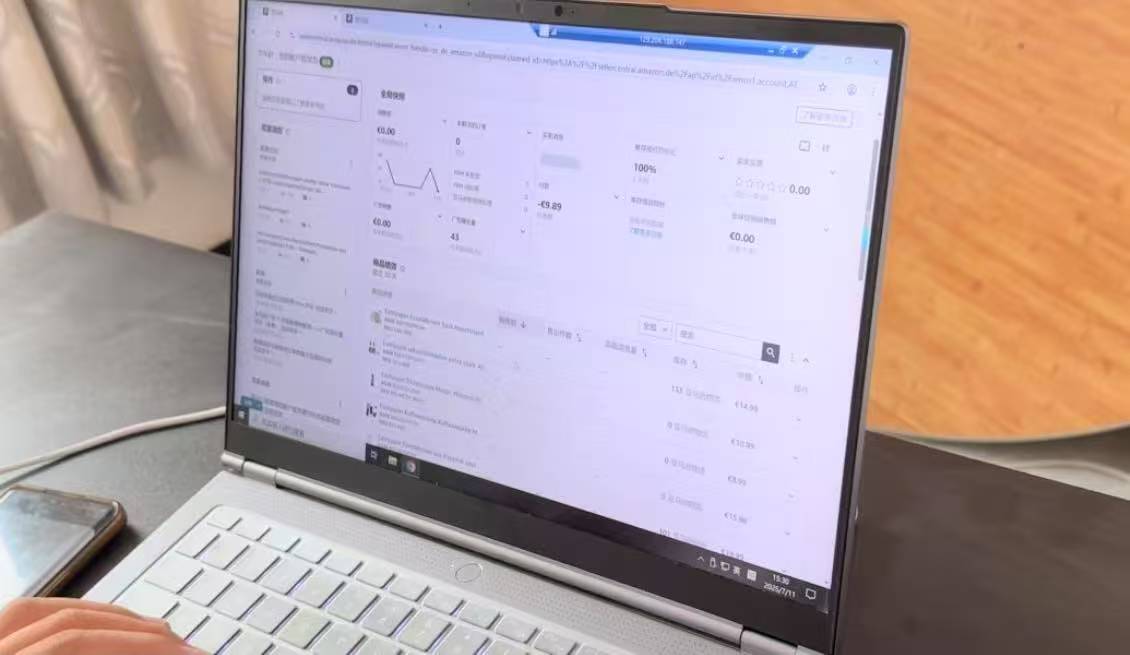

傍晚的夕阳浸透村庄,团队成员的工作又开启了新的篇章,穿上红马甲深入阡陌小道,搀扶走路蹒跚的老人、坐在桌边和村民共叙家常、前往创业基地,看回村的大学生如何玩转电商。

咨询电商创业的毕业学长(张晨茜摄)

年轻的手指既能熟练操作智能办事系统,又能灵巧剥开大地的馈赠;倾听村民闲谈的耳朵,也能捕捉电商订单的提示音——这便是乡村振兴最生动的图景。办事大厅的智能终端映着青春的脸庞,那上面既有扫码认证时的专注,也有在玉米堆里笑闹时沾上的草屑。这些穿梭在政策文件与灶台炕沿之间的经历,终将在广袤乡野间写下属于这个时代的青春注脚。

当车辆驶过金黄的稻田,办事大厅的玻璃窗在阳光下闪烁,一张张亲切的笑脸出现在眼前,服务民生与振兴乡村的边界已然消融。在基层跳动的青春,终将在广袤乡土间敲响新时代的回音。

临走时和村民合照(大厅同事摄)

作者:张晨茜

乡政府办事大厅的灯光伴着晨光准时亮起,这是我“三下乡”社会实践的起点:在乡政府办事大厅开启为期二十天的实习旅程。年轻大学生佩戴着工作牌,指尖拂过崭新表格,目光专注地整理起桌面资料,准备迎接即将到来的办事群众。办事大厅的每一个工位,都是观察乡土中国的显微镜。我协助办理医保社保手续、整理防返贫监测资料,从密密麻麻的表格里读懂村干部“户户清”的坚守。

团队成员帮助查询社保情况(大厅同事摄)

实习期过半,喂养牲畜成为最生动的劳动课。谷粒撒向地面,扑棱棱飞起的鸡群惊得同学连连后退;在弥漫着青草与牲畜气息的羊圈里,小队成员和村民一起弓着腰搅拌饲料,沾着草屑的衣角在牲畜栏前闪动,青春与乡土在饲料槽边完成无声对话。

团队成员帮助村民喂养牲畜(农户摄)

下班后的小队成员变身补习老师,卷帘门半掩,日光灯下铺开两份作业。团队成员张晨茜分享到:“我握着二年级儿童小煦的手纠正握笔姿势时,孩子忽然仰头问:‘老师,你是不是在大城市上学呀?我听说大城市有许多书法补课班,那里的老师也和你写字一样好看吗?’我告诉她要加油,不用去补习班也可以写出工整俊丽的字。看着他们好好学习就会特别欣慰,很多瞬间都是我们师范生毕生追求的。”窗外传来刹车声,下田归来的家长望着孩子微笑。

志愿者为儿童辅导功课(小煦奶奶摄)

傍晚的夕阳浸透村庄,团队成员的工作又开启了新的篇章,穿上红马甲深入阡陌小道,搀扶走路蹒跚的老人、坐在桌边和村民共叙家常、前往创业基地,看回村的大学生如何玩转电商。

咨询电商创业的毕业学长(张晨茜摄)

年轻的手指既能熟练操作智能办事系统,又能灵巧剥开大地的馈赠;倾听村民闲谈的耳朵,也能捕捉电商订单的提示音——这便是乡村振兴最生动的图景。办事大厅的智能终端映着青春的脸庞,那上面既有扫码认证时的专注,也有在玉米堆里笑闹时沾上的草屑。这些穿梭在政策文件与灶台炕沿之间的经历,终将在广袤乡野间写下属于这个时代的青春注脚。

当车辆驶过金黄的稻田,办事大厅的玻璃窗在阳光下闪烁,一张张亲切的笑脸出现在眼前,服务民生与振兴乡村的边界已然消融。在基层跳动的青春,终将在广袤乡土间敲响新时代的回音。

临走时和村民合照(大厅同事摄)

作者:张晨茜

作者:张晨茜 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 湘江北去窑烟袅,青春执笔绘新窑

- 湘水汤汤,窑烟袅袅。当夏日的清风拂过铜官古镇斑驳的墙垣,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院“窑”遥领先实践团的年轻身影

- 2025-07-28

- 滁州学院学子三下乡:探寻宣纸宣笔非遗魅力,让千年文脉“活”起来

- 滁州学院暑期三下乡实践团队围绕“檀毫书岁月 素手护非遗——宣纸宣笔守艺行”主题,开展宣纸宣笔文化探索实践活动。团队先后走进

- 2025-07-28

- 萌芽送安全知识进校园 学子筑生命防线护成长

- 2025-07-28

- 南宁理工学院:实践队赴武鸣区开展非遗传承与推普实践活动

- 南宁理工学院“锦遇新世代”非遗创新实践队于7月3日深入南宁市武鸣区,开展了以“推广普通话,传承非遗文化”为主题的实践活动。

- 2025-07-28

- 哈尔滨铁道职业技术学院 城轨分院暑期三下乡活动

- 哈尔滨铁道职业技术学院 城轨分院暑期三下乡活动

- 2025-07-28

- 青春在华坪绽放 ——南航学子暑期支教书写青春逐梦新篇章

- 为更广泛传播中华优秀传统文化,回应家长暑期托管需求,南京航空航天大学“青益行·星火拾遗”社会实践团队奔赴丽江市华坪县荣将

- 2025-07-28

- 合工大学子探非遗:千年技艺焕新颜,青春赋能传匠心

- 7月6日至9日,合肥工业大学食品科学与工程学院暑期实践团队前往淮南市寿县,开展传统食品工艺现代化创新调研。团队走访了春申府食

- 2025-07-28

- 趣味推普进乡村 墨香笑语传文明

- 7月21日,玉溪师范学院“四只耳朵”青年推普团走进云南文山马关县金厂镇集市,开展“推普小驿站”活动。通过绕口令、药材名称互动

- 2025-07-28

-

大学生三下乡投稿平台