多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

以青春之力践担当 以赤子之心筑国梦 ——高校学子扎根基层践行红十字精神彰显时代青年使命

发布时间:2025-07-25 阅读: 一键复制网址

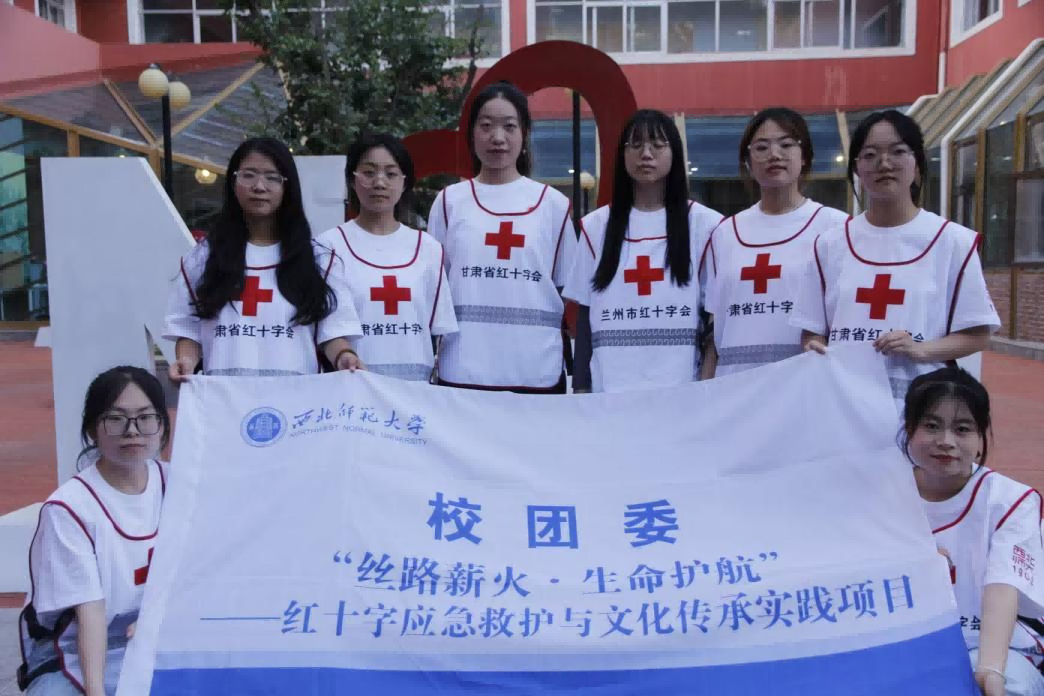

青年兴则国家兴,青年强则国家强。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,当代青年的使命担当不仅体现在书本知识的积累中,更彰显于扎根基层、服务社会的实践里。近日,由9名跨专业高校学子组成的实践团队,在兰州多民族社区开展的暑期社会实践项目,将红十字“三救三献”核心业务与青年社会实践深度融合,用专业所长回应社会需求,以青春行动诠释“强国有我”的铮铮誓言,生动演绎了“个人梦想融入民族复兴梦想”的成长之路。

以专业为笔:在实践课堂中书写青春答卷

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”实践团队成员来自化学、地理、思想政治教育等多个专业,他们带着课本知识走进社区,却在服务过程中深刻体会到“学然后知不足,教然后知困”的真谛,更在红十字“三救三献”知识的传播中完成了从“学习者”到“践行者”的蜕变。

化学专业学生将实验室的严谨带入急救教学,用沙画演示血液凝固原理时,同步讲解止血包扎的操作要点,让抽象的化学知识成为理解急救技能的“钥匙”;地理专业学生以兰州黄河地貌为课堂,在“沙漠寻宝地理挑战”活动中,既教会孩子们识别地形特征,又融入“野外受伤应急处理”知识,实现了学科教育与安全守护的有机融合;思想政治教育专业学生为设计“民族团结+红十字精神”课程,走访社区11个民族的长者,将各民族互助故事与“三救”理念结合,让“人道、博爱、奉献”精神在文化交融中更具感染力。

为了让“三献”知识真正走进多民族家庭,团队创新采用“文化隐喻教学法”:用“黄河水车周而复始”阐释无偿献血的生命循环,以“丝路驼队接力前行”比喻造血干细胞捐献的生命传递,使原本因文化差异难以理解的概念,成为各族群众能感知、能认同的生动表达。这个过程中,学生们不仅要钻研医学知识,更要深入学习民族习俗——一位志愿者为了准确翻译“造血干细胞”的东乡语表达,先后请教3位民族学者,最终找到既符合医学定义又贴合民族文化的表述,这种“打破砂锅问到底”的较真,正是青年担当的鲜活注脚。

以担当为墨:在服务奉献中诠释青年责任

“青年要把小我融入大我,把个人奋斗融入国家发展大局。”实践团队的1200余小时志愿服务,不仅是时间的累积,更是青年对社会需求的精准回应,对国家战略的自觉践行。

针对社区“83%留守儿童未接受安全培训”“急救技能掌握率不足15%”的痛点,团队成员利用专业所长开发“急救技能闯关”课程:设计“心肺复苏模拟游戏”,让孩子们在玩偶身上练习按压动作;编排“止血包扎手势舞”,将枯燥的步骤转化为记忆深刻的动作——这些创新背后,是志愿者们连续7个夜晚的头脑风暴,是为了找到最适合儿童认知的教学方法,反复修改13版教案的坚持。当看到曾经连“伤口要清洗”都不知道的孩子,能准确说出“止血三步法”时,一名志愿者在日记中写道:“我们教的是急救技能,守护的是生命未来,这比任何考试分数都有意义。”

以理想为魂:在小我大我中锚定人生坐标

项目的深层价值在于它清晰展现了当代青年成长的正确路径——将个人专业成长与国家需求同频,将青春梦想与民族复兴共振。这种成长,呼应了《中长期青年发展规划(2016-2025年)》中“增强青年社会责任感”的要求,更诠释了“强国有我”的时代内涵。

团队成员在传播红十字知识的过程中,完成了从“课本知识学习者”到“国家政策践行者”的转变。一位准备考研的学生将“民族地区急救资源配置”作为研究方向,正如实践团队长所说:“实践让我明白,学术研究不该关在象牙塔,而要扎根土地里。”这种转变,正是高校“三全育人”综合改革希望达成的育人成效——让学生在实践中找到专业价值与社会需求的结合点。

兰州作为丝绸之路经济带的重要节点,多民族聚居的社区是“铸牢中华民族共同体意识”的前沿阵地。青年志愿者们用专业服务打破隔阂,用红十字精神凝聚共识,这种“润物细无声”的实践,正是对“民族团结进步事业”的青春助力,彰显了新时代青年在国家治理中的“毛细血管”作用。

“青年者,国家之魂。”“知行育梦”实践团用行动证明:当代青年有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。他们在红十字“三救三献”精神的践行中,既守护了生命安全,又传递了人间大爱;既实现了专业成长,又锚定了人生方向。这种“把论文写在祖国大地上”的实践,这种“将个人梦想融入中国梦”的追求,正是新时代青年应有的模样,更应成为激励广大青年担当作为的生动范本——以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为国家发展添砖加瓦。

以专业为笔:在实践课堂中书写青春答卷

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”实践团队成员来自化学、地理、思想政治教育等多个专业,他们带着课本知识走进社区,却在服务过程中深刻体会到“学然后知不足,教然后知困”的真谛,更在红十字“三救三献”知识的传播中完成了从“学习者”到“践行者”的蜕变。

化学专业学生将实验室的严谨带入急救教学,用沙画演示血液凝固原理时,同步讲解止血包扎的操作要点,让抽象的化学知识成为理解急救技能的“钥匙”;地理专业学生以兰州黄河地貌为课堂,在“沙漠寻宝地理挑战”活动中,既教会孩子们识别地形特征,又融入“野外受伤应急处理”知识,实现了学科教育与安全守护的有机融合;思想政治教育专业学生为设计“民族团结+红十字精神”课程,走访社区11个民族的长者,将各民族互助故事与“三救”理念结合,让“人道、博爱、奉献”精神在文化交融中更具感染力。

为了让“三献”知识真正走进多民族家庭,团队创新采用“文化隐喻教学法”:用“黄河水车周而复始”阐释无偿献血的生命循环,以“丝路驼队接力前行”比喻造血干细胞捐献的生命传递,使原本因文化差异难以理解的概念,成为各族群众能感知、能认同的生动表达。这个过程中,学生们不仅要钻研医学知识,更要深入学习民族习俗——一位志愿者为了准确翻译“造血干细胞”的东乡语表达,先后请教3位民族学者,最终找到既符合医学定义又贴合民族文化的表述,这种“打破砂锅问到底”的较真,正是青年担当的鲜活注脚。

以担当为墨:在服务奉献中诠释青年责任

“青年要把小我融入大我,把个人奋斗融入国家发展大局。”实践团队的1200余小时志愿服务,不仅是时间的累积,更是青年对社会需求的精准回应,对国家战略的自觉践行。

针对社区“83%留守儿童未接受安全培训”“急救技能掌握率不足15%”的痛点,团队成员利用专业所长开发“急救技能闯关”课程:设计“心肺复苏模拟游戏”,让孩子们在玩偶身上练习按压动作;编排“止血包扎手势舞”,将枯燥的步骤转化为记忆深刻的动作——这些创新背后,是志愿者们连续7个夜晚的头脑风暴,是为了找到最适合儿童认知的教学方法,反复修改13版教案的坚持。当看到曾经连“伤口要清洗”都不知道的孩子,能准确说出“止血三步法”时,一名志愿者在日记中写道:“我们教的是急救技能,守护的是生命未来,这比任何考试分数都有意义。”

以理想为魂:在小我大我中锚定人生坐标

项目的深层价值在于它清晰展现了当代青年成长的正确路径——将个人专业成长与国家需求同频,将青春梦想与民族复兴共振。这种成长,呼应了《中长期青年发展规划(2016-2025年)》中“增强青年社会责任感”的要求,更诠释了“强国有我”的时代内涵。

团队成员在传播红十字知识的过程中,完成了从“课本知识学习者”到“国家政策践行者”的转变。一位准备考研的学生将“民族地区急救资源配置”作为研究方向,正如实践团队长所说:“实践让我明白,学术研究不该关在象牙塔,而要扎根土地里。”这种转变,正是高校“三全育人”综合改革希望达成的育人成效——让学生在实践中找到专业价值与社会需求的结合点。

兰州作为丝绸之路经济带的重要节点,多民族聚居的社区是“铸牢中华民族共同体意识”的前沿阵地。青年志愿者们用专业服务打破隔阂,用红十字精神凝聚共识,这种“润物细无声”的实践,正是对“民族团结进步事业”的青春助力,彰显了新时代青年在国家治理中的“毛细血管”作用。

“青年者,国家之魂。”“知行育梦”实践团用行动证明:当代青年有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。他们在红十字“三救三献”精神的践行中,既守护了生命安全,又传递了人间大爱;既实现了专业成长,又锚定了人生方向。这种“把论文写在祖国大地上”的实践,这种“将个人梦想融入中国梦”的追求,正是新时代青年应有的模样,更应成为激励广大青年担当作为的生动范本——以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为国家发展添砖加瓦。

作者:梁雨琪 来源:西北师范大学

扫一扫 分享悦读

- 以青春之力践担当 以赤子之心筑国梦 ——高校学子扎根基层践行红十字精神彰显时代青年使命

- 由9名跨专业高校学子组成的实践团队,在兰州多民族社区开展的暑期社会实践项目,将红十字“三救三献”核心业务与青年社会实践深度

- 2025-07-25

- “爱沁童声 智拓星河”童心同行支教团暑期三下乡小课堂启动仪式

- 2025-07-25

- 追寻红色足迹,探访古韵村落:“向阳筑梦”实践队于汪墩乡红色、古色振兴之实践纪实

- 2025年7月4日至5日,九江职业大学青年志愿者协会“向阳筑梦”暑期社会实践服务队走进江西省九江市都昌县汪敦乡后垅村、茅垅村

- 2025-07-25

- 安徽中医药大学杏林本草青年实践团暑期三下乡,探寻乡村振兴新路径

- 2025-07-25

- 社区普法 助力法治引擎

- 7月15日-7月19日,“振兴乡村”实践团走进了山东省淄博市张店区南定镇山泉社区,与社区工作人员一同开展了一场别开生面的普法宣传

- 2025-07-25

- 三乡下丨陕西服装工程学院助力乡村环保,共绘绿色新画卷

- 为了响应国家关于大学生参与社会实践的号召,陕西服装工程学院的学生利用今年暑假的时间,深入社区参与了一系列丰富多彩的实践活

- 2025-07-25

- 高校实践赋能教育均衡西北师大知行育梦社会实践团温暖护航民族社区情少年成长

- 西北师范大学“知行育梦”实践团于2025年7月12日在甘肃省兰州市七里河区上西园社区正式启动的暑期实践活动,正是对这一理念的生动

- 2025-07-25

- 打通生命守护最后一公里西北师大携手省红十字会书写民族团结新答卷

- 2025年7月,西北师范大学“知行育梦”社会实践团联合甘肃省红十字会在兰州七里河区上西园社区交出一份破解难题的答卷.

- 2025-07-25

-

大学生三下乡投稿平台