广州城市理工学院 Young 实践团开展“塑说岭南”传统泥塑技艺专题研学

岭南泥塑,方寸之间承载千年匠心。从民间庙宇的彩塑神像到屋檐瓦脊的陶塑装饰,泥土在匠人手中被赋予生命与灵魂。为深化青年群体对岭南传统工艺的认知,7月19日上午,广州城市理工学院马克思主义学院Young实践团应邀参加花都区博物馆在资政大夫祠举行的“塑说岭南”传统泥塑技艺专题研学,受到博物馆工作人员的热情欢迎。

理论研习:解密古建泥塑文化内涵

讲解员引导Young实践团参观资政大夫祠(郑玮祎 摄)

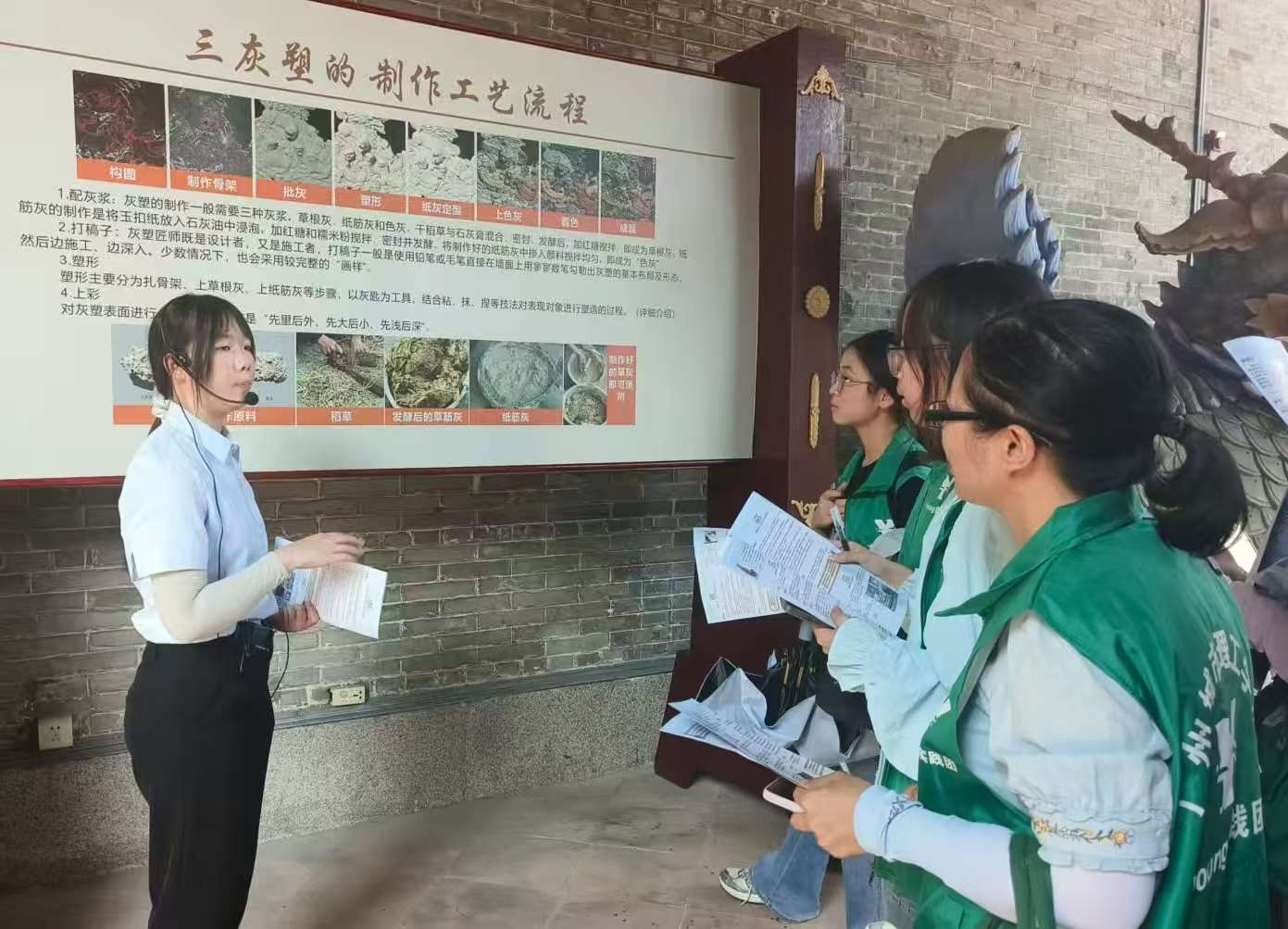

讲解员向Young实践团师生介绍灰塑工艺流程(郑玮祎摄)

“老师,同学们,大家好!欢迎大家来到资政大夫祠。”讲解员引导Young实践团参观资政大夫祠,重点讲解了建筑中泥塑装饰的文化内涵。在讲解员的娓娓道来中,Young实践团漫步于青砖黛瓦间,领略了这座百年古建的砖雕、石雕、木雕和壁画之美,鉴赏人物、花鸟、鱼藻走兽等屋脊灰塑纹饰工艺,解读陶塑瓦脊中花卉、走兽等元素的文化内涵,近距离观察悬刻“圣旨”“恩荣”的如意斗拱等,细细品读这本鲜活的“历史课本”,解锁其文化密码。

尤其是牌坊两侧的抱鼓石引起了Young实践团师生们的浓厚兴趣。在认真聆听讲解后,郑玮祎同学表示,原来石鼓中的纹样组合暗含“诗礼传家”的训导,充分体现了古人“器以载道”的营造智慧。黄康棋同学表示,“今日的资政大夫祠不仅是历史的见证者,更是文化的传播者,它以自身的建筑肌理和非遗印记,让Young实践团的成员们读懂了岭南泥塑文化的厚重与灵动。”

实地考察:研学“独占鳌头大夫祠”

“每位参与人员领取一张研学卡进行探索研学,完成研学卡内所有考题后,即可获得研学盖章。”理论研学结束后,博物馆工作人员指引Young实践团开启了“独占鳌头大夫祠”闯关探秘游。

“这个研学主题就很有意思,‘独占鳌头’和‘资政大夫祠’有什么联系呢?”一拿到研学卡,Young实践团的成员们便发出来了这样的疑惑,在了解到“鳌鱼是龙首鱼身的传统神兽,古代寓意学业有成,帝王面见新科状元时,新状元正是站在宫殿台阶上鳌鱼浮雕的头部,因此考中状元称为‘独占鳌头’,而鳌鱼雕塑立于资政大夫词的立于屋脊鸱吻位,据民间传说有‘防火避水’之说,是祥瑞吉庆的象征”等相关知识时,大家纷纷表示博物馆创意满满的研学主题设计点赞,并表示一定要拿下“登科证”,“一举夺魁”。

Young实践团师生近距离了解《凤朝阳》的寓意(陈志伟 摄)

Young实践团同学认真答题(陈志伟 摄)

从第一关“童试”开始,经历“乡试”“会试”到“殿试”,Young实践团一步步闯关,最终完成了所有考题。当博物馆工作人员为同学们盖上“资政大夫祠”的红印章时,不少同学会心一笑,“我们从秀才、举人、贡士,步步高升,

终于鱼跃龙门,独占鳌头了。”张颖同学表示,“闯关题目挺有难度的,我们几个‘臭皮匠’一起交流探讨,才逐一破解。”张欣茹同学谈到,通过研学闯关,学习到了很多关于岭南古建的文化知识,如镬耳墙形似古代官帽的两耳,取意前程远大,还具有防火散热、挡风引风等具体功用,收获颇丰。

动手实践:玩转“泥塑里的岭南”

岭南泥塑通过精湛的技艺赋予作品以生动的神韵和张力。为让非遗工艺在青年大学生得到更好的传承与发扬,博物馆在指尖工作坊精心组织了泥塑体验课。工作人员向Young实践团成员详细讲解了制作步骤,为每位同学准备了陶泥、塑刀、垫板等工具,并贴心提供了岭南传统纹样模板供创作参考。

博物馆工作人员指导泥塑制作(邹春梅 摄)

Young实践团同学正在修整泥塑作品(陈志伟 摄)

在工作人员的指引下,Young实践团的同学们逐步完成了揉泥、塑形、刻画、修整、晾晒、定型、脱模等步骤。有的同学参考如意纹、祥云纹、岭南醒狮、瑞兽等经典泥塑图样进行制作,有的则发挥想象,塑造出形态各异的工艺杯、小茶壶等器具,有的同学细心地为“醒狮”作品添加毛发纹理,使其更加生动逼真……原本平平无奇的陶泥在同学们的指尖塑造成了一件件栩栩如生的艺术品。Young实践团成员苏靖炫同学表示,“泥塑看似简单,但真正动手时才发现需要极大的耐心、极高的专注力和高超的技巧,每一处细节都考验着我们对传统文化的理解与尊重。”

活动最后,双方合影留念。Young实践团师生表示,此次研学读懂了泥塑与岭南建筑的共生密码,锻炼了动手能力,更激发了对泥塑艺术的热爱与创作灵感,收获满满。

据悉,广州城市理工学院马克思主义学院与花都区博物馆于2024年1月共建思政课实践教学基地。之后,双方保持密切联系,愉快沟通。此次主题研学活动深化了双方共建实践教学基地的工作成效,激发了青年大学生对文化传承的使命感与责任感,双方均表示希望进一步深入开展合作,为青年学生提供更多近距离接触岭南非遗的机会,也为传统工艺的传承与创新注入了新的活力。

- 重庆外语外事学院学子“三下乡”:云上羌寨茶香远,直播助力正当时

- 2025年7月20日,重庆外语外事学院“羌韵北川,同心和鸣”中华文脉传承团走进四川省绵阳市北川羌族自治县北川羌山雀舌茶业有限公司

- 2025-07-24

- 广州城市理工学院 Young 实践团开展“塑说岭南”传统泥塑技艺专题研学

- 7月19日上午,广州城市理工学院Young实践团应邀参加花都区博物馆在资政大夫祠举行的“塑说岭南”传统泥塑技艺专题研学,受到博物

- 2025-07-24

- 青墩实验学校暑期课堂:大学生支教团用爱与知识编织成长画卷

- 七月的盐城青墩实验学校,“七色花” 支教团与心语社工的大学生志愿者们开展了丰富多元的暑期课堂。志愿者们通过《祖国旗帜在我心

- 2025-07-24

- “红信星火”暑期三下乡|乡村连接AI:探寻桃源红迹,播撒数智星火

- 为深入学习宣传贯彻党的创新理论,引导青年在实践中锤炼成长,7月7日,湖南邮电职业技术学院信息通信学院“红信星火”社会实践团

- 2025-07-24

- 钢轨上的传承:一位铁路青年的精神寻根之旅

- 南京铁道职业技术学院“星火•铸路”实践团队开启寻访老铁道兵之路,队长吴祥宇有感而发。

- 2025-07-24

- 对外经济贸易大学团队赴百坭村开展反校园欺凌普法宣讲

- 7月23日,对外经济贸易大学“法润乡村之律政俏贝侬”团队走进广西乐业县百坭村,为当地青少年开展“向校园霸凌说‘不’——我

- 2025-07-24

- 赤坑的山水会说话,人情更比彩虹暖

- 2025-07-24

- 智慧课堂进乡村:“数”智育苗突击队赴惠来华吴小学开展暑期社会实践活动

- 2025-07-24

-

大学生三下乡投稿平台