多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

贵州大学农学院“贞心丰行”实践队助力探索对门山村铜鼓文化传承新路径

发布时间:2025-07-19 阅读: 一键复制网址

“贞心丰行”实践队助力探索对门山村铜鼓文化传承新路径

为进一步深入了解对门山村铜鼓文化的传承现状与发展前景,为这一非物质文化遗产的持续发展和有效传承提供可行性建议,同时推动铜鼓文化与对门山村茶产业的深度融合发展。7月17日,“贞心丰行”实践队来到对门山村铜鼓馆,向余雁伟进一步了解对门山村的铜鼓发展现状和现场观看铜鼓演奏。

实践队在对门山铜鼓馆访谈余雁伟

铜鼓,作为我国南方少数民族地区独具特色的传统乐器,承载着深厚的历史文化底蕴,是国家级非物质文化遗产的重要组成部分。

对门山铜鼓馆的铜鼓

然而,随着时代的快速发展,铜鼓文化的传承正面临严峻的挑战。余雁伟是国家级非物质文化遗产“铜鼓十二调”第十代传承人,多年来一直致力于铜鼓演奏技艺的传承与推广。余雁伟在接受“贞心丰行”实践队采访时表示,目前铜鼓文化传承人青黄不接。据他介绍,“铜鼓十二调”是铜鼓演奏中的经典曲目,也是衡量铜鼓演奏技艺的重要标准。然而,目前在对门山村,能够完整演奏“铜鼓十二调”的仅有 3 人,其余能演奏铜鼓的人则只能敲出前几则相对较为简单的曲调。面对实践队成员对能完整演奏人数仅为3人的疑问,余雁伟指出:“要想完整学会演奏铜鼓十二调,至少需要一年的时间。铜鼓演奏不仅需要技巧,更需要耐心和专注。”

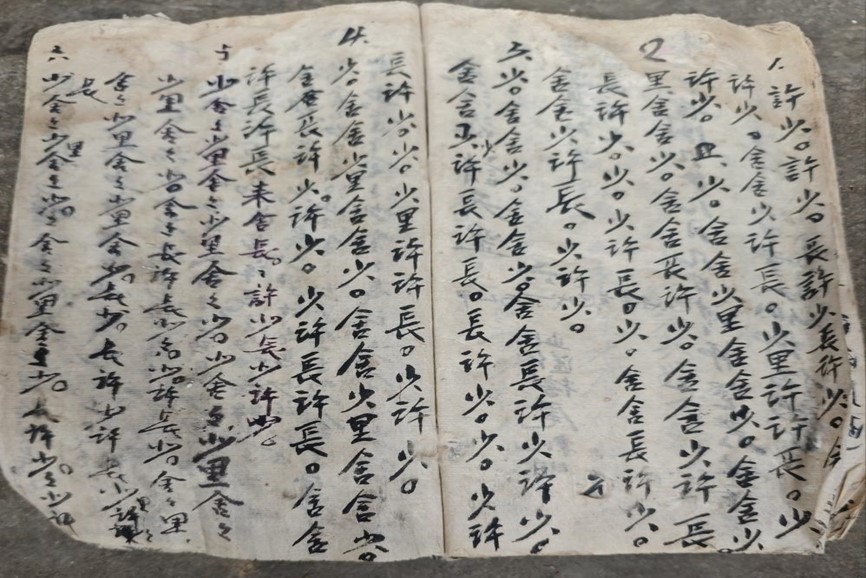

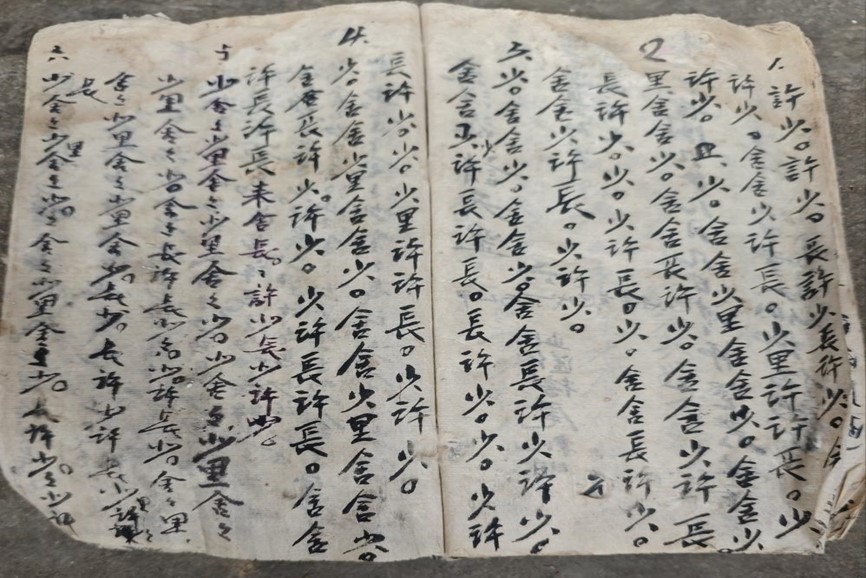

“铜鼓十二调”谱子

面对传承困境,余雁伟并没有放弃,而是将希望寄托在了下一代身上。他计划培养自己的孙辈成为下一代非遗传承人。余雁伟骄傲地提到自己的孙子,今年 12 岁的他已经掌握了“铜鼓十二调”的一半。余雁伟表示:“暑假期间我会继续教导他剩下的曲调,希望他能成为铜鼓文化传承的新力量。”

在与实践队谈到铜鼓文化“走出去”演奏的问题时,余雁伟表示:“只要有需要,我们不计报酬都会去演奏,为文化传承贡献力量。”多年来,余雁伟和他的团队多次受邀前往各地参加文化活动,他们不辞辛劳,不计报酬,只为让更多人了解铜鼓文化。

对门山铜鼓馆前,余雁伟热情地向实践队展示了“铜鼓十二调”的前几则。他手持鼓槌,轻轻敲击铜鼓的鼓面,随着节奏的起伏,铜鼓发出清脆而悠扬的声响,时而轻快灵动,时而深沉厚重,展现出铜鼓音乐丰富的表现力和独特的艺术魅力。

余雁伟演奏“铜鼓十二调”

随后,在余雁伟的耐心指导下,实践队成员也纷纷上手体验铜鼓的演奏。余雁伟详细地向实践队成员讲解了铜鼓的基本结构、演奏姿势以及敲击节奏的要点。尽管实践队成员大多是初学者,但在余雁伟的悉心传授下,大家逐渐掌握了基本的敲击节奏和技巧。现场气氛热烈而活跃,实践队成员们在亲身体验中感受到了铜鼓文化的独特魅力,也对“铜鼓十二调”这一非物质文化遗产有了更深刻的理解和认识。

实践队在对门山铜鼓馆访谈余雁伟

铜鼓,作为我国南方少数民族地区独具特色的传统乐器,承载着深厚的历史文化底蕴,是国家级非物质文化遗产的重要组成部分。

对门山铜鼓馆的铜鼓

然而,随着时代的快速发展,铜鼓文化的传承正面临严峻的挑战。余雁伟是国家级非物质文化遗产“铜鼓十二调”第十代传承人,多年来一直致力于铜鼓演奏技艺的传承与推广。余雁伟在接受“贞心丰行”实践队采访时表示,目前铜鼓文化传承人青黄不接。据他介绍,“铜鼓十二调”是铜鼓演奏中的经典曲目,也是衡量铜鼓演奏技艺的重要标准。然而,目前在对门山村,能够完整演奏“铜鼓十二调”的仅有 3 人,其余能演奏铜鼓的人则只能敲出前几则相对较为简单的曲调。面对实践队成员对能完整演奏人数仅为3人的疑问,余雁伟指出:“要想完整学会演奏铜鼓十二调,至少需要一年的时间。铜鼓演奏不仅需要技巧,更需要耐心和专注。”

“铜鼓十二调”谱子

面对传承困境,余雁伟并没有放弃,而是将希望寄托在了下一代身上。他计划培养自己的孙辈成为下一代非遗传承人。余雁伟骄傲地提到自己的孙子,今年 12 岁的他已经掌握了“铜鼓十二调”的一半。余雁伟表示:“暑假期间我会继续教导他剩下的曲调,希望他能成为铜鼓文化传承的新力量。”

在与实践队谈到铜鼓文化“走出去”演奏的问题时,余雁伟表示:“只要有需要,我们不计报酬都会去演奏,为文化传承贡献力量。”多年来,余雁伟和他的团队多次受邀前往各地参加文化活动,他们不辞辛劳,不计报酬,只为让更多人了解铜鼓文化。

对门山铜鼓馆前,余雁伟热情地向实践队展示了“铜鼓十二调”的前几则。他手持鼓槌,轻轻敲击铜鼓的鼓面,随着节奏的起伏,铜鼓发出清脆而悠扬的声响,时而轻快灵动,时而深沉厚重,展现出铜鼓音乐丰富的表现力和独特的艺术魅力。

余雁伟演奏“铜鼓十二调”

随后,在余雁伟的耐心指导下,实践队成员也纷纷上手体验铜鼓的演奏。余雁伟详细地向实践队成员讲解了铜鼓的基本结构、演奏姿势以及敲击节奏的要点。尽管实践队成员大多是初学者,但在余雁伟的悉心传授下,大家逐渐掌握了基本的敲击节奏和技巧。现场气氛热烈而活跃,实践队成员们在亲身体验中感受到了铜鼓文化的独特魅力,也对“铜鼓十二调”这一非物质文化遗产有了更深刻的理解和认识。

实践队听余雁伟讲解铜鼓

铜鼓文化的传承不仅是技艺的传承,更是文化精神的延续,其传承与发展不仅关乎文化的延续,也与当地社会经济的繁荣密切相关。通过今天的访谈和体验,实践队成员表示会以高度的文化自觉和责任感,积极探索铜鼓文化传承与发展的新路径,促进铜鼓文化与现代生活的融合,推动铜鼓文化与当地茶产业的深度融合发展,走出一条带有独特文化印记的茶旅之路,让铜鼓文化在新时代绽放出更加绚丽的光彩,为对门山村的可持续发展注入强大的文化动力。

文字:宋玉英

摄影:骆靓靓

作者:宋玉英 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 黑龙江东方学院建工学院“爱国主义教育”实践团赴哈尔滨烈士陵园宣讲

- 为深入贯彻"爱国主义精神"。强青少年爱国主义教育,提高他们对国家科技事业的认识和尊重,组织了本次暑期"三下乡"社会实践活动,成

- 07-19

- 常州工学院:解码东海水晶产业,青春助力科技赋能乡村振兴

- 七月骄阳似火,青春步履不停。2025年7 月 16 日,常州工学院“ ‘晶’彩赋能产业路,青春助力乡村兴” 团队走进 “世界水晶之都”——

- 07-19

- 青春宣讲润边疆 红色精神薪火传

- 07-19

- 贵州大学农学院“贞心丰行”实践队助力探索对门山村铜鼓文化传承新路径

- 为进一步深入了解对门山村铜鼓文化的传承现状与发展前景,为这一非物质文化遗产的持续发展和有效传承提供可行性建议,同时推动铜鼓文化

- 07-19

- 长安大学弘扬“两路”精神实践队实践纪实:探千年藏韵 筑天路通途

- 7月16日,长安大学赴青海“弘扬‘两路’精神•赓续红色基因”暑期社会实践队深入西宁,走进青海藏文化博物院与青海省路网运行监测

- 07-19

- “播撒心灵彩虹种子 绽放乡村少年笑颜”——淮北理工学院“彩虹种子”团队暑假三下乡实践纪实

- 2025年7月1日,淮北理工学院“彩虹种子小队”暑期“三下乡”社会实践活动在淮北市杜集区五彩宝贝康复中心正式拉开帷幕,吹响了高校助力

- 07-19

-

大学生三下乡投稿平台