多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

重庆人文科技学院实践团访二渡村调研民生民情,解码振兴路径

发布时间:2025-07-19 阅读: 一键复制网址

2025年7月17日,重庆人文科技学院“涪韵探鲜”振兴乡村社会实践团走进重庆市涪陵区二渡村,围绕民生民情调研与乡村振兴路径普及展开深度实践。实践团通过入户走访、田间考察、座谈交流等形式,系统梳理村庄人口结构、产业基础、发展困境等现状,为助力二渡村高质量发展积累一手资料。

(图为实践团到当地退伍军人家中进行访问调研程文雨供图)

入户走访,触摸乡村肌理,感知民生温度。实践团首先深入二渡村村民家中,与三峡移民后裔、退役军人、老年居民等群体促膝长谈,勾勒出村庄的基本轮廓:全村共3000余人,当前常住人口约1500人,多为三峡移民居民,世代在此扎根生活。“村里的房子是2019至2020年翻修的,政府和我们各出一半钱,现在住得舒坦多咯!”一位村民指着自家亮堂的新房介绍道。据了解,房屋翻修是政府推动“新乡村建设”的重要举措,旨在通过改善人居环境,为发展乡村旅游、赋能第一产业、打造文化品牌奠定基础,最终实现村民共同富裕。

(图为实践团去到居民家中开展调研程文雨供图)

走访中,退役军人杨永贵的故事令人印象深刻。作为八级军残退役军人,他和村里100余名退役军人一同享受国家补助,虽家庭曾遇困难,但如今生活安稳。“村里对我们老兵很照顾,政策落实得很到位。”杨永贵的话道出了退役军人群体的获得感。

田间调研,特色种植筑基,科技赋能增产。离开村民家,实践团走进田间地头,实地考察二渡村的特色种植产业。夏季的田野里,1985特色玉米长势正盛,饱满的玉米穗预示着丰收。“这玉米是私人种植,亩产约800斤,虽然除去施肥和人工费后利润不算高,但也是家里重要的收入来源。”村民介绍道。

(图为实践团跟随居民去到田间调研程文雨供图)

而冬季的主角——青菜头,则彰显了科技赋能的力量。实践团了解到,当前种植的青菜头种子,是二渡村与渝东南农科院联合研发的新品种,通过优化基因特性,大幅提升了产量,让传统作物焕发新活力。值得关注的是,二渡村3000余亩土地利用率较高,大部分种植着玉米、青菜头等时令特色产品,仅少数因土壤干裂、营养成分不足而荒置,展现了村民对土地的珍视与高效利用。

民生民情调研也揭示了二渡村发展的短板。人口结构上,村庄老龄化严重,幼儿出生率低,“空心化”问题突出,青壮年多外出务工,劳动力结构偏老龄化。教育资源薄弱是另一大痛点:村里无幼儿园,唯一一所1955年建成的小学在校生不足100人;最近的外村小学距离村子需步行一个多小时,且规模同样较小,教育能力有限,难以满足村民子女的教育需求。产业结构方面,以种植业为主的第一产业仍是支柱,但第三产业虽在文旅带动下有所发展,却因交通不便等问题尚未完善。“冬季来体验榨菜文化的亲子游客不少,但交通不方便,留不住人。”村民的话点出了文旅发展的瓶颈。

当日晚间,实践团在宿舍召开总结大会,标志着本次社会实践主体项目基本完成。会上,成员们系统回顾了社会实践的总体内容,包括榨菜产业调研、种植实践、民生走访等,全面梳理了二渡村的发展成果与现实挑战。负责人董雯倩对后续工作进行分工,要求成员们整理调研数据、完善实践报告,梳理实践过程中的影像资料与文字记录,形成完整的实践档案,为乡村振兴相关研究提供参考。

(图为实践团开展总结大会合照程文雨供图)

此次二渡村之行,“涪韵探鲜”实践团深入解码了乡村振兴的本地路径,也以青年视角捕捉到发展中的痛点与机遇。后续,实践团将带着调研成果持续关注二渡村发展,助力二渡村在振兴之路上稳步前行。

(图为实践团到当地退伍军人家中进行访问调研程文雨供图)

入户走访,触摸乡村肌理,感知民生温度。实践团首先深入二渡村村民家中,与三峡移民后裔、退役军人、老年居民等群体促膝长谈,勾勒出村庄的基本轮廓:全村共3000余人,当前常住人口约1500人,多为三峡移民居民,世代在此扎根生活。“村里的房子是2019至2020年翻修的,政府和我们各出一半钱,现在住得舒坦多咯!”一位村民指着自家亮堂的新房介绍道。据了解,房屋翻修是政府推动“新乡村建设”的重要举措,旨在通过改善人居环境,为发展乡村旅游、赋能第一产业、打造文化品牌奠定基础,最终实现村民共同富裕。

(图为实践团去到居民家中开展调研程文雨供图)

走访中,退役军人杨永贵的故事令人印象深刻。作为八级军残退役军人,他和村里100余名退役军人一同享受国家补助,虽家庭曾遇困难,但如今生活安稳。“村里对我们老兵很照顾,政策落实得很到位。”杨永贵的话道出了退役军人群体的获得感。

田间调研,特色种植筑基,科技赋能增产。离开村民家,实践团走进田间地头,实地考察二渡村的特色种植产业。夏季的田野里,1985特色玉米长势正盛,饱满的玉米穗预示着丰收。“这玉米是私人种植,亩产约800斤,虽然除去施肥和人工费后利润不算高,但也是家里重要的收入来源。”村民介绍道。

(图为实践团跟随居民去到田间调研程文雨供图)

而冬季的主角——青菜头,则彰显了科技赋能的力量。实践团了解到,当前种植的青菜头种子,是二渡村与渝东南农科院联合研发的新品种,通过优化基因特性,大幅提升了产量,让传统作物焕发新活力。值得关注的是,二渡村3000余亩土地利用率较高,大部分种植着玉米、青菜头等时令特色产品,仅少数因土壤干裂、营养成分不足而荒置,展现了村民对土地的珍视与高效利用。

民生民情调研也揭示了二渡村发展的短板。人口结构上,村庄老龄化严重,幼儿出生率低,“空心化”问题突出,青壮年多外出务工,劳动力结构偏老龄化。教育资源薄弱是另一大痛点:村里无幼儿园,唯一一所1955年建成的小学在校生不足100人;最近的外村小学距离村子需步行一个多小时,且规模同样较小,教育能力有限,难以满足村民子女的教育需求。产业结构方面,以种植业为主的第一产业仍是支柱,但第三产业虽在文旅带动下有所发展,却因交通不便等问题尚未完善。“冬季来体验榨菜文化的亲子游客不少,但交通不方便,留不住人。”村民的话点出了文旅发展的瓶颈。

当日晚间,实践团在宿舍召开总结大会,标志着本次社会实践主体项目基本完成。会上,成员们系统回顾了社会实践的总体内容,包括榨菜产业调研、种植实践、民生走访等,全面梳理了二渡村的发展成果与现实挑战。负责人董雯倩对后续工作进行分工,要求成员们整理调研数据、完善实践报告,梳理实践过程中的影像资料与文字记录,形成完整的实践档案,为乡村振兴相关研究提供参考。

(图为实践团开展总结大会合照程文雨供图)

此次二渡村之行,“涪韵探鲜”实践团深入解码了乡村振兴的本地路径,也以青年视角捕捉到发展中的痛点与机遇。后续,实践团将带着调研成果持续关注二渡村发展,助力二渡村在振兴之路上稳步前行。

作者:周婷婷 来源:重庆人文科技学院“涪韵探鲜”振兴乡村社会实践团

扫一扫 分享悦读

- 黑龙江东方学院建工学院“爱国主义教育”实践团赴哈尔滨烈士陵园宣讲

- 为深入贯彻"爱国主义精神"。强青少年爱国主义教育,提高他们对国家科技事业的认识和尊重,组织了本次暑期"三下乡"社会实践活动,成

- 07-19

- 常州工学院:解码东海水晶产业,青春助力科技赋能乡村振兴

- 七月骄阳似火,青春步履不停。2025年7 月 16 日,常州工学院“ ‘晶’彩赋能产业路,青春助力乡村兴” 团队走进 “世界水晶之都”——

- 07-19

- “播撒心灵彩虹种子 绽放乡村少年笑颜”——淮北理工学院“彩虹种子”团队暑假三下乡实践纪实

- 2025年7月1日,淮北理工学院“彩虹种子小队”暑期“三下乡”社会实践活动在淮北市杜集区五彩宝贝康复中心正式拉开帷幕,吹响了高校助力

- 07-19

- 江西农业大学职业师范学院前往莲花县沿背村开展“三下乡”社会实践活动

- 日前,江西农业大学职业师范学院“红色筑梦·青春力行”沿背实践队前往萍乡市莲花县沿背村,开展暑期“三下乡”社会实践活动。队员们通

- 07-19

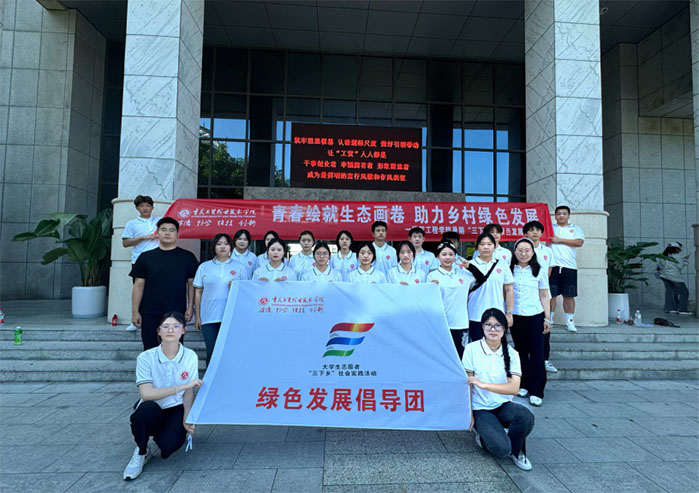

- 重庆工贸职院建工学子:专业赋能美丽乡村建设

- 这个夏天,重庆工贸职业技术学院建筑工程学院21名学子、3名教师组成“绿色发展倡导团”,带着专业工具和青春热情走进涪陵区马鞍街道鹤

- 07-19

- 火把映红凉山夜,彝汉同心颂团结

- 近日,正值彝族传统盛大节日——火把节。当晚八时,虽暮色初笼,但凉山的天光依然清亮。广东医科大学“暖风中国”志愿服务队(以下简称

- 07-19

-

大学生三下乡投稿平台