多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青春向党寻根脉,合肥热土淬初心——安徽理工大学“红色基因·时代新声”调研团赴合肥开展红色研学纪实

发布时间:2025-07-13 阅读: 一键复制网址

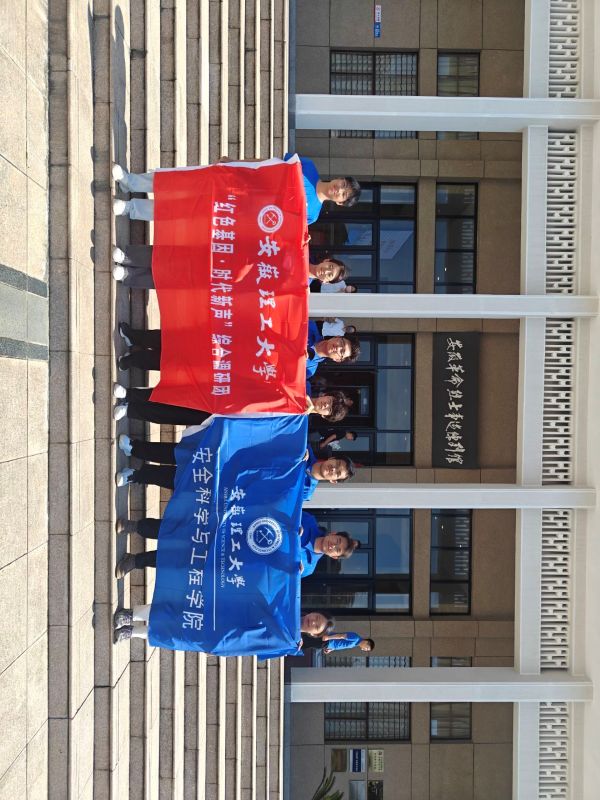

在2025年这个赤日如火的七月,安徽理工大学“红色基因·时代新声”调研团一行人踏上了合肥这片承载着厚重历史与澎湃活力的热土。青年学子们怀揣着对革命先辈的敬仰和对改革浪潮的探寻,以脚步丈量红色印记,以青春对话历史风云,在合柴1972文创园、小井庄包产到户纪念馆与安徽革命烈士事迹陈列馆之间,开启了一场叩问初心、砥砺信念的精神寻根之旅。

工业脉搏里的时代回响:合柴1972的信仰重生

走进由旧监狱与柴油机厂涅槃而成的合柴1972,斑驳的红砖高墙与鲜活的现代创意形成震撼心灵的碰撞。实践团成员穿行于“合肥家电故事馆”时光长廊,泛黄的照片与饱含年代感的旧家电无声讲述着合肥工业从艰苦创业到蓬勃发展的壮阔历程。青年们凝视着当年工人师傅们挑战技术难关的照片,仿佛触摸到那自力更生、艰苦奋斗的时代脉搏。

“这不仅是工业的摇篮,更是信仰的熔炉,”队长在笔记中写道,“前辈们以汗水浇灌强国梦想,这份‘敢教日月换新天’的志气,正是我们今日青年最该汲取的精神燃料。”在这里,冰冷的厂房遗迹被赋予温度,工业的轰鸣在新时代被转化为青春奋进的号角。

改革春雷起处:小井庄的破冰启示

调研团追寻改革足迹,深入肥西县山南镇小井庄——这个曾点燃中国农村改革“第一把火”的传奇村落。在包产到户纪念馆内,一份份字迹朴拙的原始契约文书,一张张饱含喜悦的丰收照片,无声诉说着当年十八位庄稼汉“生死状”般的无畏抉择。当讲解员重现那段“不改革,宁愿饿死”的壮烈历史,成员们无不动容。

小井庄人的勇气,不仅是生存智慧,更是对束缚生产力枷锁的英勇突破。他们以‘敢为天下先’的行动,标注了解放思想、实事求是的精神坐标。青年学子在小井庄的阡陌间流连,昔日改革先锋的足迹,清晰指向了今日青年开拓进取的方向——敢于突破,勇于担当。

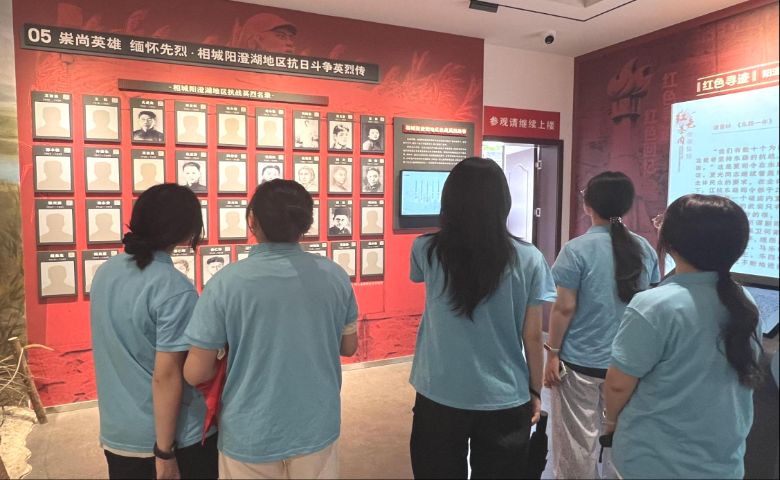

血染的丰碑:安徽革命烈士事迹陈列馆中的灵魂洗礼

行程的高潮在庄严肃穆的安徽革命烈士事迹陈列馆展开。当青年们缓缓走过陈延年、陈乔年、王步文等江淮英烈的生平展区,一封封字字泣血的家书、一件件带着硝烟气息的遗物,构筑成信仰的巍峨长城。陈延年就义前“革命者光明磊落,视死如归”的凛然宣告,穿越时空直抵心灵。面对巨幅烈士英名墙,全体成员肃立默哀,心潮激荡。他们与我们年纪相仿,却为理想献出了最宝贵的生命,这面墙,是历史交给我们青年一代最沉重的考卷。唯有传承其志,方不负英魂。馆内光影如诉,英烈精神如炬,照亮了青年学子前行的道路。

此次合肥红色研学之行,超越了知识的获取,更是一场精神的淬炼。合柴的工业荣光映照出奋斗的价值,小井庄的改革创举点燃了创新的火种,烈士的鲜血铸就了信仰的丰碑。三处红色地标,如同三块厚重的基石,共同构筑起青年一代的精神坐标。归程的车轮转动,带不走的是铭刻于心的震撼与思考。调研团的青年们深知,红色基因的传承并非止于追思,更在于行动。他们将带着这份从合肥热土中汲取的信念与力量,将“小我”融入“大我”,将青春融入时代发展的洪流,以更加坚定的脚步,在中华民族伟大复兴的新征程上奋力书写无愧于先烈、无愧于时代、无愧于人民的青春篇章。

(通讯员:陈星奎)

作者:陈星奎 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 南京中医药大学携手菱塘回族乡:以岐黄之术架起民族团结连心桥

- 7月2日至3日,南京中医药大学党委统战部、医学院及党外知识分子联谊会联合组建团队,赴高邮市菱塘回族乡开展“中医药+民族团结”主题实

- 07-13

- 张子清精神引领湖南工商大学竹海数智融乡队“三下乡”于桃江县出彩

- 7月11日上午,湖南工商大学竹海数智融乡队全体队员来到位于益阳市桃江县鸬鹚渡镇的张子清红色教育基地,开展了一场以“追寻红色记忆,

- 07-13

- 破冰敏感话题,守护纯真笑容,防性侵课堂走进金土小学

- 2025年7月4日至14日,广东医科大学微尘·心公益团队在徐闻县西连镇金土村金土小学开展“三下乡”实践活动,以“守护童成长,健康伴我行

- 07-13

- 踏寻红色足迹,聆听人民记忆——苏州健雄职业技术学院“红耀紫薇”——抗战烽火中的人民记忆实践

- 为深化对革命历史的理解,传承红色基因,7月9日,寻访团先后探访阳澄湖江抗纪念馆、太湖新四军游击队纪念馆,以实地参观学习与调研访谈

- 07-13

- “乡”遇助梦实践队点燃乡村儿童科学梦

- 07-13

- 青春向党寻根脉,合肥热土淬初心——安徽理工大学“红色基因·时代新声”调研团赴合肥开展红色研

- 安徽理工大学“红色基因·时代新声”调研团怀揣着对革命先辈的敬仰和对改革浪潮的探寻,以脚步丈量红色印记,以青春对话历史风云,在合

- 07-13

-

大学生三下乡投稿平台