科创下乡探锣鼓遗韵,青春逐梦传铿锵之魂

长江科创学院传统文化调研实践活动纪实

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是增进民族团结、维系国家统一的重要基础。2025年7月5日,长江师范学院“非遗新声”学生实践团队走进重庆市涪陵区龙潭镇,开展“三下乡”社会实践活动,以“科创赋能传统技艺,青春助力乡村振兴”为主题,秉持“调研非遗、传承非遗、创新非遗”的实践理念,通过实地考察、技艺传承等方式,在基层实践中探索传统文化的现代转型之路,为乡村文化振兴注入青春活力。

非遗老师讲解锣鼓

鼓坊深调研:聆听百年锣鼓的文化回响

7月5日,实践团队抵达龙潭镇八牌锣鼓传习所。在非遗传承人的带领下,成员们近距离感受八牌锣鼓“以槌为笔、以鼓为纸”的独特魅力。通过与传承人的深入交流,团队梳理出八牌锣鼓在鼓点节奏、乐器搭配、表演形式上的三大核心特色:其节奏多源自田间劳作的韵律,乐器组合融合了客家与巴渝本土特色,表演时讲究“鼓槌翻飞如燕,节奏密如骤雨”。传承人强调:“八牌锣鼓的每一段鼓点都藏着祖辈的生活智慧,现在年轻人要学的不仅是技法,更是这份与土地相连的文化根脉。”

非遗老师教志愿者打鼓

课堂传匠心:传承人手把手带出“小鼓手”

“手腕发力要像甩鞭子,干脆利落!”传承人用布满老茧的手握住鼓槌示范。鼓槌在牛皮鼓面上起落,急促的鼓点如雨点般砸出《开山鼓》的粗犷韵律。他耐心纠正学生的握槌姿势:“拇指和食指卡住槌柄,中指要跟着节奏‘带劲儿’,就像犁地时掌舵犁耙,得有巧劲。”教学中,传承人会结合鼓点讲述背后的民俗故事——比如《庆丰鼓》是秋收后村民庆祝丰收的集体狂欢,鼓点里藏着“谷堆高过屋”的期盼。当00后学生用电子节拍器校准传统鼓点时,传统韵律与现代科技碰撞出奇妙的火花。

鼓韵拓新境:传统鼓点的当代生活转译

实践团队将八牌锣鼓经典鼓点制成智能音箱曲目和手机铃声,还把典型作品的节奏改编成短视频BGM。他们收录村民的鸟鸣、溪流声,与鼓点混剪成“乡村记忆”音频,成了游子的思乡音乐。团队还做了“鼓点盲盒”,扫码能听传承人讲故事、看敲鼓视频,让老鼓文化变得可听可感。这些尝试让八牌锣鼓走进日常生活,为乡村添了新活力。

志愿者与非遗老师合影留念

“这种‘科创+非遗’的模式,让年轻人听懂了老鼓点里的文化密码,也为乡村振兴装上了可持续的‘文化引擎’。”未来,实践团队将联合当地政府开发八牌锣鼓数字研学课程,举办“非遗电子音乐节”,让更多青年通过编程、动画设计等方式参与文化创新,推动千年鼓韵在数字时代敲响新的强音,让传统非遗真正成为乡村振兴的“文化脊梁”。

文字:谭镐奎 图片;丁浪

- 百千万工程丨寻踪仙岩承初心,智助文旅焕新颜——广州商学院赤梦突击队探寻天仙岩

- 广州商学院赤梦突击队调研组踏入汕头市潮南区仙城镇天仙岩风景区,拉开风俗文化与数字化建设专项调研序幕。队员们穿行于山水间,以专业

- 07-10

- “泥彩绘梨园,非遗绽新辉”志愿服务活动

- 为传承中华优秀传统文化,激发小朋友们对国粹京剧的热爱,提升他们的动手实践与艺术创造能力,7月2日,聊城大学化学化工学院虹宇志愿服

- 07-10

- 真州石绘彰奇技,火山探秘启新知,古画商街溯旧踪。

- 07-10

- 岐黄薪火照巫溪 医心筑梦暖文峰

- 07-10

- 科创下乡探锣鼓遗韵,青春逐梦传铿锵之魂

- 长江科创学院传统文化调研实践活动纪实 非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是增进

- 07-10

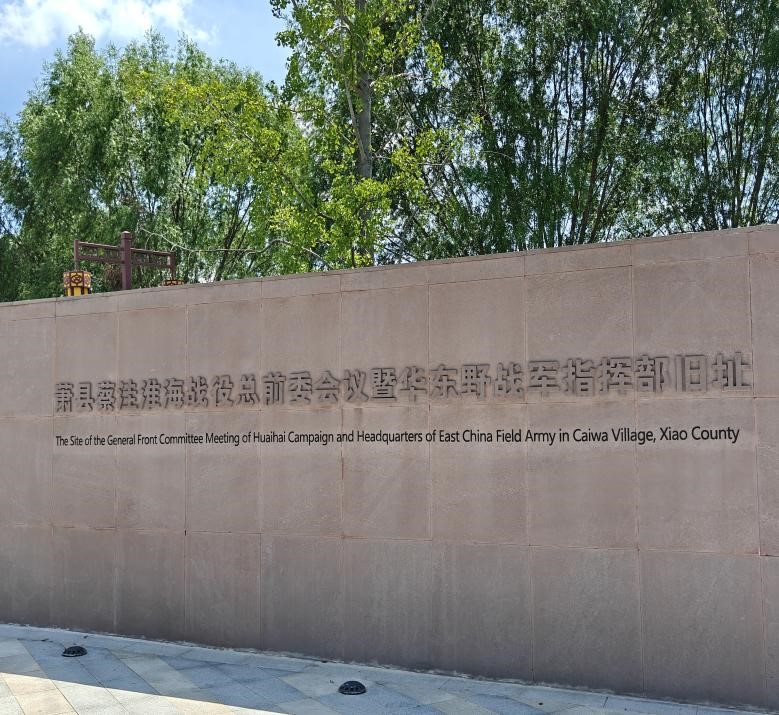

- 从红色基因到七彩产业--安徽理工大学师生探寻萧县乡村振兴之路

- 响应“百校联百县兴千村”号召,7月3日至5日,安徽理工大学力学与光电物理学院“薪火相传”乡村振兴实践团赴安徽宿州萧县开展“三下乡

- 07-10

- 赋能和美乡村:广东科技学子“玉兰语声”突击队走进石排下沙村——聚焦碧塘生态、红色家风、庭院

- 广东科技学院赴石排镇玉兰语声突击队,聚焦 “美丽庭院 +” 多维融合路径下的乡村振兴协同机制开展调研。调研涵盖庭院经济、家风文明建

- 07-10

- 【三下乡】座谈共话乡村振兴路,党群齐心绘就发展新篇——长江科创学院开展德胜村乡村振兴座谈调

- 为深入了解乡村振兴战略在基层的实施现状,倾听一线党员干部与群众的发展诉求,2025年7月6日,长江师范学院志愿服务团赴重庆市涪

- 07-10

-

大学生三下乡投稿平台