【三下乡】科创下乡觅锣鼓风华,青春执笔绘鼓点新章——长江科创学院传统文化调研实践活动纪实

为传承与创新非物质文化遗产,推动科技创新与传统手工艺深度融合,2025年7月,长江师范学院组织“非遗新声”学生实践团队赴重庆市涪陵区龙潭镇开展“三下乡”社会实践活动。团队以“科创赋能锣鼓文化,青春助力乡村振兴”为目标,通过实地调研、技艺传承、数字技术应用等形式,在基层实践中探索传统文化的现代化发展路径,为乡村文化振兴注入青春动能。

非遗老师给志愿者讲课

锣鼓坊深调研:触摸千年锣鼓的文化肌理

7月5日,学生实践团队首站抵达龙潭镇锣鼓基地教学楼,在非遗传承人的带领下,志愿者们参观了锣鼓工坊,深入了解客家锣鼓“以槌为笔、以鼓为纸”的工艺特色。通过与传承人的交流,团队梳理出客家锣鼓在鼓面纹样、鼓身材质、敲击技法上的三大核心特征,并记录下传统锣鼓的制作工艺细节。传承人指出:“传统锣鼓纹样多取材于客家节庆故事,年轻一代对纹样内涵的理解,既要保留对祖先智慧与文化传承的敬畏,又要赋予其贴合当代生活的新诠释。”团队注意到,传统锣鼓以椿木为鼓身,牛皮蒙鼓面,鼓面纹样多为“龙凤呈祥”“五谷丰登”等吉祥图案,敲击时通过鼓槌力度与落点的变化,能产生十余种不同音色。

课堂传匠心:非遗传承人手把手教出“小鼓手”

传承人蹲在学生身旁,用沾着鼓屑的手指轻叩鼓面示范握槌姿势,鼓槌在鼓面上起落间,清脆的鼓点逐渐勾勒出一段客家节庆的节奏韵律。传承人教导学生:“拇指和食指要捏住鼓槌三分之一处,敲击时手腕得稳当,就像用筷子夹豆子,力道要匀。”通过实际操作,学生感受着鼓点间距的控制,如“像踩着田埂播种,一步一叩都有讲究”。在教学过程中,传承人会结合锣鼓节奏讲述背后的客家民俗故事,强调传统锣鼓中蕴含的文化寓意,如“三通鼓响”象征开市纳福等。她还设置“家庭鼓点卡”“非遗节奏设计作业”等,鼓励学生与家长共同参与,推动文化传承从校园向家庭延伸。当学生们用现代音乐软件记录传统鼓点时,传统节奏与数字声波产生了奇妙的化学反应。

志愿者向老师请教

鼓韵拓新境:传统鼓点的当代生活转译

非遗传承老师轻叩鼓面,声音浑厚悠长:“从前锣鼓手艺传男不传女,现在只要娃娃肯学,拿得动鼓槌,我这把老骨头就乐意教!”为让锣鼓非遗扎根乡土,当地文旅局联合中小学开设 “客家锣鼓传承培训班”,从龙潭镇各学校选拔出对鼓乐感兴趣的学生,组成 “青苗鼓队”,由当地非遗传承人授课。未来,实践团队将继续深化校地合作,通过开发非遗研学课程、举办数字锣鼓设计大赛等形式,推动更多青年学子在传统文化传承中彰显科创担当,让千年锣鼓在数字时代绽放新的华彩。

非遗老师与志愿者合影留念

文字:谭婧雅 图片:丁浪

- 青春携手育童心,科创探源砺初心

- 为守护儿童心理健康、学习绵阳创新精神,从人文与科技方面展望未来,川北医学院“科韵绵州·乡约未来”医学影像学院赴绵阳国情研习先锋

- 07-10

- 【三下乡】科创下乡觅锣鼓风华,青春执笔绘鼓点新章——长江科创学院传统文化调研实践活动纪实

- 为传承与创新非物质文化遗产,推动科技创新与传统手工艺深度融合,2025年7月,长江师范学院组织“非遗新声”学生实践团

- 07-10

- 雾锁龙潭祭英魂——长江科创学院学子三下乡扫墓纪实

- 涪陵区龙潭镇被朦胧雾气温柔包裹,凉风吹拂着山峦间摇曳的草木,仿佛在低诉岁月往事。7月8日清晨,长江师范学院的长江科创学院学

- 07-10

- 寻觅“中国白” 体悟“青山绿” 福建农林大学植物保护学院实践队前往德化县戴云山生态博物馆开展

- 福建农林大学植物保护学院实践队前往德化县戴云山生态博物馆开展研学活动,参观戴云山生态博物馆,以及发现德化县将传统瓷器文化创新与

- 07-10

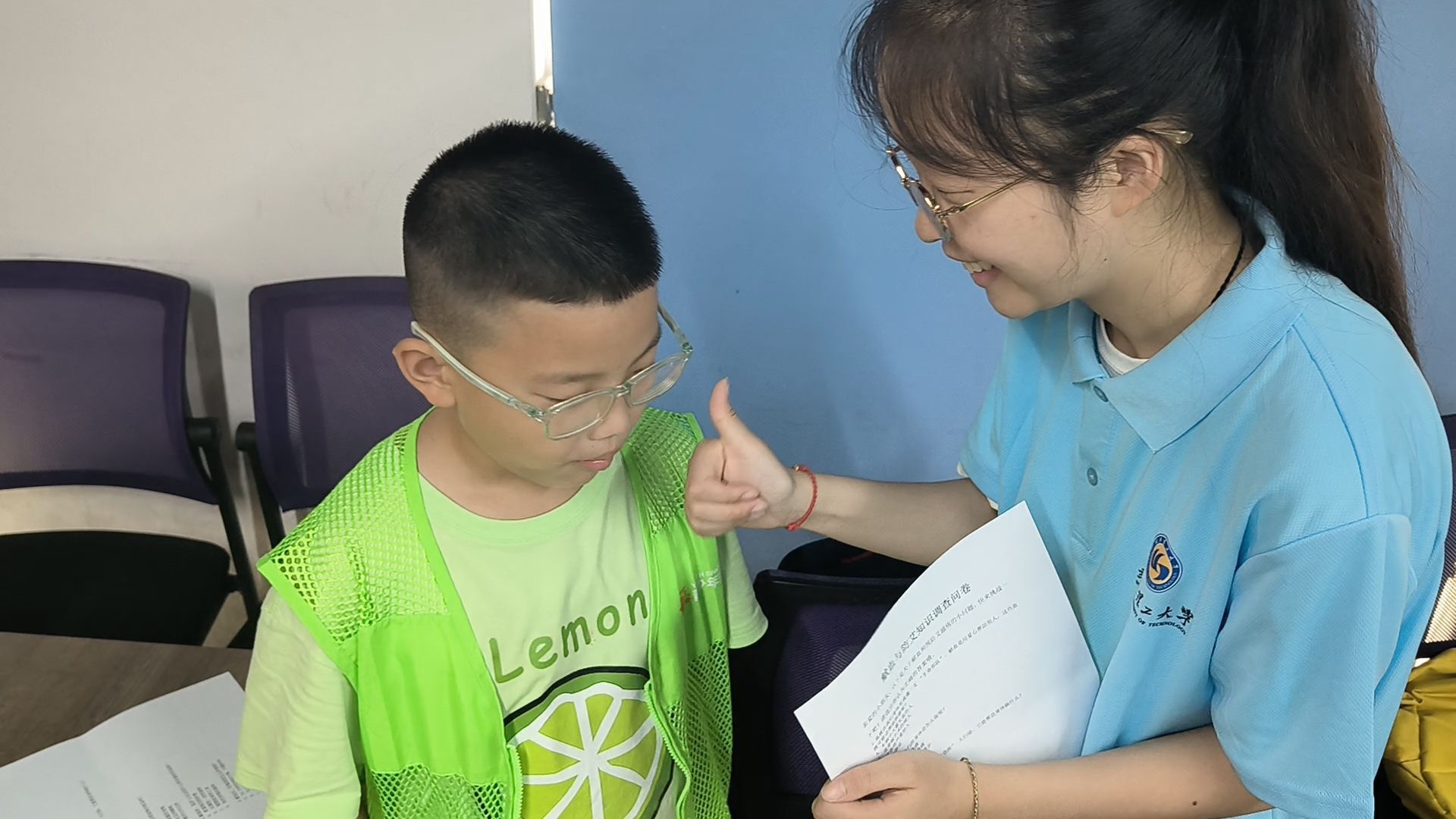

- 武汉理工大学三下乡实践队走进社区托管班,开展献血与防艾知识科普活动

- 2025年7月9日,武汉理工大学三下乡热血启智社会实践队的四名队员来到武汉市洪山区中央花园社区居委会暑期爱心托管班,为孩子们带来了

- 07-10

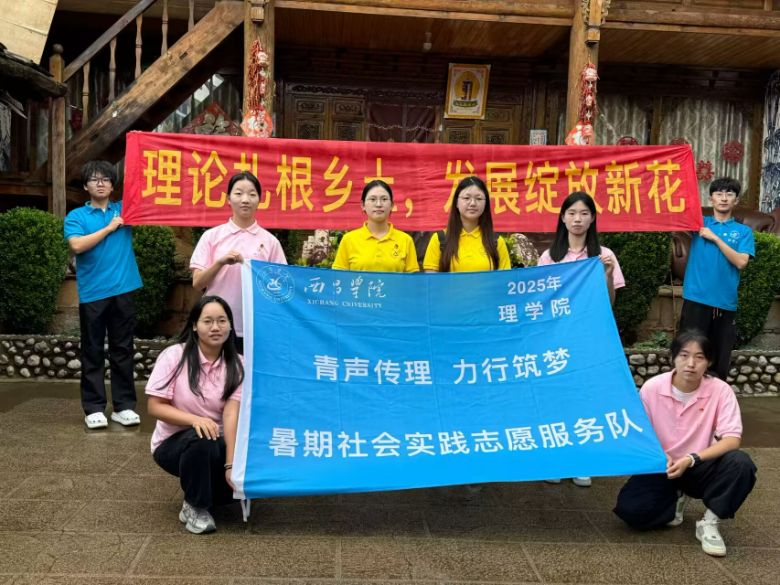

- 青声传理,力行筑梦

- 07-10

- 武汉理工热血启智社会实践队走进武汉青少年爱心托管班 普及献血防艾知识

- 2025 年暑期,在武汉市青少年暑假 “爱心托管班” 的教室里。热血启智社会实践队的队员们为托管班的小学生们带来了一场别开生面的献血

- 07-10

-

大学生三下乡投稿平台