多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

挣脱同质化的茧房:当代大学生活单一性困境及其超越路径探析

发布时间:2025-05-31 阅读: 一键复制网址

挣脱同质化的茧房:当代大学生活单一性困境及其超越路径探析

摘要:

在高等教育普及化与信息化浪潮的双重冲击下,当代大学生活呈现出日益显著的单一化倾向,引发了关于个体成长质量与教育本质的深层忧虑。本文聚焦大学生活单一性表征,深入剖析其制度性与个体性成因,并探索多元化解困路径。研究发现,单一性生活模式表现为“课堂-宿舍”两点循环、评价标准趋同、社交圈层固化及精神生活扁平化,其根源在于刚性课程体系、单一评价机制、技术依赖加剧及主体性迷失。本文提出重构弹性课程、建立多元评价体系、强化实践育人、提升媒介素养及唤醒主体意识等策略,旨在打破同质化茧房,重塑丰富、多元、个性化的大学成长生态,释放个体潜能,回归“全人”教育本真。

关键词: 大学生活;单一性;同质化;评价体系;主体性;实践育人;媒介素养;教育异化

一、 引言:象牙塔内的“标准件”之忧

大学,本应是思想碰撞、个性张扬、探索无限可能的黄金时期。然而,当下许多大学生的日常生活却日益滑向一种令人担忧的单一化轨道:相似的作息、趋同的目标、模式化的社交、扁平化的精神世界。清晨被相似的闹钟唤醒,涌入标准化的课堂,课后困于宿舍的“数字孤岛”,疲于应对以GPA为核心的单一评价体系,鲜有深入社会实践或发展独特志趣的激情与空间。这种“课堂-宿舍”两点一线的高度同质化生存状态,不仅消解了大学应有的活力与多样性,更在无形中塑造着一批批精神面貌相似的“标准件”,背离了“全人教育”和个性化发展的核心理念。探究大学生活单一性的表征、根源及其破解之道,对于提升高等教育质量、促进学生全面发展具有紧迫的现实意义。

二、 单一性表征:象牙塔中的同质化图景

当代大学生活的单一性,已渗透到学习、社交、休闲、精神追求的各个层面:

1. 学习路径的窄化: “教室-图书馆/自习室-宿舍”成为核心物理动线。学习内容高度聚焦于课程教材与考试范围,以获取高绩点(GPA)为首要甚至唯一目标。跨学科探索、深度阅读、基于兴趣的研究性学习空间被严重压缩。

2. 评价体系的趋同: 学业成绩(尤其是GPA)成为衡量学生价值的“金标准”,奖学金、保研、评优等核心资源分配高度依赖于此。学生在“刷分”竞赛中疲于奔命,独特的创造力、实践能力、社会责任感等多元价值难以得到有效认可与激励。

3. 社交圈层的固化与虚拟化: 现实社交往往局限于同班、同寝室等狭小物理空间,深度交流匮乏。线上社交虽便捷,却易陷入“信息茧房”,强化同质化信息接收,弱化现实人际联结的广度与深度,导致社交体验表面化、单一化。

4. 精神生活的扁平化: 课余时间大量被短视频、手游、网剧等即时性强、深度弱的娱乐方式占据。对严肃文学、哲学思考、艺术鉴赏、社会议题的深度关注和批判性思考普遍不足。精神世界缺乏滋养,呈现出快餐化、娱乐化的单一倾向。

5. 实践探索的缺位: 参与社会实践、志愿服务、创新创业、深度实习等“第二课堂”活动,或因时间冲突、动力不足、评价权重低而沦为点缀或被迫选择,未能真正融入成长主线,导致实践经验匮乏,视野局限。

三、 单一性成因探析:制度规训与个体迷失的交织

大学生活单一性困境的形成,是多重因素复杂作用的结果:

1. 制度性束缚:刚性课程与单一评价的桎梏

课程体系刚性有余,弹性不足:必修课比例过高,跨专业、跨学科选课限制多,学分要求刚性,挤压了学生根据兴趣和发展规划进行个性化选择的自由度。

评价机制单一化、功利化: 以考试分数、GPA为核心的量化评价体系占据绝对主导地位,对学生综合素质、创新能力、实践成果、社会贡献等维度的评价缺乏科学、有效且具有足够分量的机制设计,引导学生行为向单一维度集中。

资源配置导向偏差: 优质资源(如保研名额、核心荣誉)过度向学业成绩倾斜,强化了“唯分数论”的生存逻辑。

2. 技术依赖与“信息茧房”:数字时代的双刃剑

算法推荐的同质化陷阱: 个性化推荐算法在提供便捷的同时,不断固化用户的信息偏好,将学生禁锢在狭窄的“信息茧房”内,阻碍多元观点和知识的获取,加剧认知单一。

即时满足对深度思考的侵蚀:便捷、碎片化、高刺激性的数字娱乐,占据了大量本可用于深度阅读、创造性思考或现实互动的时间,降低了学生对复杂、耗时活动的耐受度,导致精神生活浅表化。

3. 个体主体性的迷失:目标模糊与路径依赖

生涯规划的模糊与焦虑: 部分学生缺乏清晰的自我认知和长远规划,在“随大流”心理驱使下,将“考研”、“考公”等视为规避风险的默认选项,而非基于内在热情的选择,导致行动路径单一。

突破舒适圈的勇气匮乏: 主动参与陌生领域(如社会实践、跨学科项目、深度社交)需要付出额外努力并承担不确定性,部分学生因惰性或畏惧挑战而选择停留在熟悉、安全的单一模式中。

对“成功”定义的狭隘理解: 受社会主流观念和单一评价体系影响,部分学生将“成功”等同于学业高分、名校深造或高薪职位,忽视了兴趣发展、人格完善、社会价值等多元维度。

四、 超越单一:构建多元共生的大学生活生态

破解大学生活单一性困境,需要教育系统、技术环境与个体意识的协同变革:

1. 深化教育教学改革:释放弹性与多元空间

重构课程体系: 降低必修课比例,大幅增加高质量选修课、跨学科课程、研究性学习项目(Project-Based Learning)的供给和学分权重。推行“模块化”、“项目制”教学,赋予学生更大的课程组合自主权。

建立多元综合评价体系: 构建涵盖学业成绩、科研创新、社会实践、志愿服务、文体特长、领导力等多维度的评价模型。开发电子档案袋(E-portfolio)等工具,全过程记录和展示学生综合成长轨迹。提高非学业成就(如重要竞赛、突出贡献、高质量实习)在评奖评优、推免选拔中的权重。

强化实践育人环节: 将社会实践、专业实习、创新创业训练深度融入培养方案,提供充足的时间保障、资源支持和学分认定。建设校内外实践基地,搭建项目对接平台,让实践成为成长的必要环节而非附加点缀。

2. 提升媒介素养:驾驭技术而非被其奴役

加强媒介素养教育:开设相关课程或工作坊,引导学生认识算法逻辑的局限性,主动打破信息茧房,批判性筛选信息,有意识地接触多元观点和知识领域。

倡导深度阅读与思考:通过读书会、经典导读、深度写作训练等形式,营造崇尚深度思考的校园文化,培养学生对复杂文本和问题的持久关注能力。

3. 唤醒主体意识:追寻个性化成长路径

强化生涯教育与个性化指导: 从入学起系统开展生涯规划教育,通过测评、咨询、校友分享、行业体验等多种形式,帮助学生深入探索自我兴趣、能力和价值观,确立多元化发展目标。

鼓励试错与探索: 营造包容、支持性的校园氛围,允许并鼓励学生在低风险环境中尝试不同的可能性(如参加兴趣社团、短期项目、辅修专业),将“探索”本身视为成长的重要部分。

倡导自我管理与目标设定: 引导学生提升时间管理、自律能力,学会在多元任务和兴趣间寻求平衡,主动规划和追求符合自身特点的、丰富多彩的大学生活图景。

五、 结语:在多元探索中重拾大学精神

大学生活的单一性,绝非个体懒惰的简单结果,而是教育制度设计、技术环境变迁与个体心理动因共同编织的现代性困境。它钝化了青春的锋芒,遮蔽了探索的星光,稀释了大学作为“思想自由飞翔之地”的本真魅力。突破这一困境,既需要高校以更大的勇气推动制度松绑,构建弹性多元的评价与资源分配体系,为学生个性化发展铺就更宽广的跑道;也需要个体在信息洪流中保持清醒,主动驾驭技术而非沉溺其中,勇敢打破心理舒适区,在试错与探索中不断校准内心的罗盘。唯有当制度供给的“阳光雨露”与个体内生的“破茧之力”形成共振,我们才能真正挣脱同质化的茧房,让大学时光重新焕发出其应有的、参差多态的生命光彩——在这里,每一个独特的灵魂都能找到属于自己的星辰大海,在多元探索的实践中,书写独一无二的成长史诗,最终抵达那丰富、深邃、充满无限可能的“全人”之境。这是对教育本质的回归,更是对每一个年轻生命最深沉的尊重与赋能。

摘要:

在高等教育普及化与信息化浪潮的双重冲击下,当代大学生活呈现出日益显著的单一化倾向,引发了关于个体成长质量与教育本质的深层忧虑。本文聚焦大学生活单一性表征,深入剖析其制度性与个体性成因,并探索多元化解困路径。研究发现,单一性生活模式表现为“课堂-宿舍”两点循环、评价标准趋同、社交圈层固化及精神生活扁平化,其根源在于刚性课程体系、单一评价机制、技术依赖加剧及主体性迷失。本文提出重构弹性课程、建立多元评价体系、强化实践育人、提升媒介素养及唤醒主体意识等策略,旨在打破同质化茧房,重塑丰富、多元、个性化的大学成长生态,释放个体潜能,回归“全人”教育本真。

关键词: 大学生活;单一性;同质化;评价体系;主体性;实践育人;媒介素养;教育异化

一、 引言:象牙塔内的“标准件”之忧

大学,本应是思想碰撞、个性张扬、探索无限可能的黄金时期。然而,当下许多大学生的日常生活却日益滑向一种令人担忧的单一化轨道:相似的作息、趋同的目标、模式化的社交、扁平化的精神世界。清晨被相似的闹钟唤醒,涌入标准化的课堂,课后困于宿舍的“数字孤岛”,疲于应对以GPA为核心的单一评价体系,鲜有深入社会实践或发展独特志趣的激情与空间。这种“课堂-宿舍”两点一线的高度同质化生存状态,不仅消解了大学应有的活力与多样性,更在无形中塑造着一批批精神面貌相似的“标准件”,背离了“全人教育”和个性化发展的核心理念。探究大学生活单一性的表征、根源及其破解之道,对于提升高等教育质量、促进学生全面发展具有紧迫的现实意义。

二、 单一性表征:象牙塔中的同质化图景

当代大学生活的单一性,已渗透到学习、社交、休闲、精神追求的各个层面:

1. 学习路径的窄化: “教室-图书馆/自习室-宿舍”成为核心物理动线。学习内容高度聚焦于课程教材与考试范围,以获取高绩点(GPA)为首要甚至唯一目标。跨学科探索、深度阅读、基于兴趣的研究性学习空间被严重压缩。

2. 评价体系的趋同: 学业成绩(尤其是GPA)成为衡量学生价值的“金标准”,奖学金、保研、评优等核心资源分配高度依赖于此。学生在“刷分”竞赛中疲于奔命,独特的创造力、实践能力、社会责任感等多元价值难以得到有效认可与激励。

3. 社交圈层的固化与虚拟化: 现实社交往往局限于同班、同寝室等狭小物理空间,深度交流匮乏。线上社交虽便捷,却易陷入“信息茧房”,强化同质化信息接收,弱化现实人际联结的广度与深度,导致社交体验表面化、单一化。

4. 精神生活的扁平化: 课余时间大量被短视频、手游、网剧等即时性强、深度弱的娱乐方式占据。对严肃文学、哲学思考、艺术鉴赏、社会议题的深度关注和批判性思考普遍不足。精神世界缺乏滋养,呈现出快餐化、娱乐化的单一倾向。

5. 实践探索的缺位: 参与社会实践、志愿服务、创新创业、深度实习等“第二课堂”活动,或因时间冲突、动力不足、评价权重低而沦为点缀或被迫选择,未能真正融入成长主线,导致实践经验匮乏,视野局限。

三、 单一性成因探析:制度规训与个体迷失的交织

大学生活单一性困境的形成,是多重因素复杂作用的结果:

1. 制度性束缚:刚性课程与单一评价的桎梏

课程体系刚性有余,弹性不足:必修课比例过高,跨专业、跨学科选课限制多,学分要求刚性,挤压了学生根据兴趣和发展规划进行个性化选择的自由度。

评价机制单一化、功利化: 以考试分数、GPA为核心的量化评价体系占据绝对主导地位,对学生综合素质、创新能力、实践成果、社会贡献等维度的评价缺乏科学、有效且具有足够分量的机制设计,引导学生行为向单一维度集中。

资源配置导向偏差: 优质资源(如保研名额、核心荣誉)过度向学业成绩倾斜,强化了“唯分数论”的生存逻辑。

2. 技术依赖与“信息茧房”:数字时代的双刃剑

算法推荐的同质化陷阱: 个性化推荐算法在提供便捷的同时,不断固化用户的信息偏好,将学生禁锢在狭窄的“信息茧房”内,阻碍多元观点和知识的获取,加剧认知单一。

即时满足对深度思考的侵蚀:便捷、碎片化、高刺激性的数字娱乐,占据了大量本可用于深度阅读、创造性思考或现实互动的时间,降低了学生对复杂、耗时活动的耐受度,导致精神生活浅表化。

3. 个体主体性的迷失:目标模糊与路径依赖

生涯规划的模糊与焦虑: 部分学生缺乏清晰的自我认知和长远规划,在“随大流”心理驱使下,将“考研”、“考公”等视为规避风险的默认选项,而非基于内在热情的选择,导致行动路径单一。

突破舒适圈的勇气匮乏: 主动参与陌生领域(如社会实践、跨学科项目、深度社交)需要付出额外努力并承担不确定性,部分学生因惰性或畏惧挑战而选择停留在熟悉、安全的单一模式中。

对“成功”定义的狭隘理解: 受社会主流观念和单一评价体系影响,部分学生将“成功”等同于学业高分、名校深造或高薪职位,忽视了兴趣发展、人格完善、社会价值等多元维度。

四、 超越单一:构建多元共生的大学生活生态

破解大学生活单一性困境,需要教育系统、技术环境与个体意识的协同变革:

1. 深化教育教学改革:释放弹性与多元空间

重构课程体系: 降低必修课比例,大幅增加高质量选修课、跨学科课程、研究性学习项目(Project-Based Learning)的供给和学分权重。推行“模块化”、“项目制”教学,赋予学生更大的课程组合自主权。

建立多元综合评价体系: 构建涵盖学业成绩、科研创新、社会实践、志愿服务、文体特长、领导力等多维度的评价模型。开发电子档案袋(E-portfolio)等工具,全过程记录和展示学生综合成长轨迹。提高非学业成就(如重要竞赛、突出贡献、高质量实习)在评奖评优、推免选拔中的权重。

强化实践育人环节: 将社会实践、专业实习、创新创业训练深度融入培养方案,提供充足的时间保障、资源支持和学分认定。建设校内外实践基地,搭建项目对接平台,让实践成为成长的必要环节而非附加点缀。

2. 提升媒介素养:驾驭技术而非被其奴役

加强媒介素养教育:开设相关课程或工作坊,引导学生认识算法逻辑的局限性,主动打破信息茧房,批判性筛选信息,有意识地接触多元观点和知识领域。

倡导深度阅读与思考:通过读书会、经典导读、深度写作训练等形式,营造崇尚深度思考的校园文化,培养学生对复杂文本和问题的持久关注能力。

3. 唤醒主体意识:追寻个性化成长路径

强化生涯教育与个性化指导: 从入学起系统开展生涯规划教育,通过测评、咨询、校友分享、行业体验等多种形式,帮助学生深入探索自我兴趣、能力和价值观,确立多元化发展目标。

鼓励试错与探索: 营造包容、支持性的校园氛围,允许并鼓励学生在低风险环境中尝试不同的可能性(如参加兴趣社团、短期项目、辅修专业),将“探索”本身视为成长的重要部分。

倡导自我管理与目标设定: 引导学生提升时间管理、自律能力,学会在多元任务和兴趣间寻求平衡,主动规划和追求符合自身特点的、丰富多彩的大学生活图景。

五、 结语:在多元探索中重拾大学精神

大学生活的单一性,绝非个体懒惰的简单结果,而是教育制度设计、技术环境变迁与个体心理动因共同编织的现代性困境。它钝化了青春的锋芒,遮蔽了探索的星光,稀释了大学作为“思想自由飞翔之地”的本真魅力。突破这一困境,既需要高校以更大的勇气推动制度松绑,构建弹性多元的评价与资源分配体系,为学生个性化发展铺就更宽广的跑道;也需要个体在信息洪流中保持清醒,主动驾驭技术而非沉溺其中,勇敢打破心理舒适区,在试错与探索中不断校准内心的罗盘。唯有当制度供给的“阳光雨露”与个体内生的“破茧之力”形成共振,我们才能真正挣脱同质化的茧房,让大学时光重新焕发出其应有的、参差多态的生命光彩——在这里,每一个独特的灵魂都能找到属于自己的星辰大海,在多元探索的实践中,书写独一无二的成长史诗,最终抵达那丰富、深邃、充满无限可能的“全人”之境。这是对教育本质的回归,更是对每一个年轻生命最深沉的尊重与赋能。

作者:孙延森 来源: 郑也夫——科场现形记

扫一扫 分享悦读

- 粽香承千载,龙舟竞渡启新程:高校端午庆典的文化传承与德育新路径

- 本文聚焦大学校园端午节庆祝活动,深入探讨其在传统文化传承、集体认同构建及德育功能方面的独特价值。研究表明,高校以龙舟竞渡、文化

- 05-31

-  挣脱同质化的茧房:当代大学生活单一性困境及其超越路径探析

- 在高等教育普及化与信息化浪潮的双重冲击下,当代大学生活呈现出日益显著的单一化倾向,引发了关于个体成长质量与教育本质的深层忧虑。

- 05-31

- 短视频界涌起一股翻拍语文课文的潮流?凭什么受追捧?

- 校园生活里面的网络生活的小发现

- 05-30

- 泰院给予我的

- 大学生活

- 05-30

- 安徽中医药大学第十届中医药文化节盛大开幕:传承岐黄薪火,弘扬国粹文化

- 5月16日,安徽中医药大学第十届中医药文化节在少荃湖校区拉开帷幕。本届文化节以“皖韵岐黄传薪火,江淮本草济苍生”为主题,由校团委

- 05-30

- 灯火长明处,笔尖耕耘时——图书馆期末复习众生相

- 当期末的脚步临近,图书馆化作知识的战场与梦想的摇篮。清晨六点的长队、自习室里专注的身影、走廊中此起彼伏的背书声……不同复习场景

- 05-29

- 现视研动漫社“朝花夕誓”线下观影活动

- 05-29

- 第八届杏林花灯会圆满落幕,新安医学学社助力中医药文化传承——千灯锦绣映杏林,百草灵香传皖韵

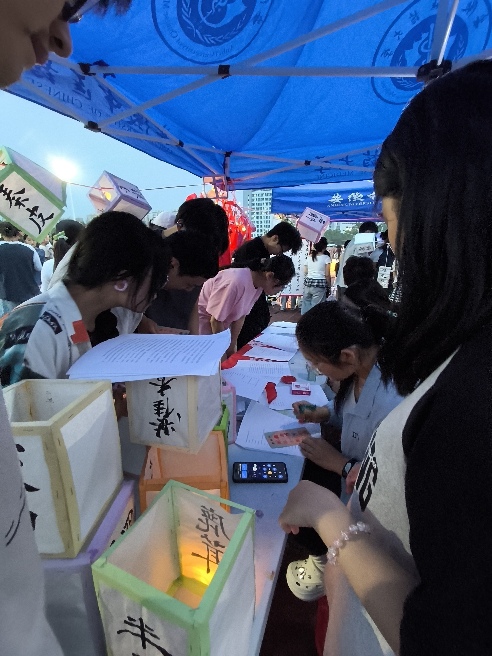

- 2025年5月26日晚,安徽中医药大学少荃湖校区北区操场灯火璀璨,由美育中心、学生处、团委联合主办的第八届杏林花灯会在此盛大举行。

- 05-28

-

大学生三下乡投稿平台