多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

短视频界涌起一股翻拍语文课文的潮流?凭什么受追捧?

发布时间:2025-05-30 阅读: 一键复制网址

短视频界涌起一股翻拍语文课文的潮流?凭什么受追捧?

“忙或不忙,抽空刷个短视频”早已成为潮流。在社会信息量和流通量巨大的今天,我们早已很少有空有心地去读文学作品。近期,我的短视频APP总会向我推荐@郝家豁、@来看苏吧等短视频博主拍摄的“意难平”的语文课文。看完之后呢,我总是想着再看一遍。为什么如此吸引我呢?

思究其原因,我想有如下几点原因:

其一就是人们需要这样有书香气息的短视频作品去思考人生。小说作家笔下的人物总是被赋予了作者的灵魂,大大小小的人物渗透了作者的传达思想;很多用作家自身经历所编著起来的表达爱意抑或其余复杂情感的故事,文字固然深刻,但是短视频却是当下最最流行且易于传播的形式。如果你现在是初高中阶段,你去读朱自清的《背影》,你会读到细腻无比的文字,“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”但是习题册上可能问你的是,分析这段描写,然后你分析了几个动词的表意,瞬间你就会觉得这只是个简简单单的语文题,而不去探究文学大家深处的情感。抑或是急着赶路,深刻文章学了一篇又一篇,觉得索然无味了。但是,网友总会感慨“为什么把这么好的文章放在自己最读不懂的时候?”语文的美是可以陶冶情操、启迪人生的。当你背上行囊去上大学的时候,“从此我的故乡只有冬夏再无春秋。”总会给你莫大的感慨。或许只有当我们迈入大学或者社会的时候才能明白语文的美,读懂作者的隐喻表达。

其二就是短视频创作者用心的演绎及尊重原著。与现在很多的魔改剧不同,短视频里的语文课文翻拍之所以能够吸人眼球,离不开对于课文原文的解读,离不开最普通的人最用心且生活化的演绎。可以是杨绛笔下善良淳朴的老王,可以是史铁生笔下临终惦念儿女的母亲……文学作品去歌颂底层劳动人民,而演绎者本身就是这样一个角色,因此,呈现给大众的是生活化的演技,更能激起受众的情感共鸣。人物内心独白由纸上跃然于屏幕前,大众化模板化的视频令人审美疲劳,高质量的精选视频就显得别具一格了。

短视频流量为王的时代仍然在延续,但是只有扎根于创作才更有可能脱颖而出。创作者以课本为脚本,将一篇篇沉寂在青春积了灰的课文生灵活现地演绎了出来,在受众享受文学作品视频化的熏陶之时,更别忘记去读读文学大家隐藏在文字深处的底蕴。

“忙或不忙,抽空刷个短视频”早已成为潮流。在社会信息量和流通量巨大的今天,我们早已很少有空有心地去读文学作品。近期,我的短视频APP总会向我推荐@郝家豁、@来看苏吧等短视频博主拍摄的“意难平”的语文课文。看完之后呢,我总是想着再看一遍。为什么如此吸引我呢?

思究其原因,我想有如下几点原因:

其一就是人们需要这样有书香气息的短视频作品去思考人生。小说作家笔下的人物总是被赋予了作者的灵魂,大大小小的人物渗透了作者的传达思想;很多用作家自身经历所编著起来的表达爱意抑或其余复杂情感的故事,文字固然深刻,但是短视频却是当下最最流行且易于传播的形式。如果你现在是初高中阶段,你去读朱自清的《背影》,你会读到细腻无比的文字,“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”但是习题册上可能问你的是,分析这段描写,然后你分析了几个动词的表意,瞬间你就会觉得这只是个简简单单的语文题,而不去探究文学大家深处的情感。抑或是急着赶路,深刻文章学了一篇又一篇,觉得索然无味了。但是,网友总会感慨“为什么把这么好的文章放在自己最读不懂的时候?”语文的美是可以陶冶情操、启迪人生的。当你背上行囊去上大学的时候,“从此我的故乡只有冬夏再无春秋。”总会给你莫大的感慨。或许只有当我们迈入大学或者社会的时候才能明白语文的美,读懂作者的隐喻表达。

其二就是短视频创作者用心的演绎及尊重原著。与现在很多的魔改剧不同,短视频里的语文课文翻拍之所以能够吸人眼球,离不开对于课文原文的解读,离不开最普通的人最用心且生活化的演绎。可以是杨绛笔下善良淳朴的老王,可以是史铁生笔下临终惦念儿女的母亲……文学作品去歌颂底层劳动人民,而演绎者本身就是这样一个角色,因此,呈现给大众的是生活化的演技,更能激起受众的情感共鸣。人物内心独白由纸上跃然于屏幕前,大众化模板化的视频令人审美疲劳,高质量的精选视频就显得别具一格了。

短视频流量为王的时代仍然在延续,但是只有扎根于创作才更有可能脱颖而出。创作者以课本为脚本,将一篇篇沉寂在青春积了灰的课文生灵活现地演绎了出来,在受众享受文学作品视频化的熏陶之时,更别忘记去读读文学大家隐藏在文字深处的底蕴。

作者:刘婷云 来源:刘婷云

扫一扫 分享悦读

- 短视频界涌起一股翻拍语文课文的潮流?凭什么受追捧?

- 校园生活里面的网络生活的小发现

- 05-30

- 安徽中医药大学第十届中医药文化节盛大开幕:传承岐黄薪火,弘扬国粹文化

- 5月16日,安徽中医药大学第十届中医药文化节在少荃湖校区拉开帷幕。本届文化节以“皖韵岐黄传薪火,江淮本草济苍生”为主题,由校团委

- 05-30

- 灯火长明处,笔尖耕耘时——图书馆期末复习众生相

- 当期末的脚步临近,图书馆化作知识的战场与梦想的摇篮。清晨六点的长队、自习室里专注的身影、走廊中此起彼伏的背书声……不同复习场景

- 05-29

- 现视研动漫社“朝花夕誓”线下观影活动

- 05-29

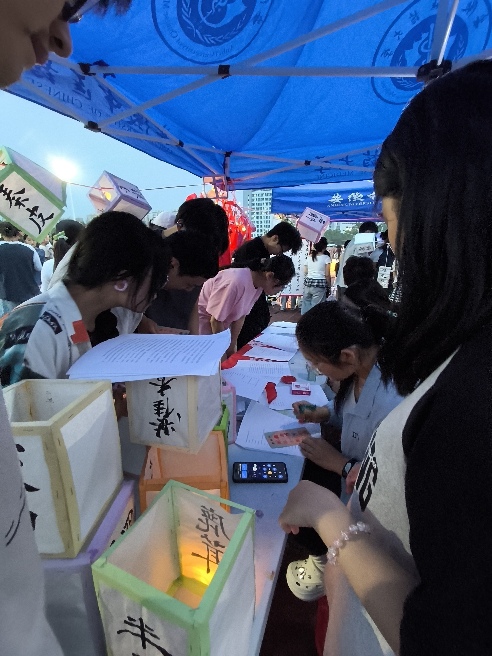

- 第八届杏林花灯会圆满落幕,新安医学学社助力中医药文化传承——千灯锦绣映杏林,百草灵香传皖韵

- 2025年5月26日晚,安徽中医药大学少荃湖校区北区操场灯火璀璨,由美育中心、学生处、团委联合主办的第八届杏林花灯会在此盛大举行。

- 05-28

- 佛山大学医学部开展“书记下午茶”活动

- 为深入了解学生需求,助力学生成长成才,5月21日下午,医学部党委书记刘小辉走进学生社区,开展“书记下午茶”活动,与同学们围绕学业

- 05-25

- 杨靖宇精神与当代德育教育的契合与启示

- 05-24

- 青春践行五育!这个班级为新时代青年成长树立了标杆

- 宁职院国贸3231班积极响应“五育融合”理念,策划并开展了一系列丰富多彩的班级活动。

- 05-23

-

大学生三下乡投稿平台