多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

粽香承千载,龙舟竞渡启新程:高校端午庆典的文化传承与德育新路径

发布时间:2025-05-31 阅读: 一键复制网址

粽香承千载,龙舟竞渡启新程:高校端午庆典的文化传承与德育新路径

摘要:

本文聚焦大学校园端午节庆祝活动,深入探讨其在传统文化传承、集体认同构建及德育功能方面的独特价值。研究表明,高校以龙舟竞渡、文化讲座、手工体验等多维活动为载体,不仅有效激活了青年学子对非物质文化遗产的认知与情感认同,更在集体仪式中强化了归属感与团队精神。校园端午节庆通过融合传统精髓与时代精神,成为推动文化自信培育、深化劳动教育和美育实践的创新平台,为高校文化育人提供了生动范例。

关键词: 大学校园;端午节;文化传承;集体认同;德育实践;非物质文化遗产;仪式教育

当艾草的清香再次弥漫于大学校园的晨风里,当激昂的鼓点伴随着龙舟划破水面,端午节这一古老节日,在青春洋溢的高校殿堂焕发出前所未有的生机。大学校园作为文化传承与创新的重要场域,其端午节庆活动已超越简单的民俗复刻,成为一场融文化认同、集体凝聚与德育实践于一体的精神盛宴。它通过一系列精心设计的仪式与体验,在年轻学子心中播下传统文化的种子,更激发其对民族精神内核的深层体悟与自觉传承。

一、多维活动:文化传承的具身化实践

大学校园的端午庆典,以丰富多元的形式构建起沉浸式文化课堂。龙舟竞渡作为标志性活动,其意义远不止于体育竞技。学子们在挥桨奋进、同舟共济中亲身体验“团结拼搏、奋勇争先”的龙舟精神,这正是对《荆楚岁时记》所载“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日”历史意涵的生动再现。某重点大学龙舟队队长坦言:“训练中的汗水与赛场上的呐喊,让我真正理解了‘路漫漫其修远兮’的坚韧与‘众人拾柴火焰高’的力量。” 这种具身化实践使抽象的文化精神转化为可触可感的生命体验。

与此同时,包粽子、制香囊、点雄黄、系五色丝**等手工活动,以“指尖上的非遗”形式唤醒文化记忆。学生事务中心组织的“粽情端午”工作坊里,来自天南地北的学子在粽叶舞动间交流家乡习俗,饮食人类学家所称的“通过食物传递文化基因**”在此得到印证。民俗学者乌丙安强调:“节日习俗是活态的文化遗产”,而校园中的亲身体验,正是激活这一遗产的关键。

文化讲座、诗词吟诵、楚辞研读则构建起理性认知的桥梁。中文系举办的“屈原精神与当代价值”论坛,将“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的求索精神,与青年学子的学术追求、家国情怀相联结,赋予古老文本以时代回响。

二、仪式共振:集体认同的凝聚与升华

涂尔干在《宗教生活的基本形式》中指出,集体仪式能强化社会纽带。校园端午庆典正是通过仪式化的活动设计,营造出强烈的共同体氛围。万人食堂特供的端午午宴、宿舍楼悬挂的艾草菖蒲、校园主干道上的节日装饰,共同营造出浓郁的节庆物理空间,形成文化认同的“仪式场域”。

龙舟赛场上,院系旗帜招展,师生呐喊助威,此起彼伏的鼓声与号子声形成强大的情感共振。心理学研究证实,同步化的身体动作(如划桨)能显著提升群体认同感。一位参赛学生分享道:“当全队动作整齐划一冲向终点时,强烈的归属感和集体荣誉感油然而生。”这种情感凝聚,在全球化与个体化交织的当下尤为珍贵。

三、德育新篇:传统节日的教育升华

校园端午活动更承载着独特的德育价值。包粽子、缝香囊等劳动实践,是落实教育部《大中小学劳动教育指导纲要》的生动课堂。学子们在亲力亲为中获得劳动技能的提升与“一粥一饭当思来之不易”的感恩教育。而龙舟训练中的团队协作、规则意识、挫折教育,则是对意志品质的锤炼。

尤其重要的是,在文化自觉与文化自信日益成为国家战略的背景下,校园端午活动成为涵养青年文化主体性的重要渠道。当学子们身着汉服吟诵《离骚》,在龙舟竞渡中体悟先贤精神,他们不仅是文化的接受者,更是主动的传承者与创新者。这响应了教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中“推动文化传承创新”的深层要求。

粽叶飘香传古韵,龙舟竞渡启新章。大学校园里的端午节庆,以其蓬勃的生命力证明:传统文化并非博物馆中的静态陈列,而是可以在青春的土壤中焕发新生。当年轻学子在鼓点中奋力划桨,在粽香中体味先民智慧,在吟诵中对话屈子精魂,他们正以最真挚的参与,书写着文化传承的当代答卷。这答卷的核心,是对民族根脉的守护与创新,更是将“亦余心之所善兮”的求索精神,化为新时代砥砺前行的内在动力——大学校园里的每一次端午庆典,都是中华文化基因在年轻心灵中的一次深情唤醒,一次面向未来的蓬勃生长。

摘要:

本文聚焦大学校园端午节庆祝活动,深入探讨其在传统文化传承、集体认同构建及德育功能方面的独特价值。研究表明,高校以龙舟竞渡、文化讲座、手工体验等多维活动为载体,不仅有效激活了青年学子对非物质文化遗产的认知与情感认同,更在集体仪式中强化了归属感与团队精神。校园端午节庆通过融合传统精髓与时代精神,成为推动文化自信培育、深化劳动教育和美育实践的创新平台,为高校文化育人提供了生动范例。

关键词: 大学校园;端午节;文化传承;集体认同;德育实践;非物质文化遗产;仪式教育

当艾草的清香再次弥漫于大学校园的晨风里,当激昂的鼓点伴随着龙舟划破水面,端午节这一古老节日,在青春洋溢的高校殿堂焕发出前所未有的生机。大学校园作为文化传承与创新的重要场域,其端午节庆活动已超越简单的民俗复刻,成为一场融文化认同、集体凝聚与德育实践于一体的精神盛宴。它通过一系列精心设计的仪式与体验,在年轻学子心中播下传统文化的种子,更激发其对民族精神内核的深层体悟与自觉传承。

一、多维活动:文化传承的具身化实践

大学校园的端午庆典,以丰富多元的形式构建起沉浸式文化课堂。龙舟竞渡作为标志性活动,其意义远不止于体育竞技。学子们在挥桨奋进、同舟共济中亲身体验“团结拼搏、奋勇争先”的龙舟精神,这正是对《荆楚岁时记》所载“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日”历史意涵的生动再现。某重点大学龙舟队队长坦言:“训练中的汗水与赛场上的呐喊,让我真正理解了‘路漫漫其修远兮’的坚韧与‘众人拾柴火焰高’的力量。” 这种具身化实践使抽象的文化精神转化为可触可感的生命体验。

与此同时,包粽子、制香囊、点雄黄、系五色丝**等手工活动,以“指尖上的非遗”形式唤醒文化记忆。学生事务中心组织的“粽情端午”工作坊里,来自天南地北的学子在粽叶舞动间交流家乡习俗,饮食人类学家所称的“通过食物传递文化基因**”在此得到印证。民俗学者乌丙安强调:“节日习俗是活态的文化遗产”,而校园中的亲身体验,正是激活这一遗产的关键。

文化讲座、诗词吟诵、楚辞研读则构建起理性认知的桥梁。中文系举办的“屈原精神与当代价值”论坛,将“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的求索精神,与青年学子的学术追求、家国情怀相联结,赋予古老文本以时代回响。

二、仪式共振:集体认同的凝聚与升华

涂尔干在《宗教生活的基本形式》中指出,集体仪式能强化社会纽带。校园端午庆典正是通过仪式化的活动设计,营造出强烈的共同体氛围。万人食堂特供的端午午宴、宿舍楼悬挂的艾草菖蒲、校园主干道上的节日装饰,共同营造出浓郁的节庆物理空间,形成文化认同的“仪式场域”。

龙舟赛场上,院系旗帜招展,师生呐喊助威,此起彼伏的鼓声与号子声形成强大的情感共振。心理学研究证实,同步化的身体动作(如划桨)能显著提升群体认同感。一位参赛学生分享道:“当全队动作整齐划一冲向终点时,强烈的归属感和集体荣誉感油然而生。”这种情感凝聚,在全球化与个体化交织的当下尤为珍贵。

三、德育新篇:传统节日的教育升华

校园端午活动更承载着独特的德育价值。包粽子、缝香囊等劳动实践,是落实教育部《大中小学劳动教育指导纲要》的生动课堂。学子们在亲力亲为中获得劳动技能的提升与“一粥一饭当思来之不易”的感恩教育。而龙舟训练中的团队协作、规则意识、挫折教育,则是对意志品质的锤炼。

尤其重要的是,在文化自觉与文化自信日益成为国家战略的背景下,校园端午活动成为涵养青年文化主体性的重要渠道。当学子们身着汉服吟诵《离骚》,在龙舟竞渡中体悟先贤精神,他们不仅是文化的接受者,更是主动的传承者与创新者。这响应了教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中“推动文化传承创新”的深层要求。

粽叶飘香传古韵,龙舟竞渡启新章。大学校园里的端午节庆,以其蓬勃的生命力证明:传统文化并非博物馆中的静态陈列,而是可以在青春的土壤中焕发新生。当年轻学子在鼓点中奋力划桨,在粽香中体味先民智慧,在吟诵中对话屈子精魂,他们正以最真挚的参与,书写着文化传承的当代答卷。这答卷的核心,是对民族根脉的守护与创新,更是将“亦余心之所善兮”的求索精神,化为新时代砥砺前行的内在动力——大学校园里的每一次端午庆典,都是中华文化基因在年轻心灵中的一次深情唤醒,一次面向未来的蓬勃生长。

作者:孙延森 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 粽香承千载,龙舟竞渡启新程:高校端午庆典的文化传承与德育新路径

- 本文聚焦大学校园端午节庆祝活动,深入探讨其在传统文化传承、集体认同构建及德育功能方面的独特价值。研究表明,高校以龙舟竞渡、文化

- 05-31

- 短视频界涌起一股翻拍语文课文的潮流?凭什么受追捧?

- 校园生活里面的网络生活的小发现

- 05-30

- 泰院给予我的

- 大学生活

- 05-30

- 安徽中医药大学第十届中医药文化节盛大开幕:传承岐黄薪火,弘扬国粹文化

- 5月16日,安徽中医药大学第十届中医药文化节在少荃湖校区拉开帷幕。本届文化节以“皖韵岐黄传薪火,江淮本草济苍生”为主题,由校团委

- 05-30

- 灯火长明处,笔尖耕耘时——图书馆期末复习众生相

- 当期末的脚步临近,图书馆化作知识的战场与梦想的摇篮。清晨六点的长队、自习室里专注的身影、走廊中此起彼伏的背书声……不同复习场景

- 05-29

- 现视研动漫社“朝花夕誓”线下观影活动

- 05-29

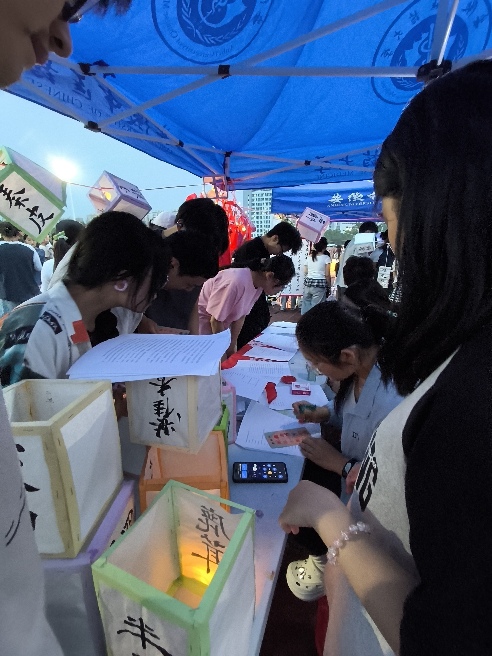

- 第八届杏林花灯会圆满落幕,新安医学学社助力中医药文化传承——千灯锦绣映杏林,百草灵香传皖韵

- 2025年5月26日晚,安徽中医药大学少荃湖校区北区操场灯火璀璨,由美育中心、学生处、团委联合主办的第八届杏林花灯会在此盛大举行。

- 05-28

- 佛山大学医学部开展“书记下午茶”活动

- 为深入了解学生需求,助力学生成长成才,5月21日下午,医学部党委书记刘小辉走进学生社区,开展“书记下午茶”活动,与同学们围绕学业

- 05-25

-

大学生三下乡投稿平台