多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

再读《活着》

发布时间:2024-09-28 阅读: 一键复制网址

再读《活着》

当我再次拿起《活着》这本书,我想起了b站火过的“回村三天,二舅治好了我的精神内耗”,高达6000万的播放量令人意外而又平静意外的或许是二舅的曲折的命运与他不屈的斗争,平静的又或许是在我们身边的也存在着这类人,引起了我们的无穷共鸣。弹幕都感慨到这也许就是现实版《活着》,无独有偶,同样的在谭谈交通中的气球哥以及其他命运相似的悲惨的人们又何尝不是在为生活而努力活着,亦有生活虐我千百遍,我却待他如初恋之情。正如余华所言:“活着,它的力量不是来自于喊叫,而是来自于忍受,忍受现实给予我们的幸福和苦难。苦难终将过去,珍惜当下,好好活着。”中国人们对于这类悲惨而又对生活充满敬意的人往往是怜悯包容的,都说小说来源于现实,看着这些鲜活的存在于现实中的福贵,使我再次翻起了余华的《活着》。《活着》这本书的主角命运是多厄运的,而我们却总能在现实中找到比福贵还悲惨的人物。纵然已是第三遍,在不同环境中,特别是当下的备受人们推崇的热点下,我又有了许多新的感悟。

细细想来,从前的《活着》对于我而言仅仅收获了眼泪,单纯的觉得它是一部堆砌苦难的作品,而现在的《活着》让我看见了那个时代的缩影。福贵早期的命运可谓悲惨与幸运共存了,悲的是他身为地主家的儿子却因赌博而败光家产,悲的是他父亲也因此而死;幸的是恰好赶上土改,他也因此不用拉去枪毙。而这小幸运好似老天爷留给他最后的温情,好像要用一生来偿还,在余生中亲人一个个离他远去,只留下他一个人面对这苦难的生活。但他没有失去活着的勇气,而是带着对亲人的记忆用尽全力的活着。

其中最令人难过的莫过于有庆的善良,而这善良却令他被活活吸干血死在了医院,医生只是责怪了一句:”你怎么这么胡闹”便又赶去救治失血过多的市长夫人。福贵听闻噩耗后想去找医生和县长拼命,医生竟然嗔怪到:“你怎么只生一个儿子”,而世事难料,县长竟然是他被抓去当国名党时出生入死的战友春生。福贵又喜又悲,春生也只是叹了口气:“为何偏偏是你的儿子!”福贵离开了,手里抱着冰冷的有庆,埋葬在他爹娘的坟旁。医生的不管不顾看似荒诞,但很现实,为了讨好县长,救治好夫人,牺牲一个小孩子在他们看来不算什么大事,尽管他很善良。而医生的责骂与怪罪,更像是“受害者有罪”定论里的施罪者,出了问题先挑出你的毛病,这反倒成为了保护自己的理由和反击受害者的“证据”。县长春生的那句“为何偏偏是你的儿子”同样耐人寻味,倘若福贵与他素不相识,那么一个平民百姓家的儿子死了就没有关系了嘛。悲剧的巧合是意料之外,情理之中的,尽管如此,还是让人难以接受。有庆的死让观众共情,也正是如此的悲剧,使《活着》富有生活的象征意义,生活的悲剧必然会发生,你不能回头去改变,只能去适应它,忍受它,接受它。

福贵在最后买下了一头趴在地上哭泣的老牛,这是本因被宰杀的老牛,而福贵好似在这头牛上看见了被生活抛弃的自己,却又向生活展示自己最后的殷切期望。老牛本来也已经快走到了尽头,而后又成了别人口中的“老不死”,没有像福贵先前般家人离他而去,这或许生活给予福贵不屈态度的慰藉,又或许是他们的顽强打破了生命原本赋予的界限。最后的结尾是:“老人与牛渐渐远去,我听见老人粗哑的令人感动的声音在远处传来,他的歌声在空旷的傍晚像歌声一样飘扬,唱到‘少年去游荡,中年想掘藏,老年做和尚。’”他的人生也像风一样飘荡,轻飘飘的吹来,好似什么都没带走,又好像带走了一切;好似一切都没发生,又好像什么都发生了。从中我们不难读出,他的纵情高歌唱出了自己的人生,唱出了自己所忍受幸福与苦难,唱出了自己与这个折磨他的人生的和解与释然。

福贵是可怜的,可悲的,又是可敬的。在残酷的人生中不断找寻自我,不断的在生活底线挣扎,不断以积极的姿态直面生活。当下的社会,有些年轻人们深陷精神内耗之中,面对生活多是抱怨现状却不做出行动,即便想要行动也是犹犹豫豫。《活着》却给我们展现出对生活的如藕断丝连般的热爱,福贵的形象充实,二舅又何尝不是如此,当我们了解他们时,会产生共鸣,为其所感动,精神内耗也随之被治愈。

《活着》或许是想告诉我们,既然无法逃避生活中的苦难,与其溺死在汹涌的海水中 ,不如拼尽全力逆流而上,以钢铁般的身躯抵御水流的冲击,以不息般的意志回应浪潮的嘲讽,在艰难险阻中找寻一丝生的希望,那也许也是永生,精神的永生。

作者:刘圣泽 来源:作者本人感悟

扫一扫 分享悦读

- 再读《活着》

- 当我第三次阅读活着,我又看到了更深层面的意义以及对当下的启示,经典永不过时,它会一直给予我们智慧与力量

- 09-28

- 路

- 一个大山里的孩子,来到大学校园的所思所感!

- 09-27

- 《尘埃落定》有感

- 09-25

- 论人性

- 讨论人性的本质

- 09-24

- 一缕乡愁寄明月

- 09-20

- 以木作注的民族交往交流交融

- 从土家吊脚楼及多个方面体现了民族之间的交往交流交融

- 09-20

- 稼穑蓬勃,梦想熠熠

- 09-16

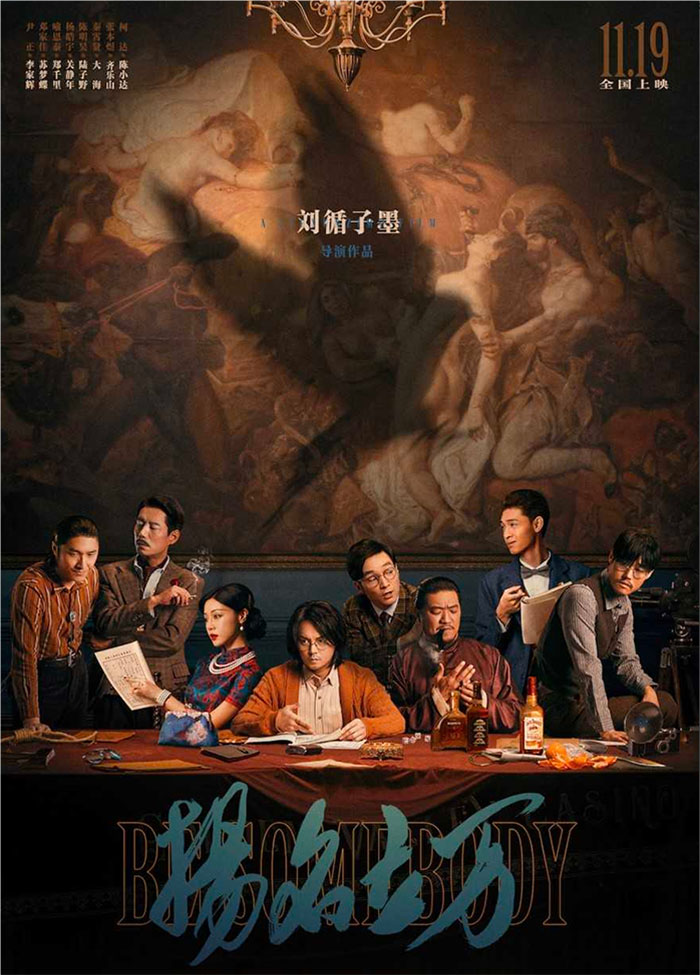

- 暗流涌动中隐藏的真心——浅析影片《扬名立万》

- 关于生不逢时和愤世嫉俗,关于生存生计和坚守本真,关于极度讽刺和怅然释怀,关于自甘送死和以爱之名,关于追求真相和守护秘密。

- 09-16

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台