安徽理工大学实践调研团:探武王墩历史密码,拓文化传承新篇

- 发布时间:2025-08-19 阅读:

- 来源:多彩大学生网

时值武王墩墓入选'2023年度全国十大考古新发现'之际,6月23日,安徽理工大学武王墩文化传承和保护调研团一行5人组成调研团,赴淮南市三和镇武王墩墓考古工地及寿县楚文化博物馆,开展为期两天的'考古+讲解'双模式实践。作为迄今规模最大的战国楚国王级墓葬,武王墩的发掘对研究楚国东迁历史具有关键意义,团队此行旨在探寻武王墩的历史密码,了解并传承武王墩优秀传统文化。

访武王墩墓考古地,探文化挖掘进度

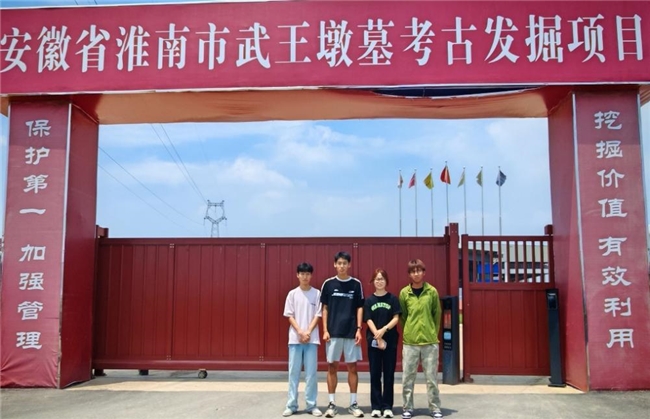

6月23日,调研团怀着敬畏之心,踏入了被誉为"江淮考古新地标"的武王墩墓发掘现场。这座沉睡两千余年的战国大墓正向世人缓缓展开其神秘画卷。在调研过程中,通过与当地村民的深入访谈,我们得以窥见这项世纪工程的最新进展。在与当地村民们深度探讨中,村民感慨:“以前只觉得是土堆,现在才晓得底下藏着‘楚国密码本’!”据现场了解,目前考古团队已成功完成北侧室与西部四座侧室的系统性发掘工作,逾万件珍贵文物破土而出。随着考古工作的持续推进,我相信这座承载着厚重历史的大墓必定会为未来相关研究提供一个重要的时空坐标!

调研团在考古挖掘实地的合影(摄影:唐佳华)

访楚淮文化博物馆,拓武王墩文化新篇

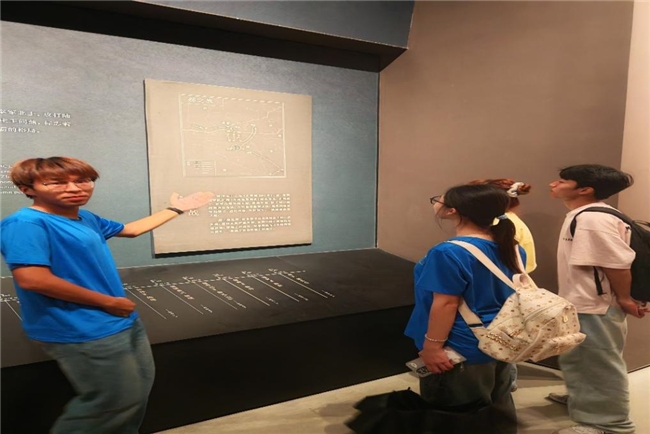

6月24日,调研团转寿县楚文化博物馆,重点调研新设立的“武王墩专题展”开启了一场穿越时空的文化对话。馆方特别开放文物修复室,展示出土彩绘漆瑟的加固过程。队员们在笔记中写道:“漆瑟上的朱红凤鸟纹与《楚辞》‘凤皇翼其承旗’的记载遥相呼应,瞬间打通了文献与实物的隔阂。在“楚考烈王历史陈列”展区,团队成员化身讲解员,向游客剖析楚文化“东迁”背景:“公元前241年楚都迁至寿春(今寿县),武王墩墓的青铜鼎铭文可能改写这段‘末代楚都’的认知。”每一件历经沧桑的文物,都如一把镌刻着文明密码的金钥匙,唤醒沉睡的历史记忆;每一段厚重的文化积淀,都在叩击着青年学子的心灵。团队成员纷纷表示,作为新时代文化传承的生力军,必将以敬畏之心守护中华文脉,以青春之力赓续历史荣光,让沉睡的文物“活”起来,让璀璨的文明“火”起来!

团队介绍楚考烈王的历史背景(摄影:李昊泽)

传文化薪火,赋时代意义

武王墩遗址承载着跨越三千载春秋的文明密码,在为期两天的文化探源实践中,实践团队循着考古发掘现场至楚淮文化博物馆的轨迹,触摸楚淮大地的文化脉动。当青铜器的绿锈与漆器的朱彩在探方中重现天日,我们愈发坚信:优秀传统文化不应湮没于时光尘埃,而需在考古实证中探源溯流,在活化传承中焕发新生机。让沉睡的文物开口说话,使古老智慧融入当代生活,这正是新时代赋予我们的文化使命。

- 安徽理工大学实践调研团:探武王墩历史密码,拓文化传承新篇

- 2025-08-19

- 信阳师范大学00后学子开展光伏回收“三下乡”暑期实践 以青春之力助“双碳”攻坚

- 2025-08-19

- 安徽中医药大学团委:引领青春力量,助力中医药传承与发展

- 2025-08-19

- 青葵润苗,扇绘童心

- 2025-08-19

- 【糖医志愿服务队:艾香袅袅,授艺传温】

- 糖医志愿服务队的培训课堂上,艾条的温热香气萦绕不散。

我们细致讲解艾灸穴位配伍,亲手示范持艾手法与灸疗距离,从基础操作 - 2025-08-19

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台