莫蔚靖小小发明家

“莫蔚靖”这个名字很容易让人联想起蔚蓝的天空。获得多项科技竞赛奖项的他,一直以创新为翅膀在科研这片天空翱翔。他说话极有条理,渗透出广东男生与生俱来的细致,黑框眼镜后那双灵动的眼睛总能让他从生活中不断发现新点子。如今,他已是12项国家、市、校、院多项科技类大奖得主。

观察生活认真琢磨

2012年的秋天,从小就喜欢探索未知领域的他来到我校仪器科学与光电工程学院光电信息科学与工程专业,探索科技之光。善于观察的他总能发现生活中的创新点,他看到新闻里提到“挂号难”的现象,就琢磨着设计便携式多功能家用医疗系统,做了一个网络系统把患者和医生在网上直接联系起来,让医生能直接回答患者疑难,这个项目如果推广了,很有可能节省山区农村人为进城看病要耗费的大量时间和费用。最终,作品获得了首都大学生课外学术科技作品竞赛三等奖。他说,他的多项科技奖项都来源于对生活的观察和发现。

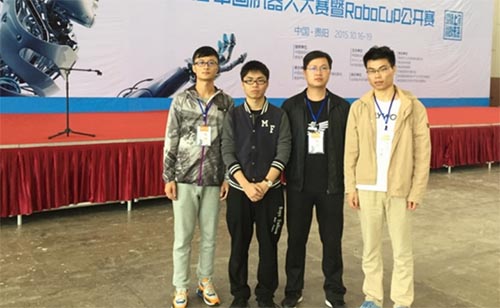

飞翔总要克服阻力,有时还要逆风飞翔,科研项目也总会遇到难关,唯有不断尝试,寻找新方法才能有所突破。2015年,他参加了“尚和杯”中国机器人大赛暨RoboCup公开赛——动作投影对抗赛,比赛根据电影内的机器人格斗比赛演变而来,赛项所有内容由参赛队员控制机器人完成,机器人上半身控制的方式必须使用行为投射方式,即机器人的上肢必须复现操作人员的动作,机器人需要使用无线连接,不能与外界有任何缆线连接,双方机器人对阵有些像武侠片中两位高手在拼内力,比赛中的“内力”就是参赛团队的智慧力量。开赛准备时,他们团队发现接手的机器人在控制上有问题,甚至有一阵机器人完全动不了,于是只得重新编写程序。身为组长的莫蔚靖冥思苦想都没能找到更好的解决办法,休息时突然想起了跳舞毯,灵机一动,采用跳舞毯的原理,将机器人改为用脚控制前进方向,用双手控制机器人上臂的出击行动,同时在攻击上,加强了手臂的力量,增加了钩子,这样更容易重拳出击,撂倒对手。这精巧的设计解决了机器人的控制问题。

但他们却在比赛时遇到了新的难题——对手绕开比赛规则在设计方面对机器人的限制,设计了方形的机器人,方形的特点是难被推倒,设计人形机器人的他们明显处于劣势。“我们在这里,他们在那里,由于我们和机器人之间的距离不合适,有一阵双方机器人都处于停滞状态。”他拿起桌上的水瓶再现比赛的激烈场面,好像一个将军在仔细观察沙盘中的地形:我们只得采取迂回战术,多转几回方向,双方僵持了很久,随时一个转身都可能倒下。”团队沉着应战,经过多个角度的调整,他们的机器人终于能动了。最终他和他的团队取得了二等奖的好成绩。

(莫蔚靖和他的“猎虎队”克难攻坚,获得2015“尚和杯”中国机器人大赛暨RoboCup公开赛——动作投影对抗赛二等奖)

凭借风力直上青云

飞翔总是需要借助风力,课内的基础知识就是升力,让创新飞得更高,团队合作就是牵引力,推动创新飞得更远。

课内知识是创新的基础,没有知识的积累,创新想法往往会变成“空中楼阁”。莫蔚靖始终认真对待校内的学习,上课认真听讲,下课奔波于实验室、自习室研习。为保证重要的基础课学习,他甚至放弃了喜爱的社团——网协的“五号快车”活动,因为他认为学生的首要任务是学习。做实验时,一个纹波,一个代码失误都有可能导致整个实验出错,为了调整代码和程序,他甚至要熬通宵解决问题。他不仅自己成绩名列前茅,还积极为班级营造良好学风,大学四年大部分课程都是由他做课代表。他经常帮助同学解答疑难,以服务同学为乐,同时他自己也能在其中收获到知识。扎实的基础知识给他的创新提供基础,他观察生活时总能把学到的知识活学活用,成为一个“小小发明家。”

他认为团队合作在学习和竞赛中是很重要的,采访中,当他提到他的“小发明”时,用的主语大多是“我们”,他的成功离不开团队的努力,同学的讨论集思广益,老师的指导指明方向,当遇到困难时,感到疲惫时,大家互相鼓励,齐心协力攻克难关,一起思考,一起尝试,共同做出一个项目。

莫蔚靖以创新为翅膀,借助学习知识提供的升力,团队合作带来的牵引力,为自己创造了美好的未来。如今,他获得了学校的硕士研究生推免名额,顺利保送我校光电学院进一步深造。我们祝愿他能继续在喜欢耕耘的这片天空中开拓更广阔的天地。

- 莫蔚靖小小发明家

- “莫蔚靖”这个名字很容易让人联想起蔚蓝的天空。获得多项科技竞赛奖项的他,一直以创新为翅膀在科研这片天空翱翔。

- 12-30

- 不忘本心 始终坚守道德与责任育人律 ——访北京市教学名师周

- 周金和老师的办公地点在健翔桥三教501,这是通信学院信号与处理实验室。推门进去,排排电脑掩映间

- 12-30

- 史新立真实可爱的工科小女生

- 不知谁说过:“外院的男生、自动化的女生都是神一般地存在。”这其实略带夸张了,但也算反映了一种到目前为止持续存在的现象吧。

- 12-20

- 在困境中弯道超车——长城学者、北京高校优秀共产党员陈勇教

- 春风拂面的北理工西操场上,一辆电动游览车时快时慢以不同的工况行驶着。两个意气风发的年青人一个开车,一个采集数据

- 12-20

- 维修工曾师傅要退休了,就想着还能为学校干点啥!

- 现如今,外地来京务工绝不是什么新鲜事儿,大家目标基本一致,赚钱养家。但对同样是外地来的曾师傅来说,却不完全对。

- 12-20

- 余果我们的“女神”学姐

- 站在我面前的这位学姐,黑色的大衣衬托出她干练的气质,星星装饰的围巾又让她不失少女情怀,言谈举止散发着迷人的优雅,爱笑的她总会给

- 12-20

- 徐湛积跬步以至千里

- 在那个冬日的北京,天空格外晴朗,机场,挥别众亲友,转身踏入安检通道,我校通信学院徐湛老师

- 12-20

- 周徐365天,365分,小女生爆发小宇宙

- 她,甜美可爱,长发飘飘,瘦小的身材,柔弱娇嫩的外表下,却隐藏着巨大的能量,考研初试365分,成功通过复试并拟录取北京理工大学自动

- 12-20

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534