陀螺的梦想

一个茶杯大小的压电陀螺,只有1斤重,却是导弹的“眼睛”,能随时发射讯号,观测导弹的飞行姿态,提高瞄准精度,曾在我国中远程导弹中大显身手。

这个神奇的陀螺,曾是中国“导弹之父”钱学森的梦想;让这个梦想成为现实的人,叫张福学,北京信息科技大学传感技术研究中心教授。

43年前的初夏,一封加急电报,让刚30岁出头的张福学见到了钱学森。时任国防科委副主任的钱学森召集各地研究所成员,在北京西郊召开一个惯性器件的研讨会。

当时,我国已经拥有了近程导弹,正在研制中远程导弹。要让导弹飞得更远,小巧轻便的机械器件必不可少,可当时使用的器件很多是“大个头儿”,导弹上的一套机械陀螺和陀螺加速度计,就有圆桌大小,重达几十公斤。

“用压电能不能实现陀螺的固体化和小型化?”钱学森提出的大胆设想,开启了张福学的“陀螺之梦”。

当年9月,张福学所在的研究所成立压电陀螺研制小组,他出任组长。其实,当时国内外还很少有人研究压电陀螺,听说广州一所大学有位老教授研究陀螺,张福学专程登门求教,恶补陀螺知识。

与此同时,钱学森每个月的亲自指导,为年轻的小伙子们带来源源不断的钻研动力。找不到交流的地方,钱学森就鼓励他们:“自己组织交流,要敢于做资料上没有的东西”;没有经验可借鉴,他们就自学压电基础知识和原理;设备不足,自己动手组装土烧锻炉、土电火花切割器。即使在“文革”中,张福学的科研也没有中断。

建设三线时,张福学和战友从广州迁到四川永川县。他以实验室为家,不分昼夜地干。错过饭点,就买上两分钱的泡菜或盐巴,就着冷米饭填肚子。在攻克扫描震动试验时,张福学患上了严重的皮肤瘙痒症,整夜睡不着觉,他就干脆起床看资料。一次,实在体力不支,他昏倒在厕所,撞破了头。

艰苦的环境,张福学没有一句抱怨,他常常想起钱学森的叮嘱——惯性器件小型化,一定要在中国实现!

1974年,历经上百次实验,中国的压电陀螺诞生了!1978年,压电陀螺通过国家的技术鉴定。最终的压电陀螺只有1斤重,茶杯大小,抗震强度和寿命却提高100倍和1000倍以上。小陀螺先后在我国中远程导弹及部分舰船中大显身手。

钱学森教会张福学做梦,张福学努力让梦想成真。

如今,74岁的张福学头发花白,背部微驼,走路有些迟缓,但他的双眼炯炯有神,谈起心爱的陀螺,更是神采飞扬。他仍奋战在科研一线,他的下一个梦想是研制出指甲片大小的微型机械陀螺,让神奇的小陀螺释放更大的能量.

这个神奇的陀螺,曾是中国“导弹之父”钱学森的梦想;让这个梦想成为现实的人,叫张福学,北京信息科技大学传感技术研究中心教授。

43年前的初夏,一封加急电报,让刚30岁出头的张福学见到了钱学森。时任国防科委副主任的钱学森召集各地研究所成员,在北京西郊召开一个惯性器件的研讨会。

当时,我国已经拥有了近程导弹,正在研制中远程导弹。要让导弹飞得更远,小巧轻便的机械器件必不可少,可当时使用的器件很多是“大个头儿”,导弹上的一套机械陀螺和陀螺加速度计,就有圆桌大小,重达几十公斤。

“用压电能不能实现陀螺的固体化和小型化?”钱学森提出的大胆设想,开启了张福学的“陀螺之梦”。

当年9月,张福学所在的研究所成立压电陀螺研制小组,他出任组长。其实,当时国内外还很少有人研究压电陀螺,听说广州一所大学有位老教授研究陀螺,张福学专程登门求教,恶补陀螺知识。

与此同时,钱学森每个月的亲自指导,为年轻的小伙子们带来源源不断的钻研动力。找不到交流的地方,钱学森就鼓励他们:“自己组织交流,要敢于做资料上没有的东西”;没有经验可借鉴,他们就自学压电基础知识和原理;设备不足,自己动手组装土烧锻炉、土电火花切割器。即使在“文革”中,张福学的科研也没有中断。

建设三线时,张福学和战友从广州迁到四川永川县。他以实验室为家,不分昼夜地干。错过饭点,就买上两分钱的泡菜或盐巴,就着冷米饭填肚子。在攻克扫描震动试验时,张福学患上了严重的皮肤瘙痒症,整夜睡不着觉,他就干脆起床看资料。一次,实在体力不支,他昏倒在厕所,撞破了头。

艰苦的环境,张福学没有一句抱怨,他常常想起钱学森的叮嘱——惯性器件小型化,一定要在中国实现!

1974年,历经上百次实验,中国的压电陀螺诞生了!1978年,压电陀螺通过国家的技术鉴定。最终的压电陀螺只有1斤重,茶杯大小,抗震强度和寿命却提高100倍和1000倍以上。小陀螺先后在我国中远程导弹及部分舰船中大显身手。

钱学森教会张福学做梦,张福学努力让梦想成真。

如今,74岁的张福学头发花白,背部微驼,走路有些迟缓,但他的双眼炯炯有神,谈起心爱的陀螺,更是神采飞扬。他仍奋战在科研一线,他的下一个梦想是研制出指甲片大小的微型机械陀螺,让神奇的小陀螺释放更大的能量.

时间:2022-12-15 作者:多彩大学生网 来源:多彩大学生网 关注:

- 陀螺的梦想

- 一个茶杯大小的压电陀螺,只有1斤重,却是导弹的“眼睛”,能随时发射讯号,观测导弹的飞行姿态,提高瞄准精度,曾在我国中远程导弹中

- 12-15

- 有担当的大个儿

- 古话说民以食为天,吃饭是天大的事儿。数千名师生吃饭,那更是比天还大的事儿。然而,我们学校四食堂这件天大的事儿,却是由一位名不见

- 12-13

- 晓臣念书

- 初夏五月,晨光挥洒。小营校区实验楼边的樱花一树烂漫,如锦如霞。下课铃惊走了花枝上的几只蝴蝶,潮水般的人群涌到了实验楼前的台阶上

- 12-13

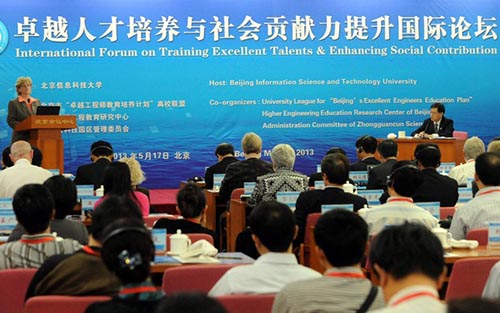

- 国际论坛幕后的年轻人

- 5月17日,“卓越人才培养与社会贡献力”国际论坛在北京会议中心开启。通过这个平台,有的人收获了成功,有的人赢得了赞誉,也有人找到

- 12-13

- 演示文稿制作能手包立辉

- 在5月17日由我校主办的“卓越人才培养与社会贡献力提升”国际论坛上,一套设计精巧、衔接流畅的英文演示文稿,为柳贡慧校长的精彩讲演

- 12-13

- 普通人王鸿阳

- 王鸿阳是经济管理学院09级的一名学生,因其两年来一直坚持帮助因疾病生活有所不便的室友小明,从而获得“2013年感动经管人物”荣誉称号

- 12-13

- 充满正能量的刘鑫华

- 后勤有这么个人,她总是很忙,但从来都是精力充沛,活力四射,总是热情洋溢得要把人烫着。她穿着打扮全凭个人喜好

- 12-13

- 有原则的李师傅

- 李师傅名叫李德生,是一位普通的后勤维修工。李师傅40多岁,圆乎脸儿,眼睛不大,身材不高,但很健壮,朴实敦厚中透着股聪明劲儿。

- 12-13

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534