多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

扬大广陵学院青年团队寻扬之韵味,体验国情与非遗的交融!

发布时间:2024-03-01 关注: 一键复制网址

扬大广陵学院青年团队寻扬之韵味,体验国情与非遗的交融!

中国青年网扬州2月24日电(通讯员 饶丽鹃)据扬州外事报一行澳门籍大学生来扬参访,在古运河畔开启“大运河”历史文化之旅。作为在扬读书的学子深感自豪,欲深入国情与非遗的交融,感受扬州悠久历史文化的魅力,保护和宣传扬州非物质文化遗产。1月4日至5日,扬州大学广陵学院组织的一支“国之瑰宝,扬之韵味”实践青年团队打开了社会热点的闸门,涌入了寻味扬州的流淌中。通过参观博物馆、拓印纪念章、访谈负责人、切身制作体验、走访非遗办公室等活动方式深入从工艺美术、戏曲音乐、技艺等方面感受扬州博大精深的非遗文化以及优美隽永的魅力,大力保护并宣传扬州非物质文化遗产。探寻千年水道的辉煌历史——中国大运河博物馆

第一站,这支队伍走进了中国大运河博物馆,仿若这世上真有时空穿梭一般,历史的画卷在眼前徐徐展开,追溯着大运河的前世今生。这里,青年们不仅能领略到大运河的壮丽风光和丰富的人文蕴涵,还能感受到千百年来的沧桑变迁。博物馆内,珍贵的文物讲述着大运河的传奇故事。那些古老的船只、繁忙的码头、万头攒动的商贸活动,如一幅幅栩栩如生的画卷映入眼帘,身临其境在那个繁荣的时代。同时,博物馆还展示了丰富的文化内涵,包括运河沿岸的风土人情、民间艺术和运河文化的传承与发展。从远古的航行轨迹,到近代的航运繁荣,大运河见证了中华民族的辉煌历史和文明进程,也刻印下了扬州这座历史名城的发展脚步。青年们闻声“情有梦通——齐白石笔下的四季生机”特展在此举行便热切而来。齐白石先生师法自然,与扬州画派,特别是与石涛等大家“师造化,用我法”的艺术主张如出一辙,而其浮梦还乡的艺术思想也与梦通大运的艺术概念同频共振着。 此次展览展现了齐白石先生在花鸟草虫题材领域为人称道的深厚功力,以水墨营造意在似与不似之间的生命世界为切入视角,述说其对传统中国画做出的贡献。尤其是齐白石先生笔下的各类虫子:早期“工”的细致,晚期“控”的水与颜料笔力千钧化作虫儿们翩飞的触须、透明的翅膀举重若轻、炉火纯青。“为万虫写照,为百鸟张神”。能一睹齐老先生真迹,学生们深感荣幸,争相将其书画印章盖印在自己心爱的笔记本上。

探索创新发展的非遗文化——非遗照未来

第二站,青年团队到访了扬州市邗江区康乐小区的“红盟未来馆”,并拜访了在这里任教的老师高国锦老师。目前,扬州非遗市级名录共有153项,15项被列入国家级非物质文化遗产名录,23项被列入省级非物质文化遗产名录。高老师带领青年团一一参观了馆内放置陈列的物品,古琴、泥塑、木偶、绒花、剪纸、印章书法,绘画作品等等数不胜数,在高老师的细心讲解下,青年们通过观摩听讲和亲身体验,以谦虚尊重的态度,认真了解并学习了非物质文化遗产。首先高老师向几个青年们提出疑问“文化是什么?”,再询问他们各自所学习的专业,平时闲暇时的兴趣爱好以及对自己未来的计划打算。通过高老师循循善诱的引导,青年们对“文化的含义”有了更准确的理解“文化源自人民群众的生产生活,从猿人到智人,有了人就有了文化。文化是生活中潜移默化的存在,而人民是非遗的持有者、传承者和受益者。”并且得到了高老师对青年们的专业、兴趣的指导性意见,非遗文化往往具有深厚的历史底蕴和独特的艺术价值,在现代社会中,利用一定的创新和策略将传统技艺转化为可持续的收入来源。旅游管理的同学因为个人的外向适合去推广宣传非遗,与人打交道;汉语言专业的同学因为专业的特殊性可以通过文稿来介绍非遗;工程设计专业的同学可以通过设计技术的本领创新非遗。利用非遗来养活自己,这是一个充满挑战与机遇的过程。

探究生动有趣的剪纸艺术——非遗进社区

第三站,青年团投入了一场由高国锦老师教学的酣畅淋漓的非遗活动——剪纸。高老师拿出他的黑色皮箱,这看似不太起眼的黑箱子承载着高老师的心血和精神,也承载着我们民族的自豪——非遗。黑箱子陪着高老师随访了无数个社区和乡村小镇,拿出箱子里的非遗文化活力活现地展示在人民的面前,亲自下场去教学人们学习非遗技术。高国锦老师是资深的书画美术师、扬州诗鱼书院的院长、扬州书画家协会会员、扬州社会研修学院负责人、扬州非遗研学联盟执行主席、中国书法联盟扬州分会主席,他不仅教授百姓党建与文化知识,也积极帮扶培训残疾人。

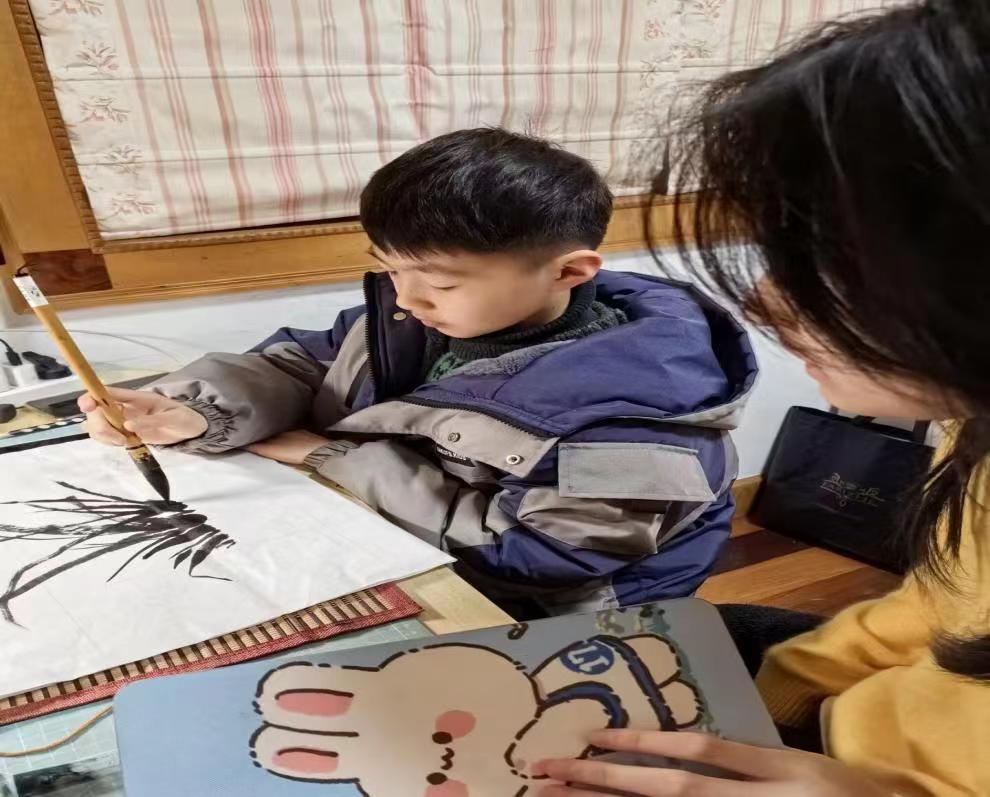

由于青年们没有绘画技巧,也是第一次学习剪纸,高老师教学的是“容易上手”的“福”字,其中两位有经验一点的同学剪的是兔子。先将福字勾勒出形,再将其定在红纸上,用剪刀的刀剑戳在福字的边上,借着巧劲儿轻轻地逆时针沿边剪起。剪纸的每一刀都蕴含着传统艺术的美和智慧。当手中的剪刀在红纸上起舞,就好似在创作一幅独特的艺术作品。随着时间的缓缓流淌,青年们相继完成了各自的剪纸活动。高老师带着青年们参观了红盟馆内陈设的各个非遗作品,和来此参与培训的学员作品,以及学员培训学习的教室,还有高老师的直播室。高老师通过短视频,直播等新媒体技术进行对非遗文化的宣传以及非遗技术的教学。高老师的学子遍及各个阶层和地区,有上到70岁老人,下到8岁小孩,残疾人和海外学子等等。

图1 图为青年团正在体验剪纸艺术

高老师端出一本旧册子,里面有着历年来红盟馆开设非遗技术文化教学课程的点点滴滴,落实非遗文化,让非遗进社区是非遗匠人的梦想,更是政府、国家和全中国人民的梦想。在社区的公园里、广场上,大家围坐一起,共同体验和学习剪纸、泥塑等非遗技艺,非遗进社区能让传统文化与社区文化相结合,增强居民对传统文化的认同感和归属感,增进社区凝聚力和文化多样性,还能让传统文化焕发新的活力,让传统文化更加深入人心。

图2 图为青年团剪纸成果展示图

图3 图为青年团在红盟未来馆的集体合影图

作者:饶丽鹃 来源:无

- 扬大广陵学院青年团队寻扬之韵味,体验国情与非遗的交融!

- 实践纪实 文字稿

- 03-01

- 深入桂林张家村,挖掘傩面非物质文化遗产的魅力

- 为全面落实党的二十大精神,认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,响应社会实践号召,寒假期间,广西师范大学学生池承武、

- 03-01

- 育美愈美,铸造精神上气象万千 ——广西师大设计学院小蚂蚁

- 2024寒假,广西师范大学小蚂蚁行动志愿团队以“百生百村百艺”为旗帜,踏上了一段特殊的旅程,他们的脚步遍布广西的乡村和城镇,将美育

- 03-01

- 提高意识予全民,防范家火于未燃——关于社区居民应对火灾风

- 作者第1次参加寒假社会调查,在参加完关于社区域居民应对火灾风险的预防意识和科学灭火技能的掌握情况的社会调查,拿到调查结果之后,

- 02-29

- 消防安全记心间

- 火,既是人类的文明之光,同时,一旦失去控制,也可成为吞噬一切的猛兽。

- 02-29

- 竹影清泉:走进乡村旅游胜地—山东临沂竹泉村

- 中国特色社会主义进入新时代,国家高度重视乡村的发展,在乡村振兴战略实施和三农工作开展的背景下,农村迎来了翻天覆地的变化,焕发出

- 02-29

- 竹影悠然:走进乡村旅游胜地—山东临沂竹泉村

- 乡村振兴战略是习近平同志于2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问

- 02-29

- 村民居住意愿浓,我辈实地求真知

- 新时代中,中国特色社会主义事业的不断发展,乡村振兴战略持续推进,“十四五规划中”,一大批新时代乡村已然建成,为了深入了解新时代

- 02-29

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台