多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

安农学子三下乡:理论实践相结合,助力非遗新发展

发布时间:2023-08-26 关注: 一键复制网址

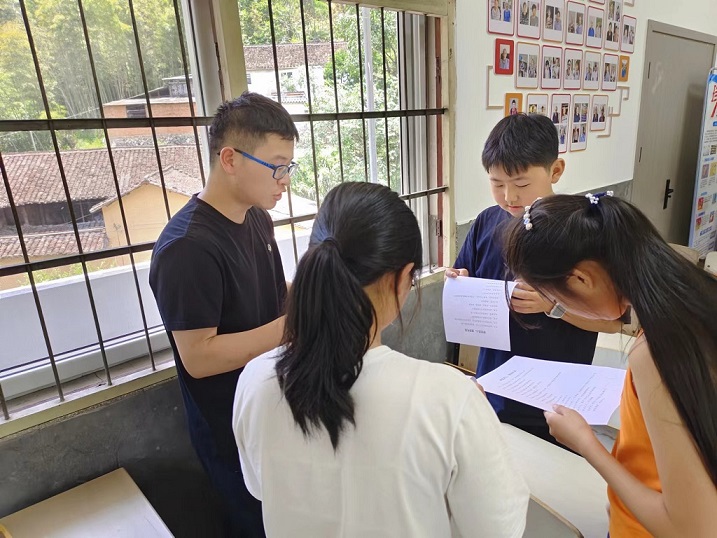

安农学子三下乡:理论实践相结合,助力非遗新发展今年的七月别有一番滋味,今年的七月最是灿烂。为了推动非遗文化的传承与发展,带动地方经济增收,了解社会现状,安徽农业大学“拾文追遗——基于非遗电商项目”的实践队队员们“探秘乡村围绕青阳非遗文化,联袂电商多元发展”开展调研实践。七月十号早晨九点,团队成员在乡村振兴局局长的带领下到达今天的调研第一站——青阳县朱备镇,去亲身实地品鉴作为池州市市级非物质文化遗产项目——“朱备木榨油技艺”背后的制作工艺流程与发展现状,进一步加深团队成员们对于朱备木榨油的认知,更好地为推动非遗文化宣传而努力。我们先是参观了朱备木榨油基地的周边,非遗传承人陈总夫妻俩带着我们参观了他们正在筹办兴建的农家乐,他提到,这个农家乐的建设用材极其考究,首先是两个从山西淘来青铜兵马俑像栩栩如生,立在门口,威严十足,再就是外面的砖瓦均是从徽州各个古村落淘来的,老板提到这点的时候眼里满是骄傲与自豪,他说道“现在这些东西基本上都找不到了,有些人不愿意买,为了凑齐这一个屋子的材料,前前后后花了七八年,精选的从河北淘来的沙子,吸水性更好”,以及进到屋里后映入眼帘的是纯木质建设,仿古代徽州建筑,打造古色古香的民宿氛围,先是屏风,木质楼梯等,最令我印象深刻的是一个名叫天井的设计,据说是为了在屋内储水,考究是古代水象征财,为了敛财聚财那必然是要把水留住的,于是便出现了这样一个设计,真的是让我们开了眼界。然后我们又顺着陈总的步伐来到了已然存在160年的手工榨油作坊,虽然已经刚一进门便闻到了浓浓的油香味儿,老板先是说道,在他们那个年代那个村里对于榨油这件事可以说是十分热爱,专门成立了一个榨油队,自己从那个时候就深深地喜欢上了这一项技艺,说到这里,老板的眼里闪烁着光。接着老板从榨油的一步步流程向我们介绍着,其中印象最深的是用木柱去敲打夹在木头之间的油菜籽,使其不断摩擦撞击粉碎榨出油,我去感受了一下,明白了老板那双黝黑粗壮的手臂是如何炼成的了,一般都是四五个人一起拖着木柱去撞击,将凸出来的木头一个一个敲进去,费时费力但是口味香味浓郁,老板又向我们展示了他敲击做成的油饼,我们凑近闻了闻,实在是香味十足,就连榨油剩下的油渣儿也飘着香味儿,后面我们又去了现代机器作坊,确实机器操作起来方便多了,但是呢总缺了点什么,陈总笑着说“机器榨油效率确实提高了很多,但是得到了效率,失去的却是手工榨油无法比拟的成就感,一遍遍捶打木桩,看着夹层之间的油菜籽粉碎,慢慢地流出一滴滴油的过程,飘出一阵阵香味,这是能够给予辛勤劳动过后的他极大的治愈感和满足感”,看着老板,我也不禁有点遗憾,在现代科技的飞速发展过程中提高了生产力,人民的生活水平也得到了极大的提升,但是我们却似乎慢慢地也失去了一些纯粹的快乐,步入社会的我们开始为了经济利益,为了生计,不得不向现实妥协,不得不为了柴米油盐而放弃自己曾经较为喜欢的东西,但是我又很庆幸,因为陈总没有因为这些困难就放弃传承木榨油技艺,而是一直在积极构思学习发展木榨油技艺,就像他现在所提出的民宿农家乐相结合,在客人们品尝饭菜的同时,安利一下自家的木榨油,这就是一种很新颖的营销方式。与我们一起同行的乡村振兴局孙局与陈总是旧时同窗,当时的陈总学习成绩不是很好,后面就一心琢磨木榨油技艺,一搞就是二十年,并且二十年如一日的热爱,无论遇到什么样的困难从未选择放弃,这对于我们此次下乡实践的大学生来说,不仅在文化技艺传承上给我们开拓了眼界,更是用自己几十年如一日的热爱与坚持作为沃野所绽放的绚丽之花为我们很好的说明了实践出真知,学再多的理论,脱离了实际也必将是空中楼阁,无处安放。图为孙局长和实践队员们交流讨论榨油工艺过程。中国青年网通讯员 李嘉欣 摄然后,我们又在与陈总的访谈中了解到,他们并不是一开始就继承这项技艺的,当初在这项技艺面临危机无人继承之时,夫妻俩果断出击接下了这个项目,边学习边摸索经营,功夫不负有心人,他们的付出得到了回报,但是发展的过程是坎坷的,首先便是面临非遗文化传承最大的问题——后继无人,再就是曾经遇到过挂羊头卖狗肉——挂着自己家的产品宣传图片等,卖的却是一些低品质的批发的木榨油,面对此类现象,夫妻俩对此也无可奈何,只能说协商解决,并不能给予侵权者以惩罚;再就是木榨油运费成本高,导致很多顾客被高昂的运费劝退,所以在网上进行电商零售是不现实的。这都是木榨油传承所遇到的一些现实问题,在此次调研之前,我们也不会想到木榨油的传承问题不仅仅是现代科技与手工的矛盾,还有关于知识产权归属的问题,这让我更加深刻的认识到一切事情都需要用实践去证明其准确性,任何未经实地调研而归结出的结论是不完整的,我们团队也将尽全力去为他们提出一些行之有效,希望朱备木榨油技艺及其传承人能够越来越好,我相信——有志者事竟成!

作者:曾慧菲 钱豪杰 来源:多彩大学生网

- 安农学子三下乡:理论实践相结合,助力非遗新发展

- 08-26

- 安中医学子三下乡:走进烈士陵园,缅怀革命先烈

- 为缅怀革命先烈的丰功伟绩,深入推进党史学习教育,进一步加强爱国情怀,坚定理想信念,安徽中医药大学中西医结合学院六班通过云组队的

- 08-26

- 晋在眼前!高校中外学子走进山西开展”跟着总书记看中国式现

- 复旦中外大学生携手赴晋实践调研,感知中国式现代化建设的山西篇章。

- 08-26

- 巢院学子三下乡:普法乡村行,共筑法治梦实践感悟

- 08-26

- 追寻浙西南革命精神,感悟红色松阳

- 08-26

- 仰望先烈看过的星空,穿越时空在相逢

- 08-26

- 传承浙西南革命精神,新时代青年薪火相传

- 08-26

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台