多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

焦桐有情,精神长青 实践感悟收获

发布时间:2023-08-16 关注: 一键复制网址

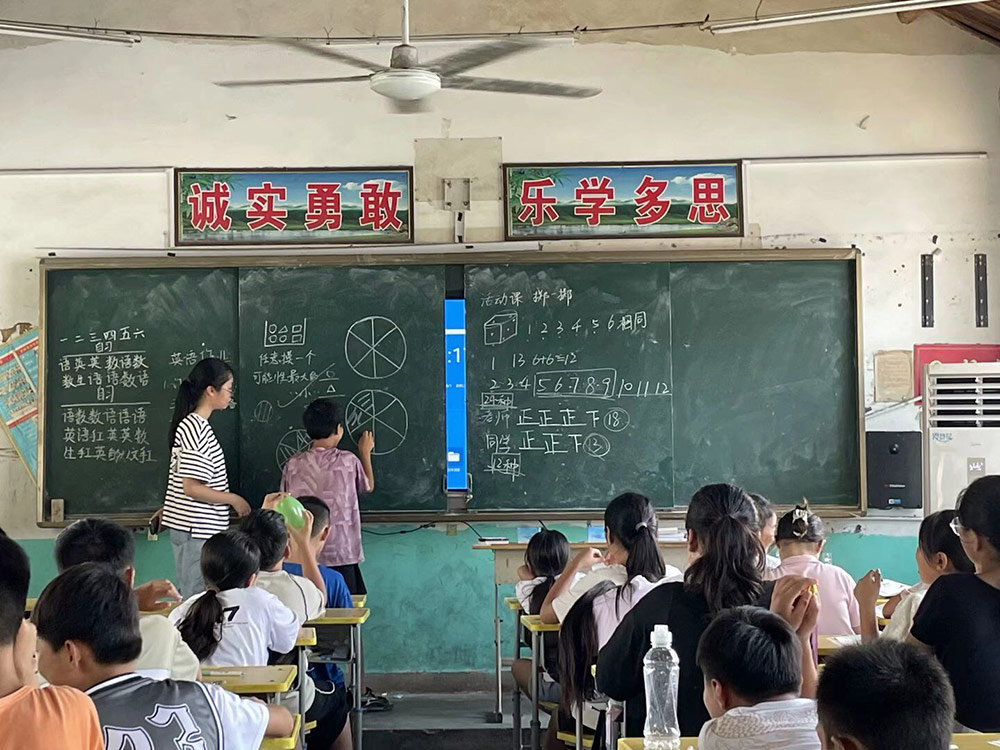

探索红色足迹,重讲党史故事,点燃时代激情,传承红色信仰。2023年7月25日至7月26日天津师范大学教育学部“寻红色踪迹,传革命薪火”党史学习教育社会实践团,前往河南省兰考县开展三下乡实地调研活动,对红色文化基地进行考察并进行红色党史的记录和传播,开展丰富的调研、宣讲和实践记录活动,在观察本地红色党史故事的过程中结合社会主义价值观和新时代社会主义建设的需要,用英语讲好红色革命故事,让党的红色历史深入人心。这是一段充满意义和学习的旅程,不仅让团队成员深入了解党史,也将为他们的成长、社会责任和爱国情怀带来深远影响。

2023年7月25日,我坐上了开往兰考的列车,开始了为期两天的三下乡实践活动。这是充实而丰盈的两天。我在焦裕禄纪念馆内了解前辈的生平,在四面红旗纪念馆触摸当年的艰辛与决心,在体验基地感悟伟人的精神。回望这两天的历程,要写些什么寄托内心百感时,我的视线却聚焦在了那一棵焦桐上——

一棵焦桐树,挺立六十年,见证了一代人的艰苦奋斗。在纪念馆内参观时,我更详细地了解了焦裕禄前辈的生平经历——出身贫苦,被迫到煤窑打工、逃出虎口再入狼穴,这些磨难都没能使他屈服,他一次次反抗、出逃的不屈不挠我想也为他之后在兰考工作时奠定了战天斗地、不屈不挠的精神底色。或许是自身经历过这样的贫苦,所以在面对在“最苦、最穷、最难”的兰考时,他更有了不忍群众受此苦难而定要大干一场,誓换新天的决心。深涉洪水绘制图案、翻越沙丘查探风口,终于总结出翻淤压沙、排涝治碱的一套方法。于是兰考群众便轰轰烈烈地投身到这场战天斗地的“战役”中。那棵焦桐也在这场“战役”中诞生——它原是一棵瘦小到要被人丢弃的树苗,却被焦书记看中栽在了一旁,苍狗白云六十年,如今它已亭亭如盖——恰如当年战天斗地的每一个兰考群众一样,或许自身并不强大,却在那样艰苦的条件中顽强生长,创造了今日的千顷澄碧。生在二十一世纪的我们,面对信息化、智能化的今天,或许不必再亲身经历那个年代的贫瘠和艰苦了,但我们也有我们要奋斗躬耕的野地,我们也将在此顽强生长,成焦桐万千。

一棵焦桐树,挺立六十年,背后是一家人的衷情坚守。说起焦桐,自然也离不开焦桐背后的那位守护人——魏善民爷爷。我们去拜访魏爷爷时,他正在焦桐树下轻扫落叶,焦桐树前前来学习的干部领导正列队整齐的听着讲解员的讲解。魏爷爷在完成每天的清扫工作后,坐了下来给我们讲述当年和焦书记一起栽树和之后守护焦桐的故事。谈到被焦书记选中和他一起栽树时,爷爷很是自豪。从魏爷爷的讲述中我们也了解到魏爷爷当年也是放弃了很好的工作机会选择留下来守护焦桐,只因为父亲说“你是党员,焦桐交给你我放心。”守护焦桐原是魏爷爷父亲的工作,老人守护八年之后身体不允许了,这项工作便交给了魏爷爷,或许魏爷爷也没想到,这一守便是五十二年。而在52年守护焦桐的经历中,魏爷爷和害虫做斗争,一次次挽救焦桐,才有了今天繁茂葱郁的矗立六十年的焦桐。采访结束时,魏爷爷说:“我不管再忙,你们这些大学生来了我都会和你们讲述这些故事,因为你们是国家的栋梁,是未来的人才啊。”如今八十岁的魏爷爷表示他的小儿子会在他之后继续守护焦桐。一家三代人,感念伟人恩情,便义无反顾守护了几十载的时光。他们用自己的行动诠释了共产党员的信念,更让我看到了兰考群众对焦书记的感恩和怀念。

在纪念馆进行街采时,游客阿姨说:“希望我们这些后辈人,无论是当官还是做人,都能学习贯彻焦裕禄精神。”怎样才算是贯彻焦裕禄精神呢?我想,或许便是在新时代的沃土中,做一棵焦桐。不惧艰苦可顽强而生,饮水思源能知恩坚守,凭势而起可奏时代强音。

焦桐有情,精神长青。作为新时代的青年,我们应该秉持着焦裕禄的精神,勇立时代潮头,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

2023年7月25日,我坐上了开往兰考的列车,开始了为期两天的三下乡实践活动。这是充实而丰盈的两天。我在焦裕禄纪念馆内了解前辈的生平,在四面红旗纪念馆触摸当年的艰辛与决心,在体验基地感悟伟人的精神。回望这两天的历程,要写些什么寄托内心百感时,我的视线却聚焦在了那一棵焦桐上——

一棵焦桐树,挺立六十年,见证了一代人的艰苦奋斗。在纪念馆内参观时,我更详细地了解了焦裕禄前辈的生平经历——出身贫苦,被迫到煤窑打工、逃出虎口再入狼穴,这些磨难都没能使他屈服,他一次次反抗、出逃的不屈不挠我想也为他之后在兰考工作时奠定了战天斗地、不屈不挠的精神底色。或许是自身经历过这样的贫苦,所以在面对在“最苦、最穷、最难”的兰考时,他更有了不忍群众受此苦难而定要大干一场,誓换新天的决心。深涉洪水绘制图案、翻越沙丘查探风口,终于总结出翻淤压沙、排涝治碱的一套方法。于是兰考群众便轰轰烈烈地投身到这场战天斗地的“战役”中。那棵焦桐也在这场“战役”中诞生——它原是一棵瘦小到要被人丢弃的树苗,却被焦书记看中栽在了一旁,苍狗白云六十年,如今它已亭亭如盖——恰如当年战天斗地的每一个兰考群众一样,或许自身并不强大,却在那样艰苦的条件中顽强生长,创造了今日的千顷澄碧。生在二十一世纪的我们,面对信息化、智能化的今天,或许不必再亲身经历那个年代的贫瘠和艰苦了,但我们也有我们要奋斗躬耕的野地,我们也将在此顽强生长,成焦桐万千。

一棵焦桐树,挺立六十年,背后是一家人的衷情坚守。说起焦桐,自然也离不开焦桐背后的那位守护人——魏善民爷爷。我们去拜访魏爷爷时,他正在焦桐树下轻扫落叶,焦桐树前前来学习的干部领导正列队整齐的听着讲解员的讲解。魏爷爷在完成每天的清扫工作后,坐了下来给我们讲述当年和焦书记一起栽树和之后守护焦桐的故事。谈到被焦书记选中和他一起栽树时,爷爷很是自豪。从魏爷爷的讲述中我们也了解到魏爷爷当年也是放弃了很好的工作机会选择留下来守护焦桐,只因为父亲说“你是党员,焦桐交给你我放心。”守护焦桐原是魏爷爷父亲的工作,老人守护八年之后身体不允许了,这项工作便交给了魏爷爷,或许魏爷爷也没想到,这一守便是五十二年。而在52年守护焦桐的经历中,魏爷爷和害虫做斗争,一次次挽救焦桐,才有了今天繁茂葱郁的矗立六十年的焦桐。采访结束时,魏爷爷说:“我不管再忙,你们这些大学生来了我都会和你们讲述这些故事,因为你们是国家的栋梁,是未来的人才啊。”如今八十岁的魏爷爷表示他的小儿子会在他之后继续守护焦桐。一家三代人,感念伟人恩情,便义无反顾守护了几十载的时光。他们用自己的行动诠释了共产党员的信念,更让我看到了兰考群众对焦书记的感恩和怀念。

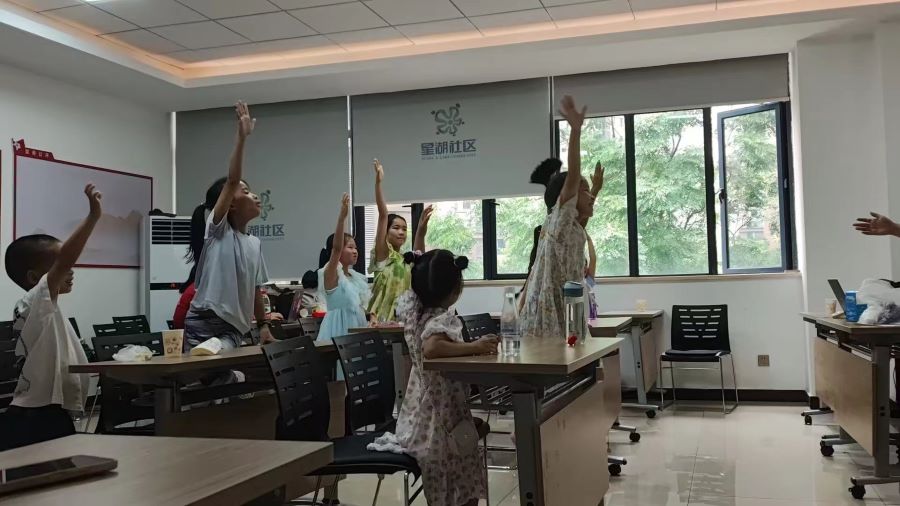

图为成员们聆听魏善民老人讲述焦桐故事

一棵焦桐树,挺立六十年,象征的是一种精神的挺立长青。焦裕禄前辈在兰考待了475天,却给兰考人民留下了永恒的物质财富和不朽的精神丰碑。昔日的沙窝地一改旧貌,绿树成荫、泡桐花繁;千顷泡桐林化身绿色银行,民族乐器、家居品牌;红色精神涵养人文底蕴,人民传承、群众学习。前人栽树,作为乘凉的后人,我们应该心怀感激,饮水思源。所幸今日的青年是健康成长的一代,他们知感恩,常怀缅——兰考的城区几乎随处可见标有焦裕禄精神的路牌,在各个红色教育学习基地也都不乏小孩子的身影,宣传焦裕禄精神的红色作品更是百花齐放。来到兰考前的焦裕禄,是我笔下写作时的一个素材人物,是时政考试中一个会得分的知识点,也更像是高立神坛而不可及的伟人。但在兰考这两天经历告诉我,真正的焦裕禄其实就像他亲手栽下的那棵焦桐一样,有血肉有灵魂,深深地扎根在人民群众这捧沃土中。在纪念馆进行街采时,游客阿姨说:“希望我们这些后辈人,无论是当官还是做人,都能学习贯彻焦裕禄精神。”怎样才算是贯彻焦裕禄精神呢?我想,或许便是在新时代的沃土中,做一棵焦桐。不惧艰苦可顽强而生,饮水思源能知恩坚守,凭势而起可奏时代强音。

焦桐有情,精神长青。作为新时代的青年,我们应该秉持着焦裕禄的精神,勇立时代潮头,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

作者:魏佳瑜 来源:多彩大学生网

- 红心向党暑期实践团成员深入北贾村小学调研:重走总书记考察

- 为深入宣传贯彻习近平新时代中国特色暑期主义思想,秉承实践精神,为推动高质量发展贡献青年力量,华北电力大学校研会红心向党暑期实践

- 08-16

- 泰州学院“薪火小队”——传承非遗庐剧,探索融合发展

- 在新媒体背景下,利用暑期时间对安徽省非物质文化遗产庐剧进行调研。本团队将组织不同地区的成员了解安徽地区的非物质文化遗产庐剧,了

- 08-16

- 探寻宗家庄木版年画,传承古老艺术

- 08-16

- 焦桐有情,精神长青 实践感悟收获

- 08-16

- 以蒙山沂水精神浇灌党史知识传播

- 08-16

- 科普数字奥秘,调研数经实况

- 08-16

- 滁院学子三下乡:传承红色基因 铸牢复兴之魂

- 08-15

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台