多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

科技赋能电力未来:从五省实践看青年学子的创新担当

- 发布时间:2025-08-23 阅读:

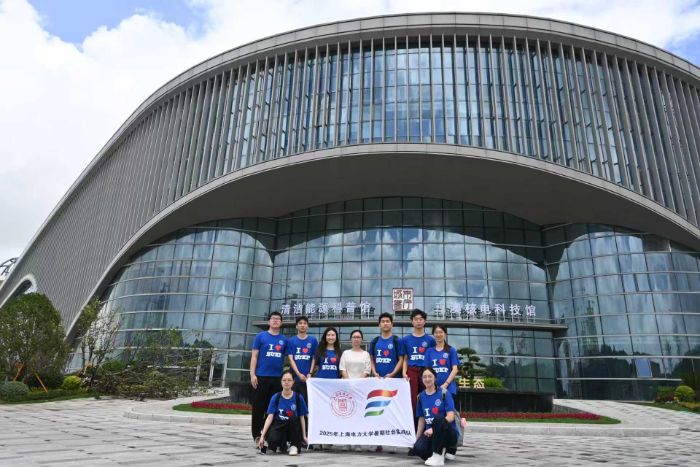

- 来源:上海电力大学 黄兆铤 陈浩天

科技赋能电力未来:从五省实践看青年学子的创新担当

当无人机掠过输电线路捕捉毫米级缺陷,当光伏板在高原上追着阳光转动,当核电站的3D模型在屏幕上实时跳动——上海电力大学“电力之光・足迹传承”实践队在沪浙闽湘黔五省的走访中,亲眼见证了一场由科技掀起的电力革命。这场革命不仅重塑着能源生产的模样,更向青年学子抛出了“如何以创新之力拥抱未来”的时代命题。

科技,让传统电力“换发新机”

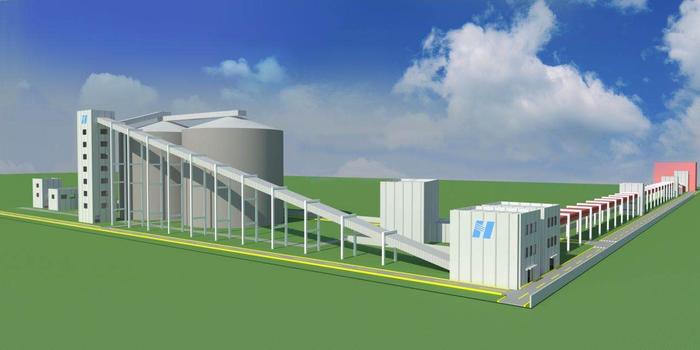

在上海石洞口第一电厂,科技给老厂房装上了“智慧大脑”。全国首个煤场封闭改造欧罗仓里,55米直径的仓体像巨人的怀抱,将9万吨煤炭牢牢锁住——荷兰引进的核心技术让储煤损耗减少30%,5G和工业互联网则让操作员在中控室就能实时调控进出料。“以前巡检煤场得靠脚丈量,现在屏幕上数据一动就知道哪里该调整。”校友顾欣雨的话,道出了数字化对传统电厂的改造。不远处的吴泾第二发电公司,4台百万千瓦机组年发电300亿千瓦时,却只需300人管理。曾经拿着扳手、听棒逐台设备排查的传统巡检模式,已被设备点检制替代;AI算法提前预警机组隐患,“大机组、小团队”的高效背后,是科技对生产模式的重构。

科技,为新能源插上“腾飞翅膀”

浙江苍南的天空,藏着电力巡检的“科技密码”。在无人机应用(大数据)中心,队员戴上VR设备,瞬间“变身”空中巡检员——屏幕里,红外热像仪把导线发热点变成醒目的红色斑块,挑战30秒内就能锁定3处隐患。“以前爬塔巡检一天走5公里,现在无人机1小时覆盖20公里。”工作人员的话里藏着效率的飞跃。而在中广核三澳核电站,科技让“安全”二字有了具象表达:智慧工地指挥中心的屏幕上,卫星监控覆盖每一个施工角落,AI系统能识别人员越界、烟雾报警,连塔吊作业范围都能提前预警。“核安全容不得一丝误差,科技就是我们的‘千里眼’和‘顺风耳’。”运行部主操控员苏诗嘉的话掷地有声。

科技,向青年抛出“创新考题”

贵州威宁的高原上,光伏板组成的蓝色海洋正与科技共舞。在仙水窝光伏电站,队员们跟着校友林俊芃学习组件检测:用红外仪扫描电池片,数据立刻上传云端分析;集控室的大屏上,AI算法根据天气预报调整光伏板倾角,“让每一块板都追上阳光”。“新能源不是简单铺板子,”林俊芃指着储能耦合系统说,“怎么让光伏电稳定入网?靠的是二次调频技术,这就得懂电力系统和自动化控制。”

青年担当,在“知”与“行”的缝隙里生长

一路走来,队员们渐渐读懂:科技赋能电力的未来,从来不是“技术取代人”,而是“人驾驭技术”。苍南无人机中心的工作人员说,无人机再智能,恶劣天气下还得靠人爬上铁塔检修;三澳核电的师傅们强调,3D模型再精准,核反应堆的每一个螺栓仍需要人亲手拧紧。科技是工具,而创新担当,是青年学子该有的“内核”。

当实践队的脚步离开黔贵高原的光伏矩阵,无人机仍在浙江的天空盘旋,核电站的3D模型依旧在屏幕上跳动。这些科技印记告诉我们:电力的未来,是科技与人才的双向奔赴。而青年学子的创新担当,就藏在课堂上多问的那一个“为什么”里,藏在科创比赛中试错的那一次实验里,藏在走向产业一线时那句“让我试试”里。毕竟,能点亮未来的,从来不止是电流,还有年轻一代用创新点燃的信念之光。

撰稿人:黄兆铤 陈浩天

实践总结推荐

- 徽雕鱼灯传匠心,两创助力非遗兴——河海学子赴安徽开展社会实践

- 2025-08-24

- 科技赋能电力未来:从五省实践看青年学子的创新担当

- 上海电力大学“五省:电亮未来 校友足迹”实践总结,我们走过上海、浙江、贵州、福建、湖南共计五个省份,探索电力行业现状、前景

- 2025-08-23

- 青春扬帆诗画行,山水丽水赋新篇——丽水学院“行读丽水”山水文旅调研团队赴丽水胜迹觅文旅诗路

- 团队为挖掘中韩丽水文旅形象差异,探索文旅融合路径开展调研活动,助力丽水丽水文旅发展,推动其文化传播。

- 2025-08-23

- 双碳征程中的青春答卷:从校园到职场,电力新人的素养进阶与绿色使命

- 电力之光上海电力大学暑期社会实践活动

- 2025-08-23

- 三下乡手记:在传递温暖中触摸责任

- 清晨的岳西县琥珀村,晨雾还未散尽,远山如黛,层层叠叠地晕染在天际。怀揣着既兴奋又忐忑的心情,我踏上了这一天的三下乡之旅。

- 2025-08-23

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台