多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

探寻运河文化的历史密码

2025-07-30 来源:刘语涵

大运河,这条纵贯中国南北的千年水道,不仅是中国古代水利工程的伟大奇迹,更是中华文明的重要象征。作为世界上最长的人工运河,它承载了无数历史记忆、经济交流与文化交融的故事。7月24日,南京财经大学应用数学学院“勇探扬州队”走进中国大运河博物馆,探寻大运河的历史脉络与文化内涵。

扬州,作为大运河的重要节点城市,自古便是漕运枢纽、商贸重镇。而扬州中国大运河博物馆作为国内首座全面展示大运河文化的专题博物馆,以其丰富的展陈、先进的科技手段和沉浸式的体验设计,成为研究大运河文化的重要窗口。

图为博物馆正面外观 王子宸摄

大运河的历史背景

大运河始建于春秋时期,吴王夫差开凿邗沟,沟通长江与淮河,奠定了大运河的雏形。隋炀帝时期,大运河迎来第一次大规模扩建,形成了以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京)、南达余杭(今杭州)的庞大水运网络。此后,历经唐宋的繁荣、元明的调整,直至清代,大运河始终是国家经济命脉,承担着漕粮运输、商贸往来、文化交流等重要功能。

大运河不仅是一条运输通道,更是一条文化长廊。沿河城市因运河而兴,南北文化因运河而交融。从饮食、戏曲到建筑、民俗,运河文化深深影响了中国社会的发展。2014年,中国大运河成功列入《世界文化遗产名录》,标志着其全球文化价值的认可。

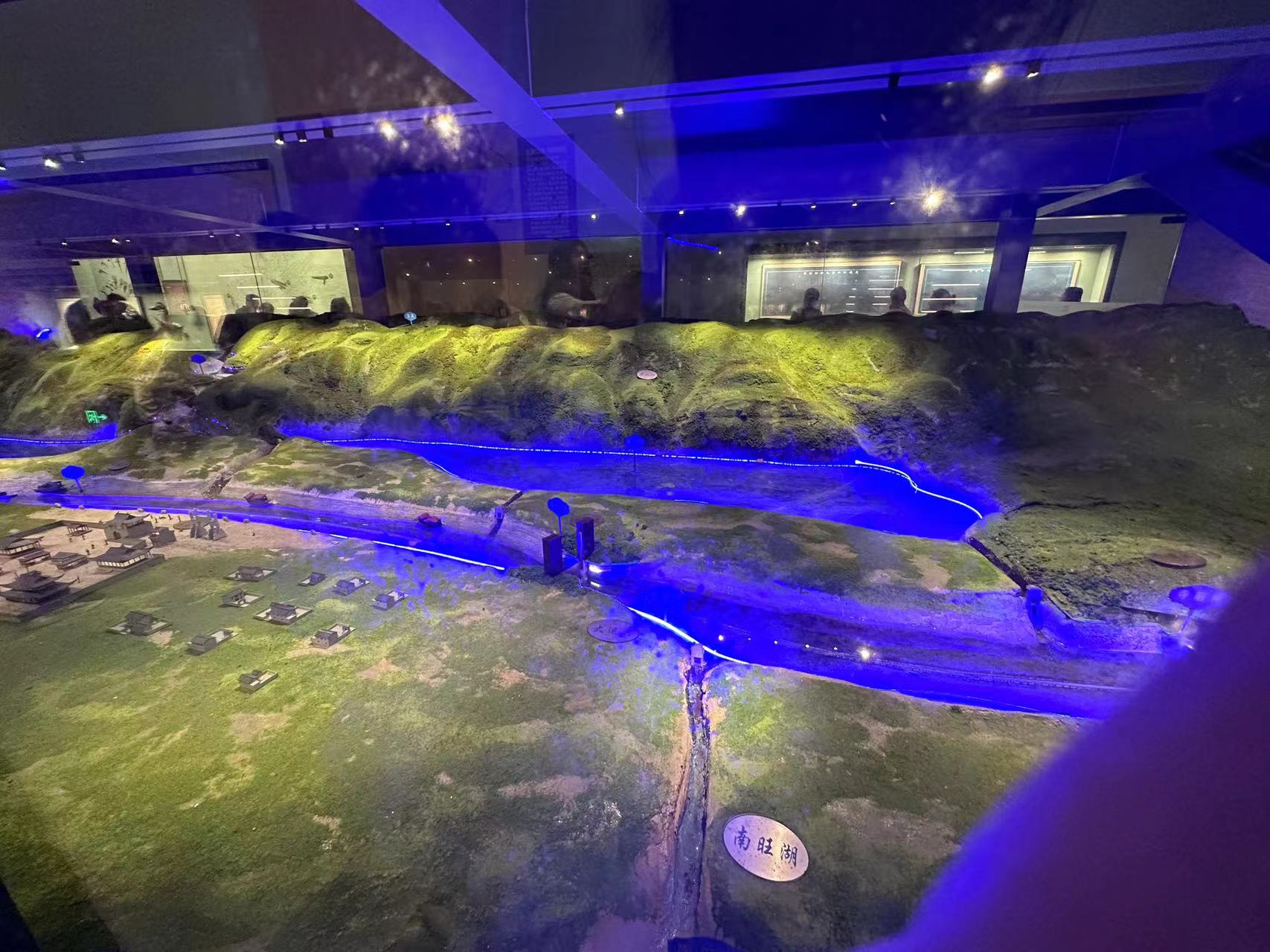

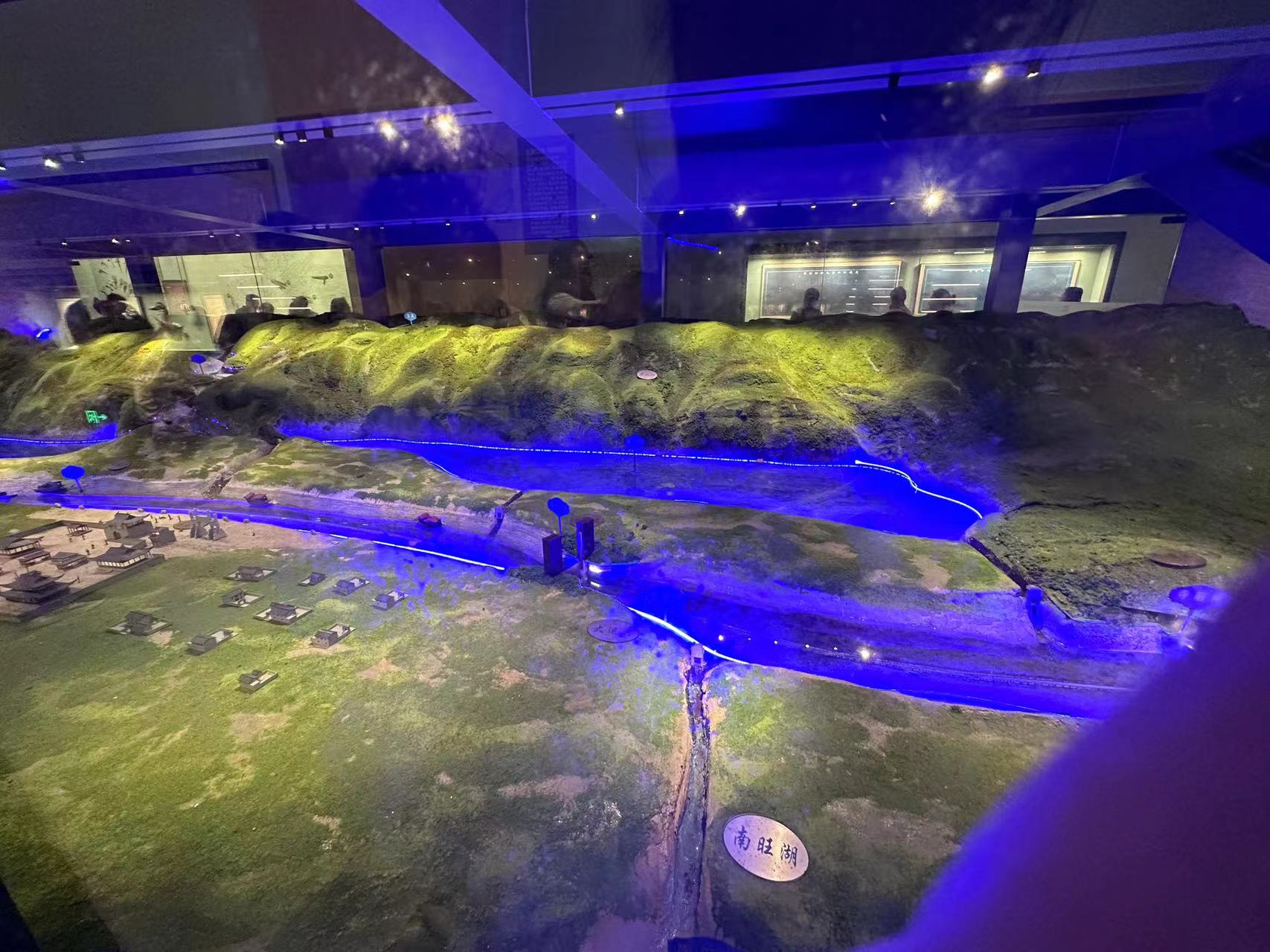

图为漕运模型 王子宸摄

物质文化:运河文明的物化呈现

水利工程的技术智慧

扬州大运河博物馆"运河工程"展厅详细展示了历代运河开凿技术。从春秋时期邗沟的原始开凿,到隋代"四段式"运河体系(永济渠、通济渠、邗沟、江南河)的系统构建,再到元代"截弯取直"的技术革新,体现了中国古代水利工程的卓越成就。特别是展厅中复原的宋代复闸模型,展示了当时世界领先的船闸技术。

沿岸城市的建筑特色

运河沿线形成了独特的建筑文化。博物馆通过微缩模型展示了临清砖窑、淮安清口枢纽、苏州山塘街等典型建筑群。其中扬州盐商宅第的复原场景尤为突出,其"前店后宅"的格局、"徽派风格"的建筑元素,生动体现了运河商业文化对建筑艺术的影响。

航运工具的工艺传承

"舟楫千里"展厅陈列了从汉代楼船到清代漕船等二十余种船模。通过实物对比可以发现,运河船只呈现出明显的地域特征:南方船只多采用"平底浅舱"设计以适应浅水航道,北方船只则更注重载重能力。这种差异恰恰反映了运河文化的多样性。

制度文化:运河治理的社会机制

漕运制度的演变

博物馆文献展区详细梳理了从唐代"转运使"到清代"漕运总督"的职官变迁。特别值得注意的是明代"漕粮兑运法"的文书实物,这一制度创新通过"民运"改"军运",提高了运输效率,也强化了国家对运河的控制。

商业行会的自治规范

在"因运而生"展厅,一组清代扬州盐业"纲总"议事场景的复原令人印象深刻。史料显示,运河沿岸形成了严密的行会组织,制定了一套包括"盐引"交易、"帮规"约束在内的自治体系,这种商业文化对现代商会制度仍有借鉴意义。

河工管理的经验智慧

展厅中陈列的清代《河工器具图说》和《漕河图志》等文献,系统记录了古代河工在堤防维护、河道疏浚等方面的管理制度。其中"分段包干"的责任制和"以工代赈"的用工方式,体现了传统社会治理的智慧。

精神文化:运河孕育的价值观念

开放包容的文化心态

"运河非遗"展厅的戏曲展演区生动展示了这一特质。扬州清曲、山东梆子、苏州评弹等艺术形式在运河沿线相互影响,形成了"南腔北调"共存的局面。博物馆收藏的清代《扬州画舫录》记载了当时"四方歌曲,必宗吴门"的文化现象。

务实创新的商业精神

在"盐业传奇"专题展中,一组清代盐商账簿引人注目。这些文献显示,扬州盐商创造了包括"连环担保""盐票抵押"在内的金融制度,其创新意识不亚于同时期的威尼斯商人。这种商业文化至今影响着长三角地区的创业精神。

人水和谐的生态理念

博物馆通过多媒体技术还原了古代"水则碑"的使用场景。这种通过观测水位来调节灌溉的技术,体现了"天人合一"的生态智慧。展厅中明代潘季驯"束水攻沙"的治河理论模型,更展示了古人对自然规律的深刻认识。

运河文化的当代价值

文化认同的构建

博物馆的观众调查显示,超过70%的参观者表示通过展览增强了对传统文化的认同感。特别是青少年群体,对互动展项中呈现的运河故事表现出浓厚兴趣。

城市更新的资源

扬州正在实施的"运河三湾"生态修复工程,就是传统文化与现代规划结合的典范。博物馆提供的清代运河舆图,为城市规划者提供了珍贵的历史依据。

国际对话的桥梁

在博物馆举办的"运河城市论坛"中,来自荷兰、意大利等国的专家都表示,中国大运河的管理经验对世界运河文化遗产保护具有重要参考价值。

此次扬州大运河博物馆之行,让我深刻感受到大运河文化的博大精深。它不仅是历史的见证,更是未来的资源。在全球化背景下,如何让大运河文化焕发新生,如何让更多人了解并传承这一宝贵遗产,是我们这一代人的责任。扬州大运河博物馆以其创新的展陈方式和深厚的文化内涵,为我们提供了研究、体验和传播运河文化的绝佳平台。未来,希望更多年轻人能走进博物馆,感受这条千年水脉的永恒魅力。(通讯员 刘语涵)

扬州,作为大运河的重要节点城市,自古便是漕运枢纽、商贸重镇。而扬州中国大运河博物馆作为国内首座全面展示大运河文化的专题博物馆,以其丰富的展陈、先进的科技手段和沉浸式的体验设计,成为研究大运河文化的重要窗口。

图为博物馆正面外观 王子宸摄

大运河的历史背景

大运河始建于春秋时期,吴王夫差开凿邗沟,沟通长江与淮河,奠定了大运河的雏形。隋炀帝时期,大运河迎来第一次大规模扩建,形成了以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京)、南达余杭(今杭州)的庞大水运网络。此后,历经唐宋的繁荣、元明的调整,直至清代,大运河始终是国家经济命脉,承担着漕粮运输、商贸往来、文化交流等重要功能。

大运河不仅是一条运输通道,更是一条文化长廊。沿河城市因运河而兴,南北文化因运河而交融。从饮食、戏曲到建筑、民俗,运河文化深深影响了中国社会的发展。2014年,中国大运河成功列入《世界文化遗产名录》,标志着其全球文化价值的认可。

图为漕运模型 王子宸摄

物质文化:运河文明的物化呈现

水利工程的技术智慧

扬州大运河博物馆"运河工程"展厅详细展示了历代运河开凿技术。从春秋时期邗沟的原始开凿,到隋代"四段式"运河体系(永济渠、通济渠、邗沟、江南河)的系统构建,再到元代"截弯取直"的技术革新,体现了中国古代水利工程的卓越成就。特别是展厅中复原的宋代复闸模型,展示了当时世界领先的船闸技术。

沿岸城市的建筑特色

运河沿线形成了独特的建筑文化。博物馆通过微缩模型展示了临清砖窑、淮安清口枢纽、苏州山塘街等典型建筑群。其中扬州盐商宅第的复原场景尤为突出,其"前店后宅"的格局、"徽派风格"的建筑元素,生动体现了运河商业文化对建筑艺术的影响。

航运工具的工艺传承

"舟楫千里"展厅陈列了从汉代楼船到清代漕船等二十余种船模。通过实物对比可以发现,运河船只呈现出明显的地域特征:南方船只多采用"平底浅舱"设计以适应浅水航道,北方船只则更注重载重能力。这种差异恰恰反映了运河文化的多样性。

制度文化:运河治理的社会机制

漕运制度的演变

博物馆文献展区详细梳理了从唐代"转运使"到清代"漕运总督"的职官变迁。特别值得注意的是明代"漕粮兑运法"的文书实物,这一制度创新通过"民运"改"军运",提高了运输效率,也强化了国家对运河的控制。

商业行会的自治规范

在"因运而生"展厅,一组清代扬州盐业"纲总"议事场景的复原令人印象深刻。史料显示,运河沿岸形成了严密的行会组织,制定了一套包括"盐引"交易、"帮规"约束在内的自治体系,这种商业文化对现代商会制度仍有借鉴意义。

河工管理的经验智慧

展厅中陈列的清代《河工器具图说》和《漕河图志》等文献,系统记录了古代河工在堤防维护、河道疏浚等方面的管理制度。其中"分段包干"的责任制和"以工代赈"的用工方式,体现了传统社会治理的智慧。

精神文化:运河孕育的价值观念

开放包容的文化心态

"运河非遗"展厅的戏曲展演区生动展示了这一特质。扬州清曲、山东梆子、苏州评弹等艺术形式在运河沿线相互影响,形成了"南腔北调"共存的局面。博物馆收藏的清代《扬州画舫录》记载了当时"四方歌曲,必宗吴门"的文化现象。

务实创新的商业精神

在"盐业传奇"专题展中,一组清代盐商账簿引人注目。这些文献显示,扬州盐商创造了包括"连环担保""盐票抵押"在内的金融制度,其创新意识不亚于同时期的威尼斯商人。这种商业文化至今影响着长三角地区的创业精神。

人水和谐的生态理念

博物馆通过多媒体技术还原了古代"水则碑"的使用场景。这种通过观测水位来调节灌溉的技术,体现了"天人合一"的生态智慧。展厅中明代潘季驯"束水攻沙"的治河理论模型,更展示了古人对自然规律的深刻认识。

运河文化的当代价值

文化认同的构建

博物馆的观众调查显示,超过70%的参观者表示通过展览增强了对传统文化的认同感。特别是青少年群体,对互动展项中呈现的运河故事表现出浓厚兴趣。

城市更新的资源

扬州正在实施的"运河三湾"生态修复工程,就是传统文化与现代规划结合的典范。博物馆提供的清代运河舆图,为城市规划者提供了珍贵的历史依据。

国际对话的桥梁

在博物馆举办的"运河城市论坛"中,来自荷兰、意大利等国的专家都表示,中国大运河的管理经验对世界运河文化遗产保护具有重要参考价值。

此次扬州大运河博物馆之行,让我深刻感受到大运河文化的博大精深。它不仅是历史的见证,更是未来的资源。在全球化背景下,如何让大运河文化焕发新生,如何让更多人了解并传承这一宝贵遗产,是我们这一代人的责任。扬州大运河博物馆以其创新的展陈方式和深厚的文化内涵,为我们提供了研究、体验和传播运河文化的绝佳平台。未来,希望更多年轻人能走进博物馆,感受这条千年水脉的永恒魅力。(通讯员 刘语涵)

- 来源:刘语涵

- 2025-07-30

社会实践总结推荐

- 探寻运河文化的历史密码

- 大运河,这条纵贯中国南北的千年水道,不仅是中国古代水利工程的伟大奇迹,更是中华文明的重要象征。作为世界上最长的人工运河,

- 2025-07-30

- “勇探扬州队”深入调研中国大运河博物馆

- 7月24日,为深入感悟中华优秀传统文化,探索大运河漕运文化的历史内涵,筑牢民族共同体意识,南京财经大学应用数学学院“勇探扬州

- 2025-07-30

- 蚌埠工商学院“寻花鼓,承古韵,传薪火,兴非遗”暑期社会实践之旅,探究传承新路径

- 为探索国家级非物质文化遗产花鼓灯的文化内核与传承脉络,2025年6月28日至7月2日,蚌埠工商学院 “根溯源花鼓艺,青春步履印非遗

- 2025-07-30

- 两年深耕“云游德庆”:广轻大学子以数字技术绘就乡村振兴青春画卷

- 2025-07-30

- 以青春之名,赴畲族非遗传承之约——丽水学院浙西南非物质文化遗产教育调研团探寻畲族非遗传承

- 团队通过参观场馆、实地考察、深度采访等方式探寻畲族非遗传承

- 2025-07-30

- 以传统文化为魂,助力乡村振兴——记丹心筑梦实践团暑期三下乡活动

- 2025年夏天,华南师范大学丹心筑梦实践团的队员们来到了佛山市南海区西樵镇,开启了为期七天的下乡之旅。丹心筑梦实践团以传统文

- 2025-07-30

- 乡村振兴促进团 传承千年技艺,创新彩陶文化

- 西安交通大学“陶纹华彩”社会实践团队于2025年7月23日赴甘肃省定西市临洮县,深入调研马家窑文化,聚焦彩陶制作技艺的传承与创新

- 2025-07-30

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台