多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

浙江鄞州:水润甬城,智启新篇

发布时间:2025-07-20 阅读: 一键复制网址

党的十八大以来,浙江步入高质量发展的新阶段,然而,水环境治理领域仍面临诸多深层次挑战。在此大背景下,鄞州区积极响应中央及省市号召,坚定不移地将“美丽浙江”建设的战略部署转化为具体行动,在水生态环境治理方面持续发力,积极探索创新。特别是在污水治理、美丽河湖建设等工作上取得了一系列阶段性成果。

浙美青传实践队宁波分队深入鄞州区暑期实践调研:在潘火街道见证数字化治水实践,在东钱湖感受优良水质,在宁波大学记录清源社团的环保宣教行动。政府智慧治理、景区生态示范与青年环保实践共同勾勒出宁波现代化治水新格局。

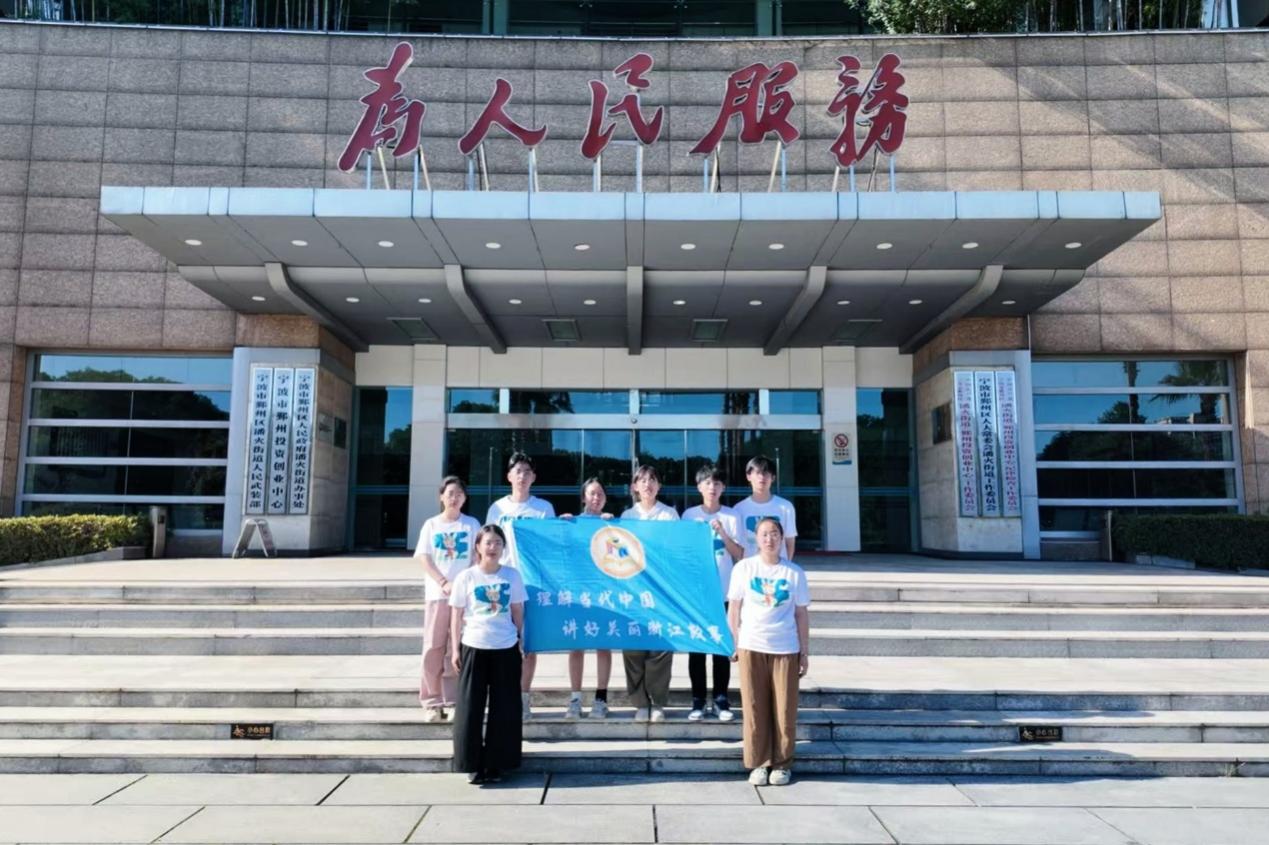

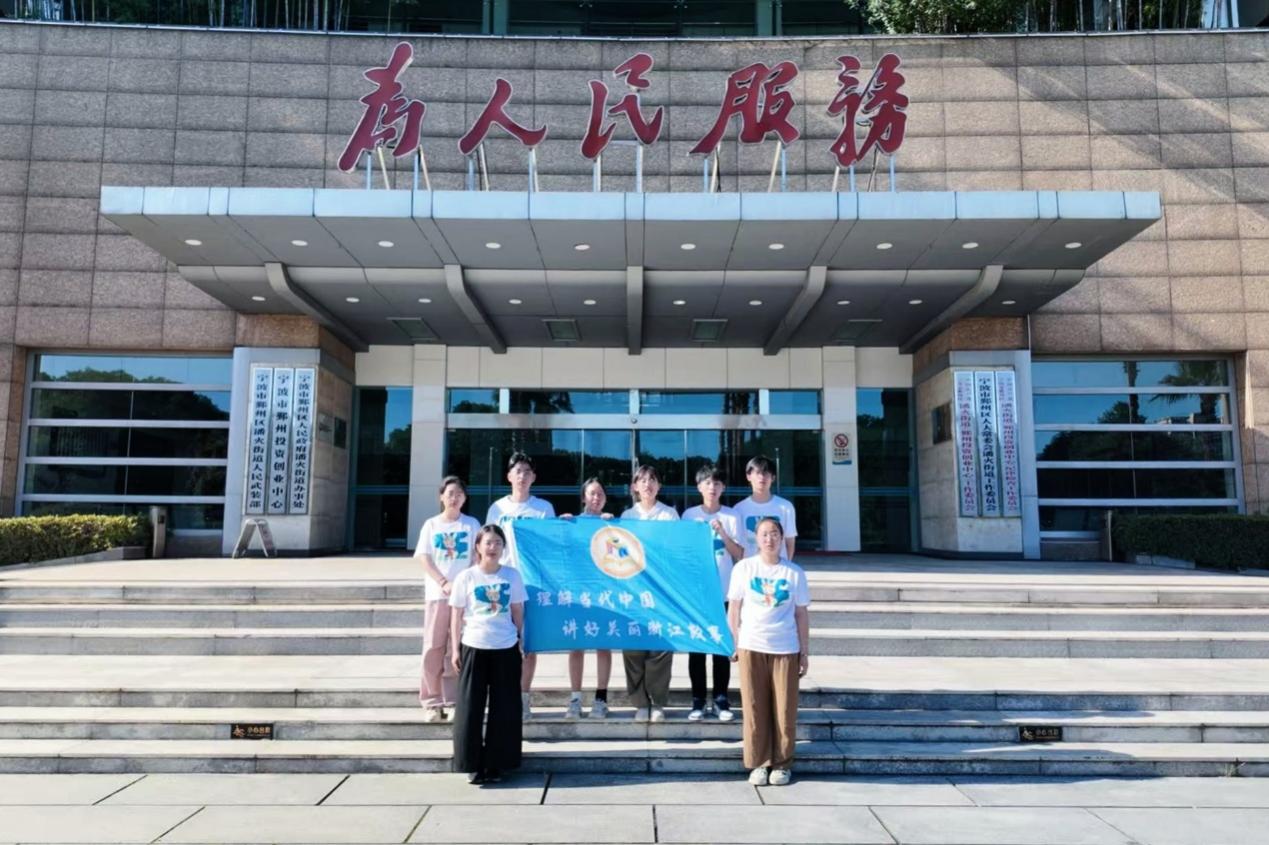

实践队走访了潘火街道办事处并采访了城市建设办公室的科长孙琦,针对潘火街道在水治理方面的经验和心得进行了深入了解。

孙琦重点介绍了潘火街道的“三零”治水模式:一是数字赋能实现“零盲区”,通过GIS系统和智能监管精准控污;二是全域攻坚落实“零直排”,强化管网维护与源头治理;三是融合发展追求“零死角”,以水环境提升带动沿岸景观改造。

通过本次调研,实践队深入了解了潘火街道以数字赋能、源头治理、生态修复为核心的“三零”治水模式,学习了基层政府如何通过技术创新和系统治理实现水环境持续改善。此次走访为探索智慧治水提供了宝贵经验。

过去二十年间,当地秉持“在保护中开发”的原则,着力构建湖泊休闲产业体系。曾经的东钱湖区域经济发展相对滞后,生态环境也曾面临挑战,如今已成功转型为国内首批国家级旅游度假区,实现了生态保护与经济发展的双赢。

实践队沿湖岸线开展走访调研,随机采访了几位游客与当地居民。外地游客纷纷表示“湖水很清澈”“浙江环境真好”,常住居民则分享了近五年清淤工程对水质的改善成效。实践队同步拍摄了沿湖美景,对比往年资料,可见水体透明度显著提高。夕阳下的东钱湖波光粼粼,恰是生态治理成效的鲜活注脚。

东钱湖的调研既让实践队触摸到城市水治理的宏观脉络,也通过实地观察与民声采集,感知到生态改善的具象温度。

清源社社长向实践队详细介绍了社团的环保实践工作。该社团定期组织志愿者开展河流水质采样检测、社区节水宣讲、“五水共治”政策宣传等活动,年均举办5-6次。在污水处理方面,清源社创新性地提出了建立河流水质数据共享平台的构想,旨在实现水质信息的实时公开与多方共享。

通过此次访谈体验,实践队员深入了解了高校环保社团的运作模式和创新理念,为后续实践活动的开展提供了宝贵参考。队员们表示将借鉴清源社的经验,结合学院外语特色,在环保宣传和公众参与方面进行更多创新尝试。

浙美青传实践队宁波分队深入鄞州区暑期实践调研:在潘火街道见证数字化治水实践,在东钱湖感受优良水质,在宁波大学记录清源社团的环保宣教行动。政府智慧治理、景区生态示范与青年环保实践共同勾勒出宁波现代化治水新格局。

数智破盲区:潘火巧治水

在“两山”理念的指导下,全国各地正在积极开展相关的治理工作。潘火街道不仅是鄞州区重要的工业和居住集聚区,也是近年来在“五水共治”和综合水环境管理方面取得显著成效、树立标杆的典型区域。在2024年,潘火街道被评为宁波市“五水共治”成绩突出街道。实践队走访了潘火街道办事处并采访了城市建设办公室的科长孙琦,针对潘火街道在水治理方面的经验和心得进行了深入了解。

孙琦重点介绍了潘火街道的“三零”治水模式:一是数字赋能实现“零盲区”,通过GIS系统和智能监管精准控污;二是全域攻坚落实“零直排”,强化管网维护与源头治理;三是融合发展追求“零死角”,以水环境提升带动沿岸景观改造。

通过本次调研,实践队深入了解了潘火街道以数字赋能、源头治理、生态修复为核心的“三零”治水模式,学习了基层政府如何通过技术创新和系统治理实现水环境持续改善。此次走访为探索智慧治水提供了宝贵经验。

"璞玉"焕清波:钱湖生态记

东钱湖是浙江省面积最大的天然湖泊,它镶嵌在宁波东南面的版图之上已有千年,见证了当地的历史变迁。早年,在东钱湖渔民口中流传着“钱湖水竿打竿,一脚踩在淤泥滩”的笑谈。2001年东钱湖管委会成立,这块千年璞玉拉开了保护与开发建设的序幕。2005年5月,时任浙江省委书记习近平同志对东钱湖提出了“建设成为文化型、生态型的旅游度假区”的殷切期望。过去二十年间,当地秉持“在保护中开发”的原则,着力构建湖泊休闲产业体系。曾经的东钱湖区域经济发展相对滞后,生态环境也曾面临挑战,如今已成功转型为国内首批国家级旅游度假区,实现了生态保护与经济发展的双赢。

实践队沿湖岸线开展走访调研,随机采访了几位游客与当地居民。外地游客纷纷表示“湖水很清澈”“浙江环境真好”,常住居民则分享了近五年清淤工程对水质的改善成效。实践队同步拍摄了沿湖美景,对比往年资料,可见水体透明度显著提高。夕阳下的东钱湖波光粼粼,恰是生态治理成效的鲜活注脚。

东钱湖的调研既让实践队触摸到城市水治理的宏观脉络,也通过实地观察与民声采集,感知到生态改善的具象温度。

“清源”护碧水:宁大青年行

为加强校际、院际联系,深入了解高校环保社团在治水宣传方面的创新实践,拓展“用外语讲好中国故事”的环保叙事路径,实践队走进宁波大学土木工程与地理环境学院采访宁波大学清源社团。通过深度交流,团队了解了其在污水处理科普宣传方面的创新经验。

清源社社长向实践队详细介绍了社团的环保实践工作。该社团定期组织志愿者开展河流水质采样检测、社区节水宣讲、“五水共治”政策宣传等活动,年均举办5-6次。在污水处理方面,清源社创新性地提出了建立河流水质数据共享平台的构想,旨在实现水质信息的实时公开与多方共享。

通过此次访谈体验,实践队员深入了解了高校环保社团的运作模式和创新理念,为后续实践活动的开展提供了宝贵参考。队员们表示将借鉴清源社的经验,结合学院外语特色,在环保宣传和公众参与方面进行更多创新尝试。

结语

鄞州区以数智赋能破题、生态保护筑基、青年力量添翼,勾勒出治水兴城的现代化图景。这既是“两山”理念的生动实践,更是生态文明建设的微观样本,其政企社协同、科技与人文融合的治理智慧,正为新时代美丽中国建设提供着鲜活的浙江答案与青年注脚。作者:严千旭 尹欣妍 沈馨 胡佳耀 来源:浙江师范大学外国语学院“浙美青传”实践队宁波分队

扫一扫 分享悦读

- 浙江鄞州:水润甬城,智启新篇

- 党的十八大以来,鄞州区积极响应中央及省市号召,在水生态环境治理方面持续发力。实践队深入鄞州区暑期实践调研,见证了政府智慧治理、

- 07-20

- 曲阜师范大学赴日照“曲园学子探漆艺,日照千年续文脉”社会实践队——付凯羽个人感悟

- 七月上旬,曲阜师范大学暑期社会实践团队聚焦 “非遗传承与保护” 主题,走进日照大漆非物质文化遗产工作室,开展了为期两天的沉浸式实

- 07-20

- 三天青耘路,满载临泉情 ——青耘行动队

- 本次暑期社会实践前往安徽阜阳开展实地调研。活动开展前,对接南京农业大学阜阳研究院、当地村委会等单位,确认调研点位与行程安排。

- 07-20

- 深挖连南兔业链,广东财贸职业学院萌兔先锋队为"萌兔乐园"夯实产业基

- 2025年6月,广东财贸职业学院“瑶乡萌兔先锋队”赴连南瑶族自治县大坪镇,深入实施“百千万工程”。团队聚焦“萌兔乐园”项目,通过政

- 07-19

- 丽水学院工学院实践队走访优秀校友汲取奋进力量

- 丽水学院工学院实践队走访优秀校友汲取奋进力量

- 07-19

- 青春返乡,筑梦岳西

- 2月10日,我有幸作为安徽中医药大学的一名学生,参加了岳西县举办的“宜礼待才‘岳’您同行”青年学子家乡行活动。

- 07-19

-

大学生三下乡投稿平台