多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

“绘”味家乡——赣榆菜煎饼文化传承插画实践报告

发布时间:2025-06-30 阅读: 一键复制网址

一、实践背景与意义

在全球化与快餐文化冲击下,地方特色美食的传承面临严峻挑战。赣榆菜煎饼作为苏北沿海地区的传统小吃,以面皮酥脆、馅料丰富、口感独特著称,承载着当地渔民文化与农耕饮食智慧。然而,传统手工制作工艺逐渐被机械化替代,年轻一代对菜煎饼的历史渊源、制作技艺及文化内涵知之甚少。

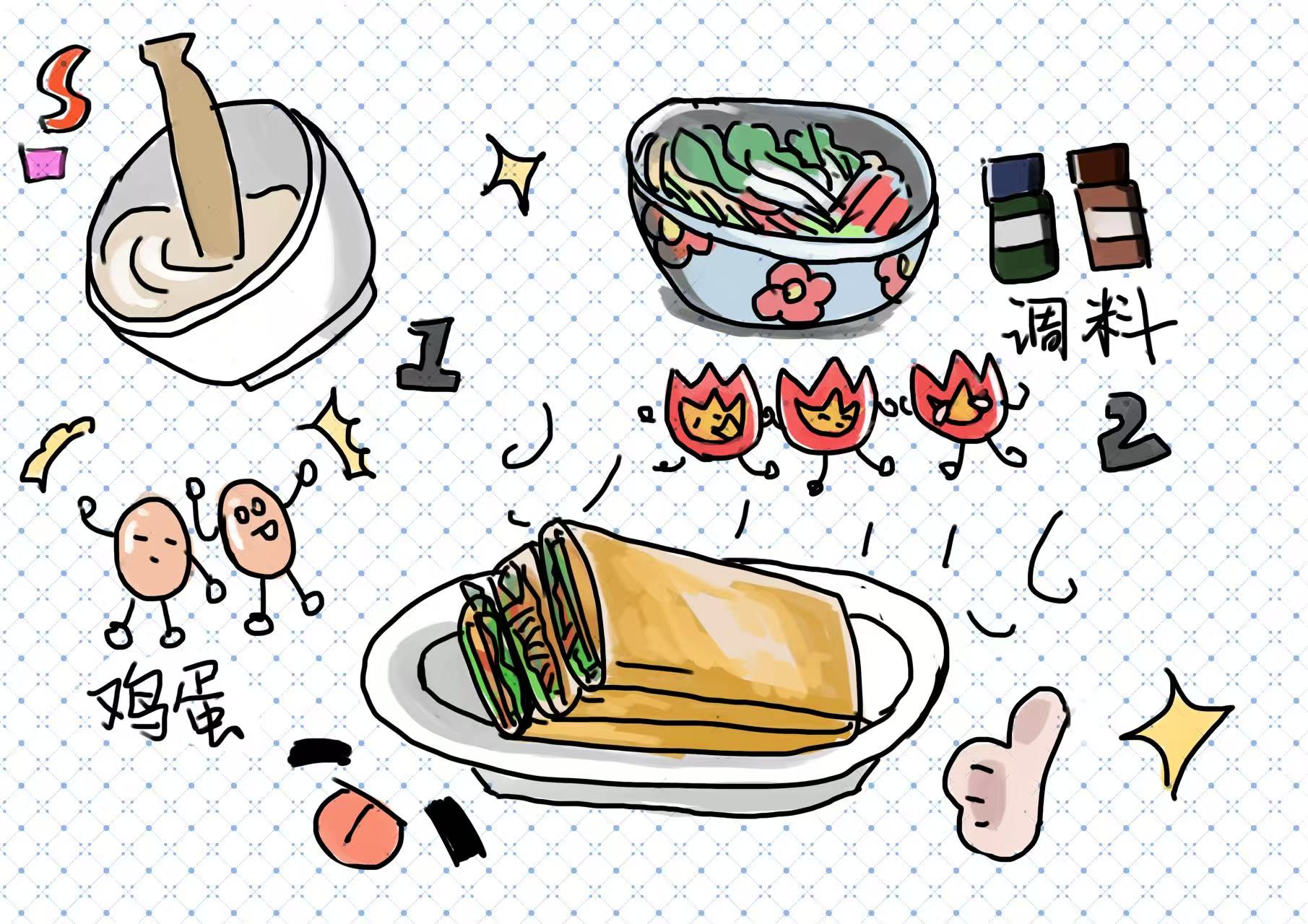

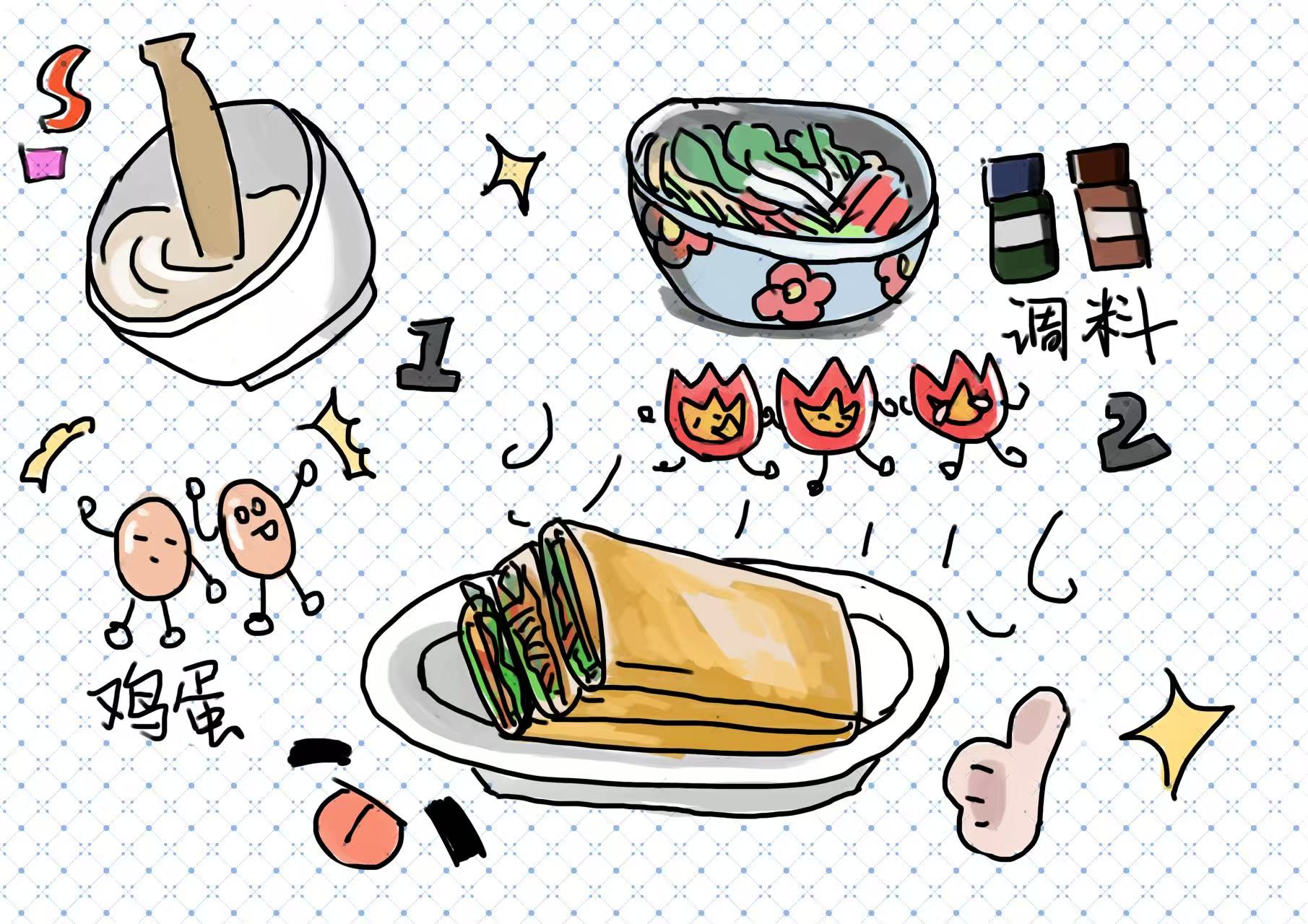

本次实践以“插画+美食文化”为核心,通过视觉艺术还原赣榆菜煎饼的制作流程、地域特色及民俗故事,激发青年群体对家乡文化的认同感,探索非遗传承的新路径。

二、实践内容与过程

1. 前期调研

• 田野调查:走访赣榆青口镇、海头镇等地,采访5位传统摊主,记录菜煎饼从和面、摊饼到配菜(韭菜、粉丝、虾皮等)的12道工序。

• 文化挖掘:查阅《赣榆县志》,梳理菜煎饼与当地“渔耕结合”生活方式的关联(如渔民出海便携干粮的历史)。

2. 插画创作

• 主题设计:围绕“工艺”“民俗”“乡愁”三大板块,完成系列插画:

◦ 《一鏊烟火》:还原鏊子煎饼的炭火工艺,突出“三分烫面七分火候”的匠人口诀。

◦ 《海味馅里藏》:以漫画形式表现赣榆人“虾皮提鲜、紫菜增色”的沿海饮食智慧。

◦ 《校门口的煎饼摊》:聚焦90后集体记忆,描绘学生时代排队买菜煎饼的场景。

• 风格创新:结合国风线描与现代扁平化设计,用高饱和度色彩凸显食物诱人质感。

3. 传播实践

• 线上推广:在抖音、小红书发布动态插画视频(播放量超2.3万),配方言版制作口诀。

• 线下体验:联合赣榆非遗中心举办“菜煎饼工坊”,邀请青少年参与插画填色与模拟摊饼活动。

三、实践成果

1. 文化档案:形成《赣榆菜煎饼手绘指南》,收录3类传统配方、8则民间故事。

2. 社会反响:作品被赣榆区文旅局采纳为地方旅游宣传素材,推动2家老字号摊点申报非遗工坊。

3. 青年参与:带动12名大学生加入“苏北美食保护联盟”,后续计划开发文创周边。

四、问题与反思

• 技术断层:年轻摊主普遍用预拌粉替代老面发酵,传统风味流失。

• 传播局限:插画受众仍以Z世代为主,需进一步下沉至中老年群体。

• 建议:联合高校开设“非遗IP设计”课程,推动插画与AR技术结合,扫描煎饼摊即可触发文化故事。

五、结语

一把鏊子、一勺面糊,绘就的是食物的本真,更是文化的根脉。本次实践以插画为“舌尖上的史笔”,让赣榆菜煎饼从街头巷尾走向更广阔的舞台,印证了青年一代在文化传承中“小而美”的创新力量。

在全球化与快餐文化冲击下,地方特色美食的传承面临严峻挑战。赣榆菜煎饼作为苏北沿海地区的传统小吃,以面皮酥脆、馅料丰富、口感独特著称,承载着当地渔民文化与农耕饮食智慧。然而,传统手工制作工艺逐渐被机械化替代,年轻一代对菜煎饼的历史渊源、制作技艺及文化内涵知之甚少。

本次实践以“插画+美食文化”为核心,通过视觉艺术还原赣榆菜煎饼的制作流程、地域特色及民俗故事,激发青年群体对家乡文化的认同感,探索非遗传承的新路径。

二、实践内容与过程

1. 前期调研

• 田野调查:走访赣榆青口镇、海头镇等地,采访5位传统摊主,记录菜煎饼从和面、摊饼到配菜(韭菜、粉丝、虾皮等)的12道工序。

• 文化挖掘:查阅《赣榆县志》,梳理菜煎饼与当地“渔耕结合”生活方式的关联(如渔民出海便携干粮的历史)。

2. 插画创作

• 主题设计:围绕“工艺”“民俗”“乡愁”三大板块,完成系列插画:

◦ 《一鏊烟火》:还原鏊子煎饼的炭火工艺,突出“三分烫面七分火候”的匠人口诀。

◦ 《海味馅里藏》:以漫画形式表现赣榆人“虾皮提鲜、紫菜增色”的沿海饮食智慧。

◦ 《校门口的煎饼摊》:聚焦90后集体记忆,描绘学生时代排队买菜煎饼的场景。

• 风格创新:结合国风线描与现代扁平化设计,用高饱和度色彩凸显食物诱人质感。

3. 传播实践

• 线上推广:在抖音、小红书发布动态插画视频(播放量超2.3万),配方言版制作口诀。

• 线下体验:联合赣榆非遗中心举办“菜煎饼工坊”,邀请青少年参与插画填色与模拟摊饼活动。

三、实践成果

1. 文化档案:形成《赣榆菜煎饼手绘指南》,收录3类传统配方、8则民间故事。

2. 社会反响:作品被赣榆区文旅局采纳为地方旅游宣传素材,推动2家老字号摊点申报非遗工坊。

3. 青年参与:带动12名大学生加入“苏北美食保护联盟”,后续计划开发文创周边。

四、问题与反思

• 技术断层:年轻摊主普遍用预拌粉替代老面发酵,传统风味流失。

• 传播局限:插画受众仍以Z世代为主,需进一步下沉至中老年群体。

• 建议:联合高校开设“非遗IP设计”课程,推动插画与AR技术结合,扫描煎饼摊即可触发文化故事。

五、结语

一把鏊子、一勺面糊,绘就的是食物的本真,更是文化的根脉。本次实践以插画为“舌尖上的史笔”,让赣榆菜煎饼从街头巷尾走向更广阔的舞台,印证了青年一代在文化传承中“小而美”的创新力量。

作者:刘方瑜 来源:生活

扫一扫 分享悦读

- “绘”味家乡——赣榆菜煎饼文化传承插画实践报告

- 全球化浪潮下,文化多样性机遇与挑战并存,美食文化作为地域文化的关键载体,地位愈发重要。然而,快节奏生活与外来文化冲击,致使家乡

- 06-30

- 2025暑期社会实践赴长沙“溯源红色火种 赓续革命精神”党史学习实践

- 2025暑期社会实践赴长沙“溯源红色火种 赓续革命精神”党史学习实践

- 06-30

- 裘炼科——一码通城暖人心,数字善治促共富

- 06-29

- 探寻本草足迹:安徽中医药大学黄山实习实践体会

- 06-29

- “‘影’鉴心灵,党引前行”主题电影赏析活动

- 06-28

- “泰阳润心,国风逸趣”主题趣味运动会

- 06-28

-

大学生三下乡投稿平台