多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

以微薄之力,传有爱之花

- 发布时间:2025-09-27 阅读:

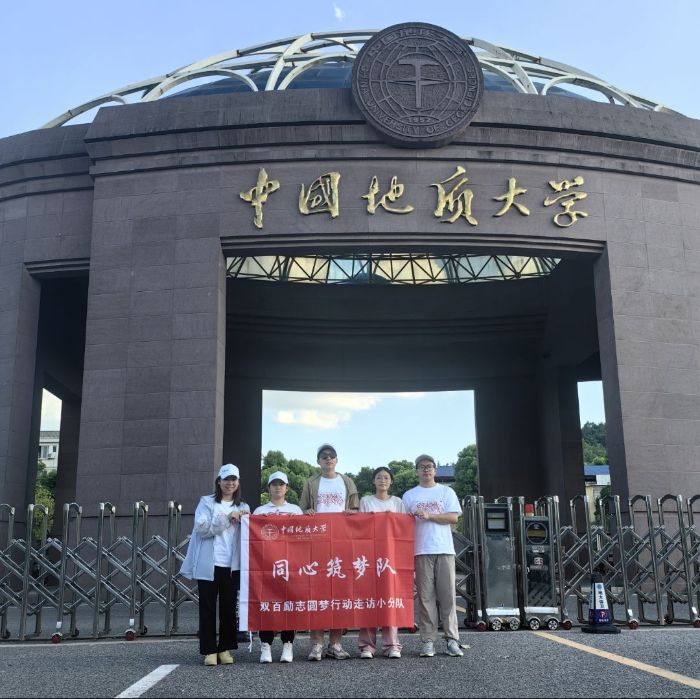

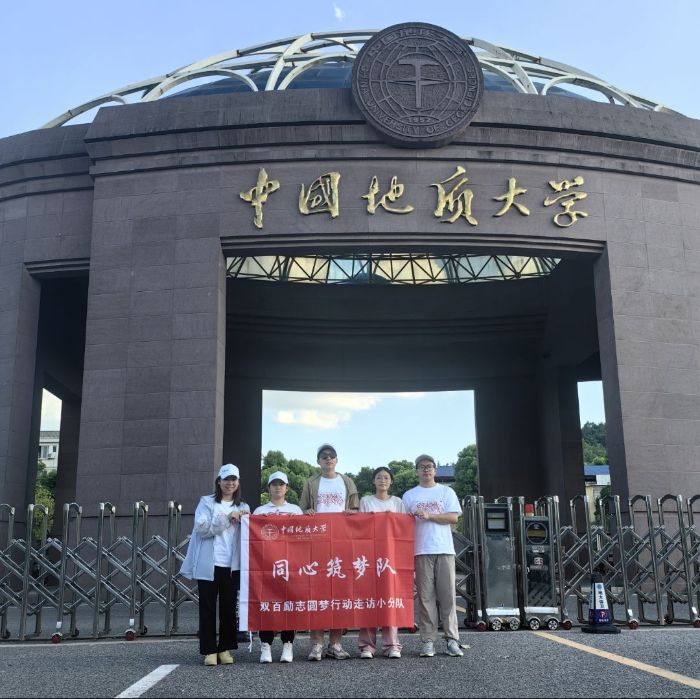

- 来源:徐申强 陈宇轩 魏圣淳 曾群容 李昊颍/同心筑梦队/ 中国地质大学(武汉)

在实现共同富裕和民族复兴的伟大征程中,中国地质大学(武汉)积极发挥自身优势,以立德树人为根本任务,为国家发展贡献青春力量。

今夏,“2025 双百励志圆梦行动”如期进行,各院同学积极响应,踊跃报名,以微薄之力,传有爱之花。来自工程学院与经济管理学院的五名 23 级学子携手组成“同心筑梦队”,同心共担使命,协力铸就梦想,在这场意义非凡的社会实践中奋力前行。团队历经三天光阴,踏遍孝感境内四地的山山水水,走访了五户寒门学子家庭。他们用同心凝聚真情,用筑梦播撒大爱,让温暖与希望弥漫于青春的旅途中。

家住孝昌的小宋同学幼年时期家庭遭遇变故,父亲因意外不幸离世,母亲因故未能陪伴在侧,自此由年迈的祖父母以务农为生,含辛茹苦将她抚养长大。面对小宋同学的境遇,队员们暖心安慰并鼓励她坚定信念、不惧困难。学校为家庭经济困难学生提供了多项资助政策,从奖助学金到勤工助学岗位,再到心理关怀与学业指导,帮助她在学习和生活上都能得到有力保障。队员们还代表学校送上慰问礼品,将关怀化作实实在在的温暖。

揆诸当下,有人在穷奢极欲的道路上沉溺于声色犬马,亦有人在困苦艰难的岁月里砥砺前行。社会的两极映照出人世冷暖,而慰问活动正是那一束照进现实的光,既能让万千黯淡的生活重燃希望,也能让人于平凡琐碎的日子里感受到善意与温度。这样的温情,便真实地展现在“2025双百励志圆梦行动”中。

走进大悟陈同学的家,第一眼看到的,便是整面墙上琳琅满目的奖状。墙上奖状的发黄字迹,虽已褪去昔日的光彩,却承载着他多年勤学不辍的脚步与汗水。纵然生活清苦,家境拮据,但他始终勤学好问、不改初心。队员们久久凝望,心中涌起的,不只是感动,更是敬意——那一面奖状墙,不仅见证了他个人荣誉,更是逆境中不屈精神的生动写照。

陈同学母亲因身体原因失去劳动能力;父亲曾在武汉务工,但多年辛劳使听力受损,今年已年逾六旬的他因年龄原因被迫离岗,家庭经济来源随之中断。了解到其父母的困境后,大家详细介绍了学校针对特殊困难学生的资助措施与成长支持计划,鼓励他勇敢面对挑战,积极投身学业和未来规划。在送上慰问品的同时,更传递了学校“自强不息、薪火相传”的精神力量,希望他能在社会与校园的关怀中汲取信心,继续逐梦前行。

安陆的小胡同学成长之路颇多坎坷。自出生后不久,父母离异,祖辈成为主要的依靠。年迈的爷爷勤勤恳恳,用拾荒所得维持生活与学费开支,乡邻们也纷纷伸出援手,村集体和爱心人士多次给予资助,才让他的求学之路得以延续。正是在社会各界的关怀下,他一步步坚持到今天。我们向他介绍了学校的多项资助政策,如奖助学金、绿色通道和勤工助学等,帮助他消除后顾之忧,更好地投入学习。同学脸上露出了久违的笑容,爷爷眼里也泛起了感动的泪花。 老人紧紧握着队员们的手,满怀深情地表达了对党和政府长期以来关心和帮助的由衷感谢。他说,正是有了国家的好政策和学校的贴心资助,孙子才能安心读书,才能在求学的道路上不掉队。他更鼓励队员们:“你们还年轻,要把这份爱心继续传递下去,让更多的孩子感受到温暖,把希望的火种一代代延续下去。”每一次的到访,都承载着“同心筑梦队”队员们深切的问候与贴心的关怀。我们与学生和家长们围坐在一起,亲切交流,深入了解家庭所面临的实际困难,以及学生们的学习与生活状况。在那些略显简朴的房屋中,我们真切地感受到了生活的艰辛,也同样被学生们眼中那份对知识的渴望和对未来的憧憬所深深打动。

励志行动需落实到人心中,救助与慰问带给受助者的未必仅是摆脱窘境,还可能是爱心与善意的传递。队员在走访中发现,受访者无不心怀感激,他们不仅深切体会到来自社会的关怀与温暖,更纷纷表示愿意将这份恩情化作前行的力量。许多人坦言,自己若有可能也应当肩负起责任,在未来的人生旅途中,继续将爱心传递下去,让“薪火相传”的精神在代际之间延续生根。正如涓滴之水终将汇成江海,每一次善意的接力,都会成为点亮他人梦想的光芒。

今夏,“2025 双百励志圆梦行动”如期进行,各院同学积极响应,踊跃报名,以微薄之力,传有爱之花。来自工程学院与经济管理学院的五名 23 级学子携手组成“同心筑梦队”,同心共担使命,协力铸就梦想,在这场意义非凡的社会实践中奋力前行。团队历经三天光阴,踏遍孝感境内四地的山山水水,走访了五户寒门学子家庭。他们用同心凝聚真情,用筑梦播撒大爱,让温暖与希望弥漫于青春的旅途中。

家住孝昌的小宋同学幼年时期家庭遭遇变故,父亲因意外不幸离世,母亲因故未能陪伴在侧,自此由年迈的祖父母以务农为生,含辛茹苦将她抚养长大。面对小宋同学的境遇,队员们暖心安慰并鼓励她坚定信念、不惧困难。学校为家庭经济困难学生提供了多项资助政策,从奖助学金到勤工助学岗位,再到心理关怀与学业指导,帮助她在学习和生活上都能得到有力保障。队员们还代表学校送上慰问礼品,将关怀化作实实在在的温暖。

揆诸当下,有人在穷奢极欲的道路上沉溺于声色犬马,亦有人在困苦艰难的岁月里砥砺前行。社会的两极映照出人世冷暖,而慰问活动正是那一束照进现实的光,既能让万千黯淡的生活重燃希望,也能让人于平凡琐碎的日子里感受到善意与温度。这样的温情,便真实地展现在“2025双百励志圆梦行动”中。

走进大悟陈同学的家,第一眼看到的,便是整面墙上琳琅满目的奖状。墙上奖状的发黄字迹,虽已褪去昔日的光彩,却承载着他多年勤学不辍的脚步与汗水。纵然生活清苦,家境拮据,但他始终勤学好问、不改初心。队员们久久凝望,心中涌起的,不只是感动,更是敬意——那一面奖状墙,不仅见证了他个人荣誉,更是逆境中不屈精神的生动写照。

陈同学母亲因身体原因失去劳动能力;父亲曾在武汉务工,但多年辛劳使听力受损,今年已年逾六旬的他因年龄原因被迫离岗,家庭经济来源随之中断。了解到其父母的困境后,大家详细介绍了学校针对特殊困难学生的资助措施与成长支持计划,鼓励他勇敢面对挑战,积极投身学业和未来规划。在送上慰问品的同时,更传递了学校“自强不息、薪火相传”的精神力量,希望他能在社会与校园的关怀中汲取信心,继续逐梦前行。

安陆的小胡同学成长之路颇多坎坷。自出生后不久,父母离异,祖辈成为主要的依靠。年迈的爷爷勤勤恳恳,用拾荒所得维持生活与学费开支,乡邻们也纷纷伸出援手,村集体和爱心人士多次给予资助,才让他的求学之路得以延续。正是在社会各界的关怀下,他一步步坚持到今天。我们向他介绍了学校的多项资助政策,如奖助学金、绿色通道和勤工助学等,帮助他消除后顾之忧,更好地投入学习。同学脸上露出了久违的笑容,爷爷眼里也泛起了感动的泪花。 老人紧紧握着队员们的手,满怀深情地表达了对党和政府长期以来关心和帮助的由衷感谢。他说,正是有了国家的好政策和学校的贴心资助,孙子才能安心读书,才能在求学的道路上不掉队。他更鼓励队员们:“你们还年轻,要把这份爱心继续传递下去,让更多的孩子感受到温暖,把希望的火种一代代延续下去。”每一次的到访,都承载着“同心筑梦队”队员们深切的问候与贴心的关怀。我们与学生和家长们围坐在一起,亲切交流,深入了解家庭所面临的实际困难,以及学生们的学习与生活状况。在那些略显简朴的房屋中,我们真切地感受到了生活的艰辛,也同样被学生们眼中那份对知识的渴望和对未来的憧憬所深深打动。

励志行动需落实到人心中,救助与慰问带给受助者的未必仅是摆脱窘境,还可能是爱心与善意的传递。队员在走访中发现,受访者无不心怀感激,他们不仅深切体会到来自社会的关怀与温暖,更纷纷表示愿意将这份恩情化作前行的力量。许多人坦言,自己若有可能也应当肩负起责任,在未来的人生旅途中,继续将爱心传递下去,让“薪火相传”的精神在代际之间延续生根。正如涓滴之水终将汇成江海,每一次善意的接力,都会成为点亮他人梦想的光芒。

社会实践内容推荐

- 以微薄之力,传有爱之花

- 2025-09-27

- “长征精神耀 青春冕宁行”西安明德理工学院赴四川冕宁开展暑期社会实践

- 2025-09-26

- 手塑陶泥承古韵,家印共刻续新篇

- 2025-09-26

- 纸艺传情润童心,协作共育启新篇

- 2025-09-26

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台