多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

用青春方式传播文化:华中农大外院实践团瑞士交流纪实

- 发布时间:2025-08-16 阅读:

- 来源:华中农业大学外国语学院赴瑞士暑期社会实践团

近日,华中农业大学外国语学院赴瑞士暑期社会实践团以 “阿尔卑斯山脚下的艺术脉搏” 为主题,在瑞士开展了一场跨越山海的艺术文化交流活动。团队以歌舞、折纸、访谈、手链编织、蹴鞠涂色等多元形式为载体,在异国搭建起文明交流互动的桥梁,用青年特有的热情与创意书写两国友好故事,为中瑞建交75周年添上一抹鲜活的青春色彩。

折纸传情:指尖上的龙泉剑韵

教室内,参与者们围成圈坐在桌前,彩纸在手中折叠翻飞,实践团以 “非遗龙泉宝剑” 为主题的折纸活动正在进行,队员们首先向参与者介绍:这把纸剑的原型,是有着2500年历史的龙泉宝剑——它始于春秋,兴于战国,因 “坚韧锋利、刚柔并济” 被誉为 “百兵之君”,既是古代军事技艺的结晶,更承载着中华民族的尚武精神与工匠精神。为让参与者们更好动手实践,团队将复杂剑形简化为易操作的折纸版本。成员的讲解以当地风景作比“剑脊折得挺直,才能像阿尔卑斯山一样‘巍峨持久’。”这一隐喻其实也与中瑞两国在历史长河中坚守自身特色、抵御外界挑战的精神相呼应;折纸过程中,团队成员分散在各桌,耐心示范,用英语指导大家用红白两色纸张折叠——红色是“中国红”的呼应,白色模拟剑身的寒光。活动现场气氛热烈,其乐融融——这份在欢声笑语中诞生的文化体验,早已突破了教室的边界,传递给了更多人。

折纸活动结束后,畲族彩带编织活动紧随其后。队员们先讲述了这项非遗的渊源:畲族彩带又称“山哈织带”,是畲族妇女代代相传的手工艺,距今已有千年历史。活动进行过程中,实践团依据现场制作进度适当降低了编织难度,尽可能做到让每一位参与者都能收获亲手完成编织的成就感。彩带有蓝、绿、红三色,“蓝色像日内瓦湖的粼粼波光,也是中国青花瓷的淡雅底色;绿色是阿尔卑斯山的盎然生机,也藏在江南园林的草木葱郁里;红色既有瑞士国旗底色的热烈,更传递着中国红的喜庆吉祥。”团队成员一边示范着编织方法,一边解说着色彩里的文化共鸣——小小编织绳此时更像是联通着瑞士湖光山色与中国山水意境的桥梁,两国青年对自然的敬畏、对生活的热忱,都在每一次编织的绳结里相逢。

手链编织活动的余温未散,竹编蹴鞠和水彩笔已在桌面上排开,“蹴鞠涂色”活动正酝酿着新的热闹。和前续活动环节相似,团队成员首先介绍:蹴鞠是中国古代足球,起源战国,兴于唐宋,比现代足球早两千多年,算是其 “祖先”。而说起足球,苏黎世FIFA总部正是现代足球的重要推动者,两者恰如足球运动的“前世今生”。介绍完毕,参与者们纷纷拿起水彩笔,有人以FIFA标志的蓝黄为主色调为蹴鞠披上彩衣,有人在团队成员的指导下在蹴鞠上画上中国传统回纹,有人选择瑞士国旗的红白两色进行渲染......瑞士原素与中国纹样在球面上交融,团队成员们穿梭期间,时而深入展开讲解蹴鞠的历史典故,时而一起聊起FIFA推动足球全球化的故事,教室内的互动让这两项相隔前年的足球文化符号,在欢声笑语中完成了一场跨越时空的对话。

手工时间结束后,《月光下的凤尾竹》旋律悠扬,傣族舞教学环节紧凑展开,大家在实践团成员的带领下,兴致勃勃地模仿舞蹈姿势,尽管动作略显生疏,但每个人都积极参与、切身体验,让傣族舞在澜沧江边生根发芽的种子落在了阿尔卑斯山坡。最后,实践团成员发挥作为外院学子的优势,发起中英法三语版的《友谊地久天长》合唱活动。中文的温婉、英文的流畅、法文的悠扬在教室内交织,不同语言的声线虽有差异,却在同一旋律里达成欣欣向荣的和谐。团队成员们特意选择这首在中瑞两国都广为人知的曲目,用多语言演绎的方式,不仅呼应了瑞士多语文化的包容特质,也特别展现了中国青年对跨文化沟通的诚意。

所谓“友谊地久天长”,恰如中瑞建交75周年来始终秉持的平等互信——阿尔卑斯山的冰雪与长江的浪花虽远隔山海,却同属地球的血脉;傣族舞蹈灵动与瑞士长号的悠远,虽形式不同,却都传递出两国民众对生活的热爱。当合唱的最后一个音符落下,实践团成员切身体会到了何谓“语言有界,歌声无界”,文明的交融有时并不必依赖宏大的叙事,共同的旋律早已让“国际和平”与“文化互鉴”的理念在歌声中扎根生长。

除了举行文化活动外,实践团还设计了 “万花筒声波日记” 系列访谈,以 “桥”、“青年”等为关键词,收集不同文化背景者的真实表达。实践团成员在当地展开采访,其中与欧盟委员Laszlo Andor的交流最为印象深刻。采访围绕搭建文化交流桥梁,双方认为年轻人应扛起民间交流责任,以行动促文明相知相融,筑牢国际和平人文根基。除此之外,采访还聚焦国际格局,交流指出当下与英国英镑霸权时代差异显著,美元体系更独立,其霸权及美国国际地位呈多极化趋势却不易衰落。此背景下,中国与欧盟既有机遇,也面临挑战,需在复杂局势中寻互利共赢之路。这场交流,不仅是视野的开拓,更让成员们切实的以思考与热忱,为世界发展持续注入青春力量。

折纸传情:指尖上的龙泉剑韵

教室内,参与者们围成圈坐在桌前,彩纸在手中折叠翻飞,实践团以 “非遗龙泉宝剑” 为主题的折纸活动正在进行,队员们首先向参与者介绍:这把纸剑的原型,是有着2500年历史的龙泉宝剑——它始于春秋,兴于战国,因 “坚韧锋利、刚柔并济” 被誉为 “百兵之君”,既是古代军事技艺的结晶,更承载着中华民族的尚武精神与工匠精神。为让参与者们更好动手实践,团队将复杂剑形简化为易操作的折纸版本。成员的讲解以当地风景作比“剑脊折得挺直,才能像阿尔卑斯山一样‘巍峨持久’。”这一隐喻其实也与中瑞两国在历史长河中坚守自身特色、抵御外界挑战的精神相呼应;折纸过程中,团队成员分散在各桌,耐心示范,用英语指导大家用红白两色纸张折叠——红色是“中国红”的呼应,白色模拟剑身的寒光。活动现场气氛热烈,其乐融融——这份在欢声笑语中诞生的文化体验,早已突破了教室的边界,传递给了更多人。

实践团成员介绍龙泉宝剑 谢嘉涛摄

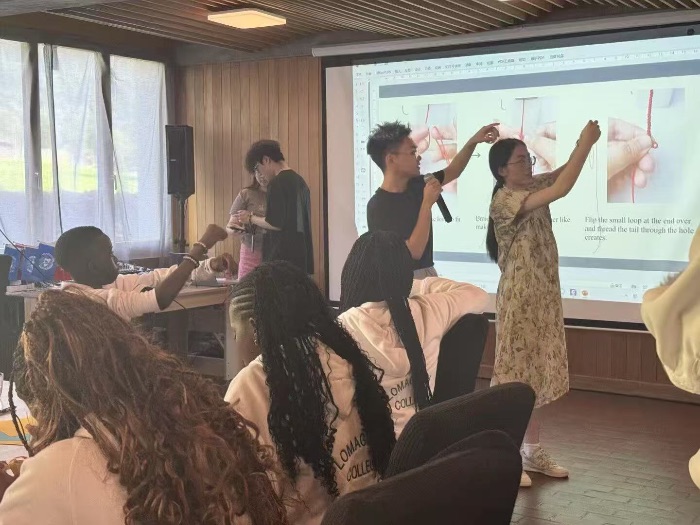

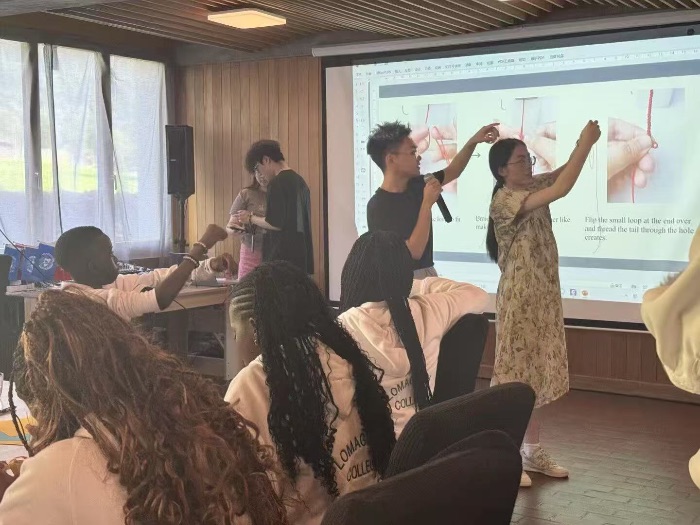

编绳寄情:彩带里的畲族风情折纸活动结束后,畲族彩带编织活动紧随其后。队员们先讲述了这项非遗的渊源:畲族彩带又称“山哈织带”,是畲族妇女代代相传的手工艺,距今已有千年历史。活动进行过程中,实践团依据现场制作进度适当降低了编织难度,尽可能做到让每一位参与者都能收获亲手完成编织的成就感。彩带有蓝、绿、红三色,“蓝色像日内瓦湖的粼粼波光,也是中国青花瓷的淡雅底色;绿色是阿尔卑斯山的盎然生机,也藏在江南园林的草木葱郁里;红色既有瑞士国旗底色的热烈,更传递着中国红的喜庆吉祥。”团队成员一边示范着编织方法,一边解说着色彩里的文化共鸣——小小编织绳此时更像是联通着瑞士湖光山色与中国山水意境的桥梁,两国青年对自然的敬畏、对生活的热忱,都在每一次编织的绳结里相逢。

实践队员就手链编织展开讲解 谢嘉涛摄

运动之趣:古今对话中的体育精神手链编织活动的余温未散,竹编蹴鞠和水彩笔已在桌面上排开,“蹴鞠涂色”活动正酝酿着新的热闹。和前续活动环节相似,团队成员首先介绍:蹴鞠是中国古代足球,起源战国,兴于唐宋,比现代足球早两千多年,算是其 “祖先”。而说起足球,苏黎世FIFA总部正是现代足球的重要推动者,两者恰如足球运动的“前世今生”。介绍完毕,参与者们纷纷拿起水彩笔,有人以FIFA标志的蓝黄为主色调为蹴鞠披上彩衣,有人在团队成员的指导下在蹴鞠上画上中国传统回纹,有人选择瑞士国旗的红白两色进行渲染......瑞士原素与中国纹样在球面上交融,团队成员们穿梭期间,时而深入展开讲解蹴鞠的历史典故,时而一起聊起FIFA推动足球全球化的故事,教室内的互动让这两项相隔前年的足球文化符号,在欢声笑语中完成了一场跨越时空的对话。

实践团成员准备的竹制蹴鞠 武艺涵摄

歌舞之韵:身体律动里的心灵共鸣手工时间结束后,《月光下的凤尾竹》旋律悠扬,傣族舞教学环节紧凑展开,大家在实践团成员的带领下,兴致勃勃地模仿舞蹈姿势,尽管动作略显生疏,但每个人都积极参与、切身体验,让傣族舞在澜沧江边生根发芽的种子落在了阿尔卑斯山坡。最后,实践团成员发挥作为外院学子的优势,发起中英法三语版的《友谊地久天长》合唱活动。中文的温婉、英文的流畅、法文的悠扬在教室内交织,不同语言的声线虽有差异,却在同一旋律里达成欣欣向荣的和谐。团队成员们特意选择这首在中瑞两国都广为人知的曲目,用多语言演绎的方式,不仅呼应了瑞士多语文化的包容特质,也特别展现了中国青年对跨文化沟通的诚意。

所谓“友谊地久天长”,恰如中瑞建交75周年来始终秉持的平等互信——阿尔卑斯山的冰雪与长江的浪花虽远隔山海,却同属地球的血脉;傣族舞蹈灵动与瑞士长号的悠远,虽形式不同,却都传递出两国民众对生活的热爱。当合唱的最后一个音符落下,实践团成员切身体会到了何谓“语言有界,歌声无界”,文明的交融有时并不必依赖宏大的叙事,共同的旋律早已让“国际和平”与“文化互鉴”的理念在歌声中扎根生长。

实践团成员进行傣族舞教学 郁贺摄

对话之声:声音交织里的民心相通除了举行文化活动外,实践团还设计了 “万花筒声波日记” 系列访谈,以 “桥”、“青年”等为关键词,收集不同文化背景者的真实表达。实践团成员在当地展开采访,其中与欧盟委员Laszlo Andor的交流最为印象深刻。采访围绕搭建文化交流桥梁,双方认为年轻人应扛起民间交流责任,以行动促文明相知相融,筑牢国际和平人文根基。除此之外,采访还聚焦国际格局,交流指出当下与英国英镑霸权时代差异显著,美元体系更独立,其霸权及美国国际地位呈多极化趋势却不易衰落。此背景下,中国与欧盟既有机遇,也面临挑战,需在复杂局势中寻互利共赢之路。这场交流,不仅是视野的开拓,更让成员们切实的以思考与热忱,为世界发展持续注入青春力量。

实践团成员对欧盟委员进行访谈 赖恺铭摄

在实践活动进行过程中,实践团成员深刻体会到文化传播并非单向输出,而是一场充满共情与互鉴的对话。这次活动生动诠释了"一分钟接触,一万里共鸣"的跨文化理念,作为大学生的我们或许无法像专家学者那样深入解读文化,但可以用更年轻、更创新的方式助力传播——一个舞蹈动作的模仿,一段手链的制作,一首歌曲的合唱,一次访谈的进行,一场蹴鞠的创意涂绘,都能让不同文化背景的参与者在亲手操作中建立默契,体会到文化交融的乐趣。在这里,传统文化不再是遥远的符号,而是可感知、可参与、可分享的生动体验。是的,文化的生命力在于流动,而作为大学生的我们的责任,就是让它以更鲜活、更亲切的方式走向世界。每一次微笑、每一次尝试、每一次分享,都是让中华文化被看见、被理解的一小步。社会实践内容推荐

- 青春力量赋能家庭,亲子教育携手并行

- 2025-08-25

- 追寻红色足迹,传承抗日精神——锦州医科大学青年学子开展抗日红色研学实践活动

- 2025-08-25

- 2025社会调查训练计划——侨力汇流团队南安实践调研活动

- 2025年6月23日,我院2023级侨力汇流团队前往南安开展社会调查与暑期社会实践活动。本次活动由王焕芝、王郝京两位老师统筹指导,谢

- 2025-08-25

- 为了弘扬红色精神,南京审计大学“寻访红色基地”小队开展社会实践

- 暑期社会实践感悟心得

- 2025-08-25

- 安徽理工大学:走进蓝天救援基地,以实践之力护航水域安全

- 为进一步强化水域安全领域的专业认知,推动救援装备的迭代升级,用实践行动为水域安全防护工作注入新动能,6 月 26 日,安徽理工

- 2025-08-25

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台