多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

传非遗薪火,砺艺深耕强本领

发布时间:2025-07-04 阅读: 一键复制网址

传非遗薪火,砺艺深耕强本领

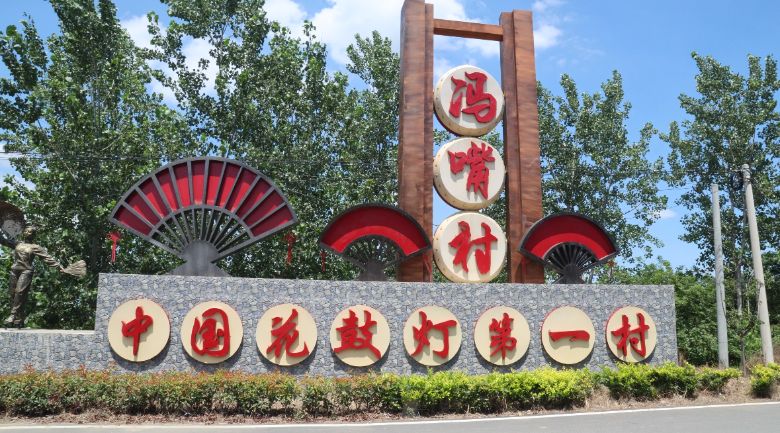

7月2日,安徽师范大学音乐学院23级舞蹈表演专业学生,赴蚌埠市怀远县艺术调研团队,通过与安徽省花鼓灯艺术歌舞团和相关文化馆对接交流后,抵达了“中国花鼓灯第一村”冯咀子村。在省级非遗传承人朱同陆老师的牵线下与当地传承人交流学习,近距离感受安徽花鼓灯的独特魅力与文化生命力。

团队成员立足田野乡间,来到冯咀子花鼓灯生态保护村的田间地头采风调研,汲取民间养分,走入中国花鼓灯传习所和当地人民的日常生活中,直观地感受花鼓灯在当地的生存状态,深刻体会其艺术精神与民间艺人的独特魅力,从而增强文化自信与民族自豪感,实现文化育人、舞蹈美育的目的。

清晨,团队成功抵达了充满现代化气息的冯咀子花鼓灯生态保护村。走进传习所内,我们看到所内珍藏着现今“冯派”传承人谱系与许多历史资料。朱老师向团队成员们逐一介绍馆内珍藏的照片,图片上记载着从建国初期至今的各大演出盛况。扇花飞舞,锣鼓升平,舞蹈演员们姿态矫健,身段柔美。现场的气氛洋溢着热闹欢快的节庆氛围,传递出安徽花鼓灯浓厚的历史底蕴与文化的魅力。

在了解安徽花鼓灯的道具图片时,我们看到了从未见过的道具。朱老师和我们说:“安徽花鼓灯的女角叫“兰花”,穿着的传统舞鞋被我们称为“寸子”。“寸子”是传统花鼓灯艺人表演舞蹈必备的舞鞋,其掌握难度极高,而现代的花鼓灯表演已经改变了传统的舞步,所以几乎见不到寸子的出现了。”

参观结束后,我们有幸见到了冯国佩先生的后裔及其亲授弟子。在现场观看到了最纯正、最具神韵的"冯派"花鼓灯舞蹈。传承人们原汁原味的演绎,让我们真切感受到,为什么叫玩花鼓灯,为什么说花鼓灯是从田间地头走出来的舞蹈。他们表演时游刃有余的神态,让我们坚信安徽花鼓灯已经深深地刻在他们的骨子里了。冯开苗老师讲述道:“跳花鼓灯没有什么特别的意义,就是图个乐,兴头上来随时都能来上一段。”

老师们结束简短的自我展示后仍兴致不减,提出让我们展示一段现场伴奏的花鼓灯。

在这里我们看到了最原生态的安徽花鼓灯表演形式;看到了安徽花鼓灯与当地民俗的紧密联系;还看到了民间流传的独特鼓点和表演风格。舞韵淮畔,徽鼓传薪。老艺人们的表演使我们感慨万千,通过此次调研学习,我们带着满满的收获走出乡间,回到城市,开启我们的下一场学习之旅!

作者:陈凤娴 徐晴 来源:实地调研

扫一扫 分享悦读

- 传非遗薪火,砺艺深耕强本领

- 7月2日,安徽师范大学音乐学院23级舞蹈表演专业学生,赴蚌埠市怀远县艺术调研团队,通过与安徽省花鼓灯艺术歌舞团和相关文化馆对接交流

- 07-04

- 大学生社会实践活动“支教育苗青如许 夏日童心绿成荫”暑假小课堂

- 为响应国家乡村振兴战略号召,助力乡村教育发展,安徽中医药大学医药信息工程学院"爱沁童声 智拓星河"童心同行支教团于2023年6月29日在

- 07-03

- 湛科学子“三下乡”:雷剧戏说,文化传承

- 07-03

- 践行计划 | 学院实践团赴中建科工调研学习——聚焦前沿科技,感悟铁骨仁心

- 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬工匠精神,鼓励和引导广大青年学生将个人小我融入国家大我,激励青年在实践中“

- 07-03

- 豫北医学院赴河南省周口市太康县毛庄镇救死承仁暑期义诊社会实践队

- 豫北医学院“救死承仁”暑期义诊社会实践队,由该校临床医学、护理学等专业师生组成,于暑期深入河南省周口市太康县毛庄镇开展公益义诊

- 07-03

- 江西应科学子赴二七会议遗址开展红色研学实践

- 2025年7月3日,江西应科院“朝阳逐梦”实践队13名师生赴吉安二七会议旧址开展红色研学。队员顶着烈日清杂草、拭碑文,在毛泽东起草《二

- 07-03

- 深井探秘砺初心 瓷钨交融践真知

- 景德镇艺术职业大学“矿冶之光青年行”社会实践队在马克思主义学院副院长李果、团委副书记元源带领下,奔赴“世界钨都”江西大余,聚焦

- 07-03

-

大学生三下乡投稿平台