多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

探寻先烈足迹,感悟革命精神

发布时间:2024-08-30 关注: 一键复制网址

——文法学院师生赴黄山市中国工农红军北上抗日先遣队寻访社会实践

皖南地区是中国革命的重要发源地之一,拥有丰富的红色资源,其中北上抗日先遣队的历史遗迹与红色故事尤为突出。1934年7月5日,中共中央和中国工农红军革命军事委员会发布政治训令,派遣由红七军团组成的红军北上抗日先遣队,深入敌后,在闽浙皖赣边地区开展游击战争,在皖南地区创立新的根据地。为更好学习北上抗日先遣队的英勇事迹与革命精神,7月12日,文法系暑期“三下乡”社会实践团队在檀江林老师和陈发祥老师的带领下赴黄山市黄山区谭家桥镇军博园、汤口中心小学等地进行实地调查,以对皖南地区红色资源开发现状与对策研究为主题,以红军北上抗日先遣队事迹为线索,深入探索红色革命历史事迹。

实践团队在黄山军博园

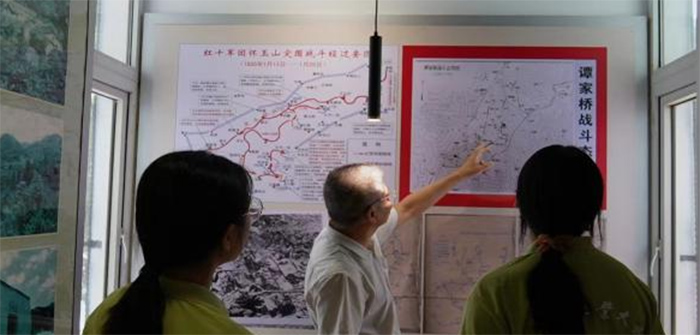

追寻革命足迹,重温红色记忆在活动的开始,实践团队来到北上抗日先遣队纪念馆与粟裕将军纪念馆进行参观学习。在进馆参观前,檀江林老师为团队成员详细介绍北上抗日先遣队活动路线与范围,梳理代表事件过程,使成员们对相关历史得到更为清晰的认识。

在粟裕将军纪念馆,成员们学习粟裕将军的生平经历以及其在队伍组建、战斗指挥和政治工作等方面的卓越贡献。成员们参观馆内文物,仔细聆听老师的讲解,对于粟裕将军的了解更加清晰全面,认识到其在红军北上抗日中做出的重要贡献。之后,实践团队进入北上抗日先遣队纪念馆,对红军北上抗日这一历史进行整体的梳理与学习。在这一过程中,成员们深刻领悟到红军北上抗日的艰辛与困苦,也体会到红军坚韧不拔的革命精神,深受震撼。在经历谭家桥战斗、怀玉山战斗等后,红10军团死伤惨重,军政委员会主席方志敏、军团长刘畴西、第19师师长寻淮洲等一批杰出红军将领相继牺牲。成员们体会到战争的惨烈,对烈士英雄们表达最崇高的敬意。

实践团队参观北上抗日先遣队纪念馆

缅怀革命先烈,传承红色精神烈士陵园是宣扬弘扬烈士精神、开展革命传统教育、培育社会主义核心价值观的重要场所。在此次实践中,团队成员进入北上抗日先遣队烈士陵园,缅怀红军英雄。在粟裕将军的墓碑前,全体成员进行默哀,对粟裕将军表达真诚的敬意。在烈士纪念碑前,全体成员鞠躬三次,对在北上抗日过程中壮烈牺牲的红军英雄们表达崇高的敬意。

革命先烈永不朽,舍生取义精神传

革命先烈永不朽,红色革命精神代代相传。实践团队来到黄山汤口中心小学,在老师的讲解下,成员们对红军北上抗日先遣队的事迹得到进一步的认识,了解红军将领的英雄事迹,也再次体会到革命的艰巨与战争的壮烈。浏览墙上的文字,先遣队整装出发,进行伏击战,历经谭家桥战斗等艰苦战争,历史的一幕幕仿佛在眼前展现;方志敏、粟裕、刘畴西、寻淮洲等杰出红军将领的事迹令人无不震撼。

实践团队参观黄山汤口中心小学

赣东北苏区和红军北上抗日先遣队虽然失败了,但一度震动了闽、浙、皖、赣广大省区,威胁到了南京国民党政权的腹心地域,对于扩大党和红军的影响,策应中央红军主力的战略转移,都起到了积极作用。突围出去的粟裕、乐少华、刘英等人则再起武装,组成了红军挺进师,在闽浙边坚持战斗。红军先遣队广大指战员和烈士们可敬可泣的战斗业绩,已成为红军战史中英勇悲壮的一页,永垂青史。这段血与火的历史,谱写出一曲可歌可泣的革命篇章,塑造出一个个英雄儿女活生生的经典画像,也培养了奠基新中国大业的一批优秀军事指挥员,它标志着红星闪耀的新中国正从凤凰涅磐中崛起。抚今追昔,我们更加感受到中国革命成功果实的来之不易。

在本次实践中,成员们深刻学习北上抗日先遣队的英勇事迹,感悟革命烈士英勇不屈的革命精神,并以此为契机,将爱国主义精神与革命传统内化于心、外化于行,追寻先烈的脚步,传承红色革命精神,为实现中华民族伟大复新贡献自己的力量。(文/王文静;图/岳一凡)

作者:王文静 来源:文法系暑期“三下乡”社会实践团队

扫一扫 分享悦读

- 探寻先烈足迹,感悟革命精神

- 为更好学习北上抗日先遣队的英勇事迹与革命精神,7月12日,文法系暑期“三下乡”社会实践团队在檀江林老师和陈发祥老师的带领下赴黄山

- 08-30

- 青春下乡行,共筑振兴梦——记“三下乡”活动的温暖征程

- 2024年的夏天,骄阳似火,却挡不住我奔赴乡村的热情。我带着知识、爱心与希望,踏上了“三下乡”的征程,为乡村大地注入了一股蓬勃的青

- 08-30

- 揭秘数字伦理,守护信息安全

- 为了提升公众对数字技术伦理风险的认识,并探索有效的风险化解路径,塔里木大学数字技术的伦理风险与化解路径研究“三下乡”社会实践宣

- 08-30

- 美的实践 | 设计学院:青春井冈行 奋斗勇担当

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,赓续红色血脉,传承红色基因,汲取奋进力量,2024年8月1日至8月9日,南京艺术学院团

- 08-30

- 寻忆千年侯官,赓续不朽精神

- 2024年7月3日,闽江学院新华都商学院“千年侯官•赓续永存”实践队,在甘柳老师带领下,一行11人踏上了侯官村与三坊七巷的调研之

- 08-30

- 龙行乾坤天下,徽记尊华无他——河北科技师范学院“小葡萄”实践团

- 2024年7月21日,河北科技师范学院食品科技学院暨葡萄酒学院团委书记董雪童老师及辅导员吴万成老师带队组织河北科技师范学院“小葡萄”

- 08-30

- 探寻侯官古韵,沐浴冰心文风

- 在2024年7月3日,闽江学院新华都商学院金融学二班的社会实践活动队,踏上了一段深挖历史文脉的文化之旅。他们将足迹印在了侯官村以及冰

- 08-30

- 用奉献书写生命的续集——遗体捐赠宣讲

- 为广泛普及遗体捐献知识,弘扬无私奉献的崇高精神,7月5日,新乡医学院弘毅书院“大爱传递,生命永续”宣讲团于卫辉市安都乡庄河村开展

- 08-30

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台