多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

一曲话柔肠 ——安徽省黄山市祁门县目连戏之现状实地考察记录

发布时间:2024-08-18 关注: 一键复制网址

舞台霞光照脸谱,曲声悠扬绕指柔……二零二四年七月十二日,安徽大学历史学院的六名同学组成目连循迹实践队来到安徽省黄山市祁门县马山村,开展了一场探寻目连戏之遗世文化的实地考察之旅。为配合国家乡村振兴战略,实践团队力求在深入了解目连戏文化保护传承现状之基础上,进一步深挖其文化价值,积极思考其创新性推广普及新路径,并为其带动乡镇经济发展之方法提供意见与建议,以期通过巡演、新媒体、旅游观光等多样化途径,助力乡村经济持续繁荣稳定发展。在目连戏非物质文化遗产传承人叶正初老师的带领之下,实践团队走进乡村里,走入目连戏班的台前幕后,共赴一场与目连戏的梦幻之约。

图1:目连戏演员后台化妆当日,一场目连戏的盛大演出在历溪上演。实践团队走入后台化妆间,与各位目连戏表演老师进行了一场深入的沟通交流。而后,实践团队来到观众席,与乡间群众共同观赏目连戏班的演出。一段庄重的跑猖仪式结束后,演员正式登台唱戏;舞台上,目连戏演员们身着华丽戏服,演唱着一折折精彩纷呈的戏曲,每一个动作、每一个眼神、每一段唱词,无一不在尽情地展示着独属于目连戏文化的独特魅力。目连戏的表演有如一幅流动的画卷,细腻地描绘着人生的喜怒哀乐、悲欢离合;一曲唱罢,其隆重的开场仪式、高亢的原始唱腔、婉转的曲调、生动的叙事、劝人向善的精神内核,令观者为之动容。演出结束后,实践队向到场的部分观众进行了深入采访,与喜爱目连戏的听众共同探讨目连戏之现状与未来。

图2:目连扮演者正在开嗓据了解,目连戏作为一种为乡间百姓祈福驱邪的民间艺术,至今仍广受当地村民的喜爱。历经百年的曲折发展,黄山祁门目连戏班至今已形成独树一帜的唱腔曲调与表演体系,定期于宗祠、庙会甚或田间地头为当地百姓开展演出,其角色丰富多样,故事内容跌宕起伏,极为注重仪式,核心精神以“孝”、“劝善”为主,主题形式为折子戏,传世折子多大九十种。前来观赏目连戏的观众,年龄大多在四十至六十岁之间,多为未外出务工而从事茶叶种植的农民;登台表演的戏班成员也大多处于中年,由于爱好与村内传承坚持至今,且皆以此为副业,未有专以此为生的职业艺术表演者;表演者收入微薄,主要以义务演出为主,商业演出为辅。迄今为止,目连戏艺术不止活跃于乡村的舞台上,更深入到中小学校的课堂与课后兴趣班当中,曲艺传承人与青少年共同画脸谱、练唱腔、讲故事、溯渊源、论精神,为培养新一代目连戏表演者与爱好者奠定了良好基础。但是,目连戏的传承发展也存在着诸多现实性问题,如年轻一代从业者较少、表演活动营收稀少、部分曲牌遗失、表演不完整、男女比例失衡、政府扶持力度不足等等。

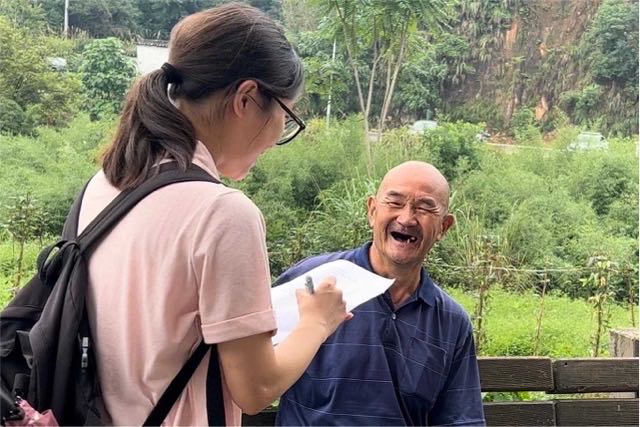

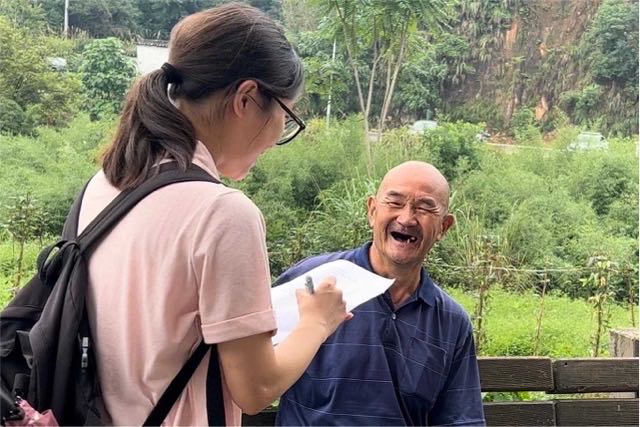

图3:队员采访目连戏听众正如老一代目连戏表演艺术家与传承人王汉民老先生所言:“现如今从事目连戏表演的老一辈艺术家仅剩两名,大多数的表演者也多为中年,由于外出务工等多方面原因,年轻一代已很少有愿意学习并从事目连戏相关工作的人员,且女性表演者为极少数;加之近两年政府支持力度不足,一年当中也仅仅举办几场目连戏的演出活动。”

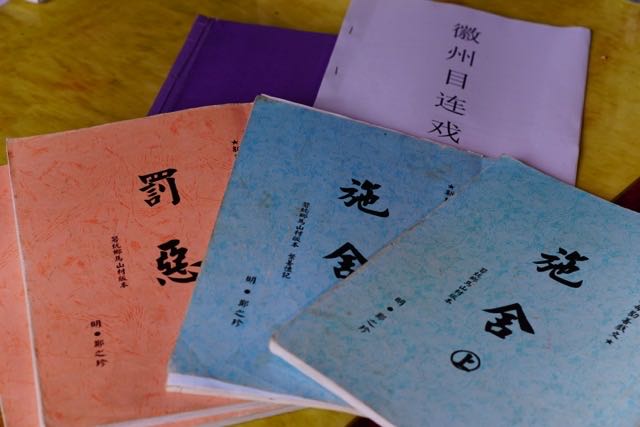

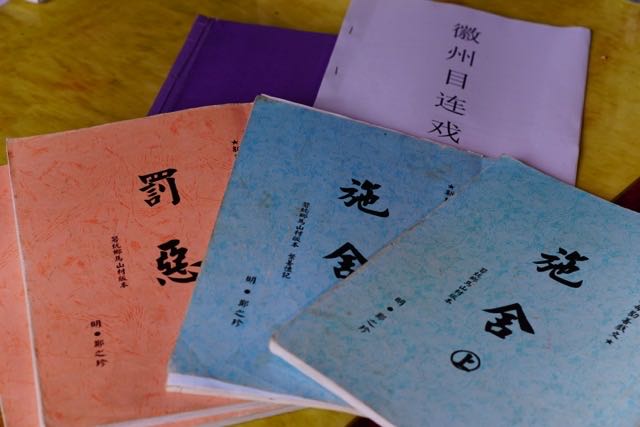

图4:目连戏戏本据来到现场观戏的观众王女士表示,“现在大多数村民还是喜欢看目连戏的,自己平时也有通过手机了解,今晚回乡来看目连戏,希望其中的孝与善的道理可以感染到更多人。”目连戏艺术作为安徽省黄山市独具特色的非物质文化遗产,其保护、传承之路仍任重而道远;但就其现状来看,目连戏之发展也极具蓬勃之势,相信在群众、演员、专家、当地政府、媒体宣传等多方努力之下,目连戏文化遗产的传承发展未来可期。

图1:目连戏演员后台化妆

图2:目连扮演者正在开嗓

图3:队员采访目连戏听众

图4:目连戏戏本

作者:徽州目连寻迹队 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 一曲话柔肠 ——安徽省黄山市祁门县目连戏之现状实地考察记录

- 舞台霞光照脸谱,曲声悠扬绕指柔……二零二四年七月十二日,安徽大学历史学院的六名同学组成目连循迹实践队来到安徽省黄山市祁门县马山

- 08-18

- 金陵红色文化研学队:领悟红色文化 ,探索创新宣传之路

- 为了探寻红色文化在新时代的传播路径,金陵红色文化研学队踏上了暑期社会实践的征程。他们希望通过对渡江战役胜利纪念馆、南京抗日航空

- 08-18

- 访幸福田园,绘制振兴新篇

- 08-17

- 聚焦教育家精神:一位初中语文教师的思考与期望

- 近日,在团队成员的引导下,一位从教15年的初中语文教师分享了其经历与其对教育家精神的见解。

- 08-17

- 寻访省内教育者,深化教育家精神传播

- 为进一步推进教育家精神的传播和推广,深化团队对广大教师对教育家精神的认识的了解,夯实团队推出研学路径的基础,近期,大力弘扬教育

- 08-17

- 弘扬教育家精神,共筑教育强国梦

- 近日,嘉兴大学平湖师范学院“教育家精神”社会实践百人团小分队积极响应国家号召,开展了一系列内容丰富的社会实践活动,旨在深入学习

- 08-17

- 宁波市各地教师接受嘉兴大学暑期社会实践团关于教育家精神宣讲的采访

- 近日,嘉兴大学平湖师范学院采访团返乡,就各地区教师对于教育家精神宣讲的情况进行深度采访报道。

- 08-17

- 访谈教育界人士,探讨教育家精神的传承与实践

- 近日,嘉兴大学平湖师范学院的大一学生,深入教育一线,与浙江省大麦屿乐多多幼儿园的郑园长和陈老师进行了面对面的访谈,探讨如何通过

- 08-17

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台