周城扎染——一起去有风的地方吧

“家家有染缸,户户出扎染”,电视剧《去有风的地方》也是让扎染知名度大大提升。为深入了解中华民族非物质文化遗产,携着对扎染传统文化的期冀,量教有为团队一行人来到了大理喜洲镇周城村,探寻其中的奥秘。

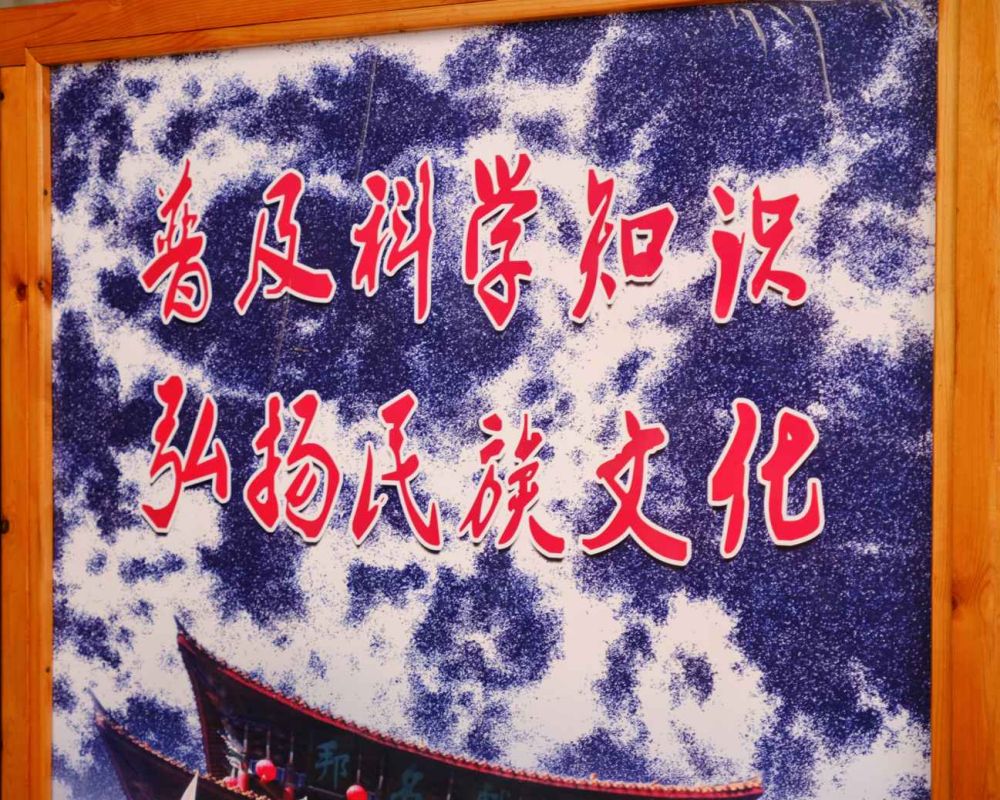

扎染古称扎缬、绞缬,起源可以追溯到黄河流域,最早出现在秦汉时期。周城村扎染,大多是家庭小作坊,其中村民尤其擅长扎染和刺绣,有“扎染之乡”的美誉。2006年5月20日,白族扎染技艺被收录进“非物质文化遗产”名录,对中华文化的历史研究具有重要价值。

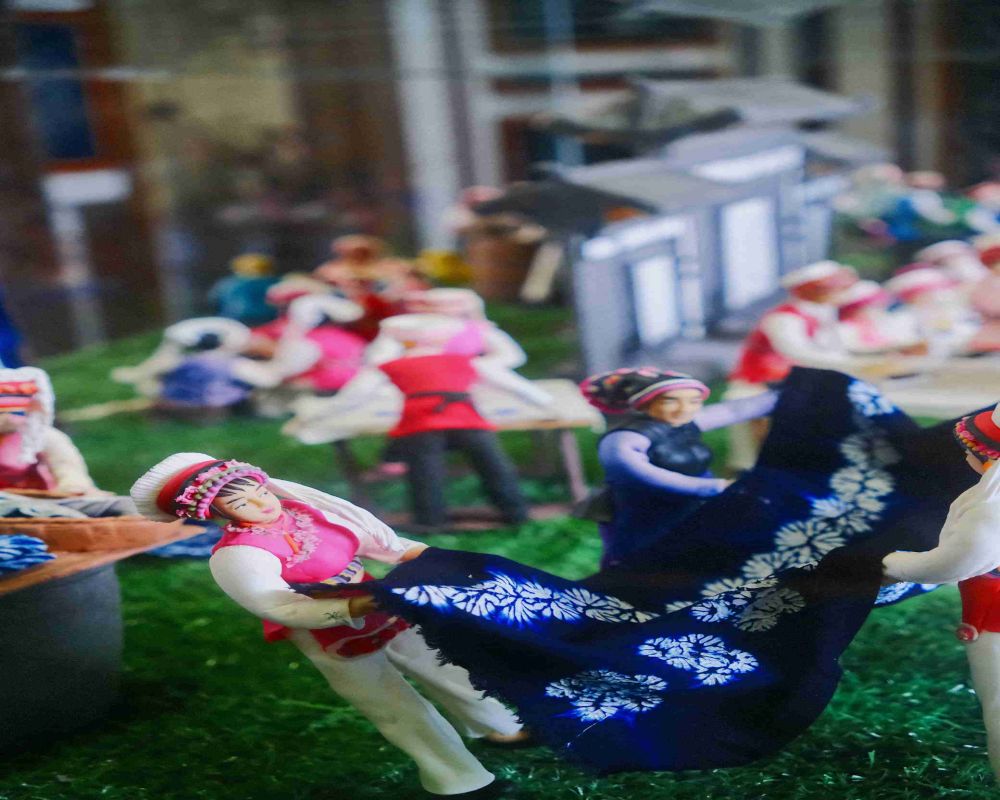

扎染博物馆展示图 苗润霖摄

走访调查

穿梭在周城村,各家各户门前摆满了色彩艳丽的各种各样扎染装饰品,为对具体扎染工艺做进一步调研,我们选择了“青白扎染坊”作为调研对象。

这家店目前是爷爷奶奶在经营,通过对爷爷奶奶的采访,了解到扎染的染料取自对人体有益的纯植物-板蓝根,以真正保留淳朴和完全的手工制作,扎染布一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料,吸水性强,质地柔软,扎染色一般为蓝白二色。拿手工扎花来说,大多分为两种针法:平铺和毛毛虫。平铺为细,毛毛虫为粗,通过刺绣的方式将图案展现出来,转弯处尤其注意针法,不同针法要区分好落针间距,不需要染色的部分用塑料布包裹,方便进行后续步骤。

队员对奶奶进行相关采访 苗润霖摄

实践体验

靛蓝之美,布里生花,为了更切实了解扎染工艺,量教有为小队成员各亲自体验了“手工绘图、描图、手工扎花、浸泡、染色、漂洗、晒干、拆线”等十七道工序,在布料上设计想要的图案进行刺绣,再捆扎形成各种图案和形状,放入染缸中浸泡,清洗多余染料,晾干得到扎染作品。爷爷奶奶指出,每个人都是手作匠人,其扎染作品也各不相同,扎花手法,浸泡时间,染料颜色,温度等条件的差异,使每一份成品都具有独一无二的魅力。

实践出真知,文化的传承绝非易事,尽管手法略显笨拙,但在我们的共同努力下,我们创作出一件独具团队特色的队服,这不仅体现了扎染技艺的自然之美,也是我们团队调研的又一份“勋章”。

奶奶指导团队队员刺绣扎花过程 苗润霖摄

爷爷带领团队队员进行浸染操作 苗润霖摄

量教有为团队自制扎染队服 苗润霖摄

文化传承

在与奶奶的交流中了解到,她的儿子大学毕业后回乡将扎染文化与现代艺术相结合,开创青白扎染坊,创新出许多新颖别致的扎染工艺品,利用网络时代的优势,将其发表到微博、小红书等平台,并且与现代旅游业结合,开通电商渠道销往全国各地,促成扎染的创新性发展。两位老人还带过往届学徒,为的就是不能让老祖宗的技艺失传。老一辈人的坚守,新一代人的传承,正是守正创新的真实写照,周城扎染是我们宝贵的文化瑰宝,我们应不忘本来、与时俱进,助力中华优秀传统文化新发展。

苍山洱海,蓝白之韵,每一份扎染都是大理周城人民与自然风光的相辅相成,保护非遗文化我们重任在肩,来者泛泛,无阻而往,扎染文化定会在新时代大背景下勾勒出一幅独特的蓝白篇章。

- "心手相连,爱满乡野"——普通话播种希望,让乡村文化绽放光彩

- 在推进乡村振兴战略的征程中,提升乡村地区的文化素质,促进普通话的广泛应用显得尤为重要。2024年7月19日,重庆人文科技学院“乡”约

- 08-09

- “漆”染夏日,绿色“童”行——非遗漆扇体验和垃圾分类宣传主题活动

- 2024年7月15日,由江苏科技大学(张家港)、苏州理工学院“青春印记,绿色引航”小队,联合张家港杨舍镇仓基社区共同举办“垃圾分类新

- 08-09

- 兴苗·画梦践行团走进竹泓中心小学,开展“童心向阳,快乐成长”心理健康课

- 2024年7月12日,江苏师范大学兴苗·画梦践行团走进兴化市竹泓镇的竹泓中心小学爱心暑托班,为三年级的孩子们带来了一堂别开生面的心理

- 08-09

- 红色电波照长征 社区共铸红色魂

- 08-09

- 周城扎染——一起去有风的地方吧

- 08-09

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台