多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

故居古药圃,到此谒神医

发布时间:2023-09-21 关注: 一键复制网址

7月1日上午,南京财经大学应用数学学院“中华小药师”暑期社会实践团队来到安徽亳州市华祖庵开展以“承岐黄薪火,传本草精华”为主题的暑期社会实践活动,就了解中医药文化历史、学习中医药文化精髓进行实地参观与调研。南京财经大学应用数学学院党总支副书记孙晓飞、团委书记李攻明以及实践团队七名学生参加本次实践活动。

傲骨清风,神医不老

华祖庵又名“华祖庙”,始建于唐宋,由于战火中常有消损,现在看到的景区入口处华祖庙及门头主要是清代遗址,距今已有三百年历史。一踏进那古韵古色的庙宇,映入实践团队眼帘的便是殿内的华佗神像,神像两侧有楹联:“五戏转灵枢道本皇轩仙位业,四轮消劫运功参地释佛菩提”将华佗所获成就与道家轩辕皇帝与佛家释迦牟尼相提并论,可谓是极高赞誉。望着传神的雕像,华佗老先生当年悬壶济世的形象立马浮现在实践团队脑中。转身便可看见右侧石壁上“华陀纪念馆”一行大字,为郭沫若先生所提,针对华佗的名字有误这一现实,讲解员笑盈盈的解释说:“第一种解释是为了彰显华佗的世界首创“麻沸散”,其中最主要的一味药叫做曼陀罗;第二种解释则为“陀”与佛家的“阿弥陀佛”中的“陀”相同,所以这是在称赞华佗高尚的医德,精湛的医术;当然还有可能是说郭老来到亳州后盛情难却,多喝了两杯古井贡,不小心将“佗”写成了“陀”。”在一片欢笑声中,实践团队对华佗老先生心生敬意更加,也对亳州风土人情有所感悟。

再往前走,便来到了华祖庵后花园——华佗曾经种药的药圃。实践团队跟随讲解员在古药园中漫步,据讲解,后花园中随处可见的路边绿植并非普通的“绿化带”,而都是一些中草药。“你们看这棵树,与生活中路边的绿化灌木很相似,但它们事实上并不一样,它是一棵中药材树木,是用来入药的。”实践团队仔细观察了路边的一草一木,不由大为感叹这些貌不惊人、看起来稀松平常的植物,居然个个都“身怀绝技”。庵内有亭名为“自怡亭”,实践团队望向亭柱上对联:自是闲云野鹤,怡然流水瑶琴。跟随讲解员的脚步,实践团队来到九曲桥,历史上称此桥为“长寿桥”,据介绍,亳州也是安徽省第一个长寿之乡。走过长寿桥,望着桥边清水涌泉,实践团队眼中满是之前洗药池中的绿水涟漪。“在古药园中行走,仿佛能感受到华佗老先生在洗药池内静静洗着曼陀罗,在他自己的药圃内专心种植药草。”实践团队成员说道。

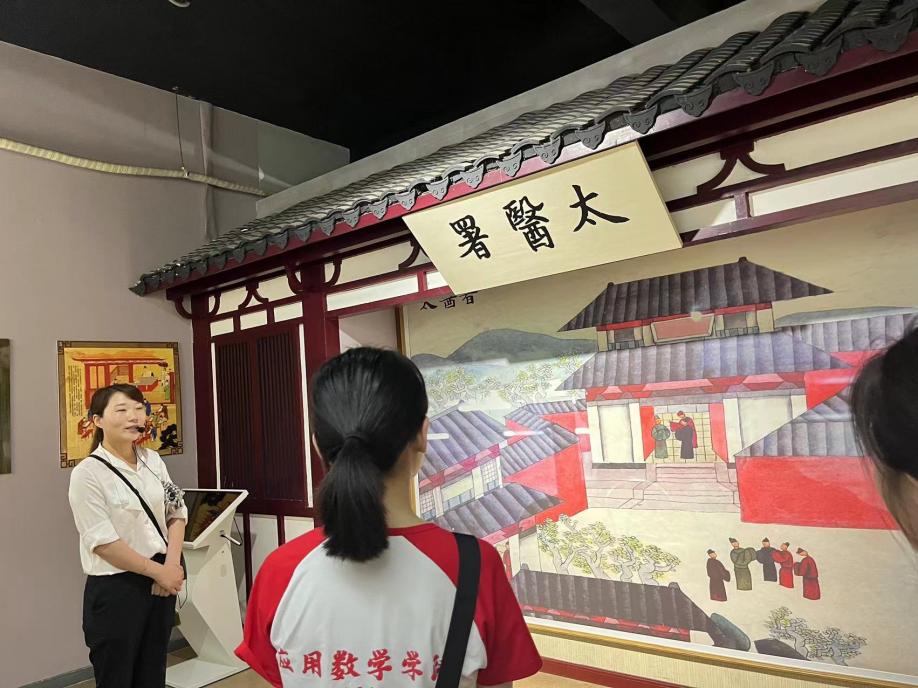

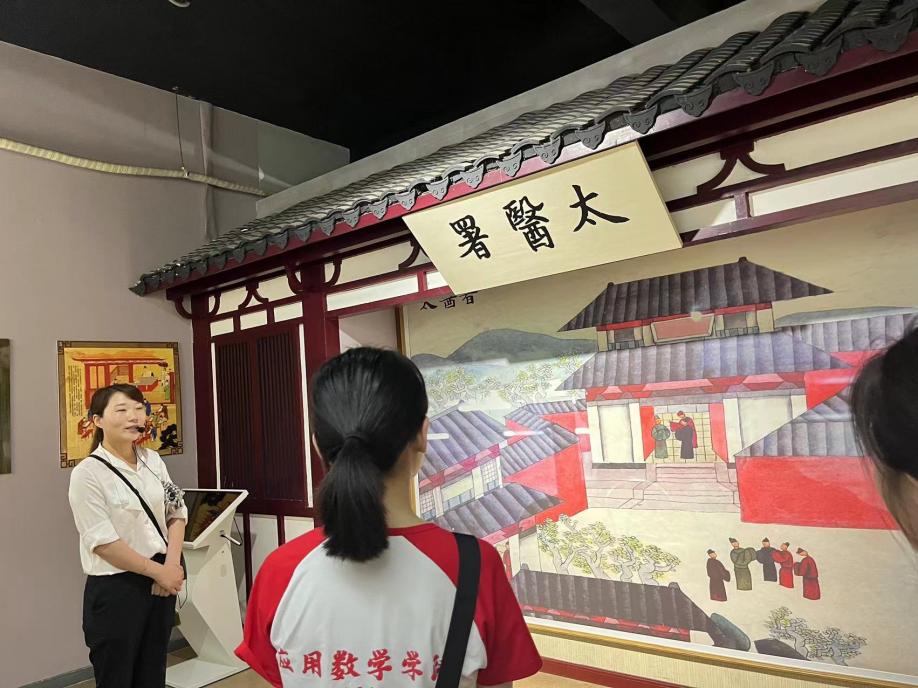

穿过古药园,洗药池,在后院深处,坐落着华佗中医药文化博物馆,据了解,此处作为全国中医药文化宣传教育基地、安徽中医学院的定点研学基地,经常举办一些有意义的研学活动。实践团队走进博物馆,跟随讲解员踏入了一个又一个中医药故事,了解了中医药发展历史。华佗发明麻沸散背后的无私奉献、创编五禽戏中的济世情怀、首创外科手术的医者仁心,在实践团队心中都留下了深深的印象。不仅是华佗,从医药鼻祖神农氏到清代叶天士,各朝各代的医药名家实践团队都进行了或简或详的了解。博物馆中,还搭有“五禽戏台”,节假日时会开放五禽戏演出供人欣赏。途径馆内仿真药园,实践团队认真察看园内通过全息投影展现的草药。实践团队还观摩了中药材制作流程与许多古代手术器具,领略先人的智慧与风采。

傲骨清风,神医不老

华祖庵又名“华祖庙”,始建于唐宋,由于战火中常有消损,现在看到的景区入口处华祖庙及门头主要是清代遗址,距今已有三百年历史。一踏进那古韵古色的庙宇,映入实践团队眼帘的便是殿内的华佗神像,神像两侧有楹联:“五戏转灵枢道本皇轩仙位业,四轮消劫运功参地释佛菩提”将华佗所获成就与道家轩辕皇帝与佛家释迦牟尼相提并论,可谓是极高赞誉。望着传神的雕像,华佗老先生当年悬壶济世的形象立马浮现在实践团队脑中。转身便可看见右侧石壁上“华陀纪念馆”一行大字,为郭沫若先生所提,针对华佗的名字有误这一现实,讲解员笑盈盈的解释说:“第一种解释是为了彰显华佗的世界首创“麻沸散”,其中最主要的一味药叫做曼陀罗;第二种解释则为“陀”与佛家的“阿弥陀佛”中的“陀”相同,所以这是在称赞华佗高尚的医德,精湛的医术;当然还有可能是说郭老来到亳州后盛情难却,多喝了两杯古井贡,不小心将“佗”写成了“陀”。”在一片欢笑声中,实践团队对华佗老先生心生敬意更加,也对亳州风土人情有所感悟。

元化草堂

绿水青苔,药圃流香再往前走,便来到了华祖庵后花园——华佗曾经种药的药圃。实践团队跟随讲解员在古药园中漫步,据讲解,后花园中随处可见的路边绿植并非普通的“绿化带”,而都是一些中草药。“你们看这棵树,与生活中路边的绿化灌木很相似,但它们事实上并不一样,它是一棵中药材树木,是用来入药的。”实践团队仔细观察了路边的一草一木,不由大为感叹这些貌不惊人、看起来稀松平常的植物,居然个个都“身怀绝技”。庵内有亭名为“自怡亭”,实践团队望向亭柱上对联:自是闲云野鹤,怡然流水瑶琴。跟随讲解员的脚步,实践团队来到九曲桥,历史上称此桥为“长寿桥”,据介绍,亳州也是安徽省第一个长寿之乡。走过长寿桥,望着桥边清水涌泉,实践团队眼中满是之前洗药池中的绿水涟漪。“在古药园中行走,仿佛能感受到华佗老先生在洗药池内静静洗着曼陀罗,在他自己的药圃内专心种植药草。”实践团队成员说道。

实践团队观察古药园路边中种植的中药材

历史基地,文化精髓穿过古药园,洗药池,在后院深处,坐落着华佗中医药文化博物馆,据了解,此处作为全国中医药文化宣传教育基地、安徽中医学院的定点研学基地,经常举办一些有意义的研学活动。实践团队走进博物馆,跟随讲解员踏入了一个又一个中医药故事,了解了中医药发展历史。华佗发明麻沸散背后的无私奉献、创编五禽戏中的济世情怀、首创外科手术的医者仁心,在实践团队心中都留下了深深的印象。不仅是华佗,从医药鼻祖神农氏到清代叶天士,各朝各代的医药名家实践团队都进行了或简或详的了解。博物馆中,还搭有“五禽戏台”,节假日时会开放五禽戏演出供人欣赏。途径馆内仿真药园,实践团队认真察看园内通过全息投影展现的草药。实践团队还观摩了中药材制作流程与许多古代手术器具,领略先人的智慧与风采。

参观华佗中医药文化博物馆

实践团队在博物馆入口处合影

从庙祠到古药园再到中医药博物馆,实践团队从华祖庵中不仅领略了神医华佗的风采,知晓了麻沸散、五禽戏的起源与背后的历史情况,还了解了中医药历史发展与文化故事。实践团队在参观华祖庵后还与庵内工作人员进行交谈并发放调查问卷,并就中医药文化传承与宣传方面提出建议,为后续实践活动的开展奠定了坚实基础。作者: 南京财经大学 朱美嘉 来源:多彩大学生网

- 寻沁人酒香,探古井文化

- 09-21

- 故居古药圃,到此谒神医

- 09-21

- 承岐黄薪火,传本草精华

- 09-21

- 三下乡实践活动故事——孟一博

- 我和我的队友们来到了第一师阿拉尔市十三团二十一连,开始了我们为期两周的志愿服务。

- 09-21

- 三下乡实践活动故事——易班新媒体工作室在第一师阿拉尔市十

- 作为一名大学生,在这个暑假我参加了一个非常有意义的实践活动,那就是三下乡活动。这次活动的主题是新媒体助农,通过这个活动,我深入

- 09-21

- 广西师范大学职业技术师范学院顺利开展暑期“三下乡”活动

- 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要指示精神,践行全面推进乡村振兴,为实现农业农村现代化发展贡献力量,电

- 09-21

- 新模式助力品牌推广,新媒体带动乡村振兴

- 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要指示精神,践行全面推进乡村振兴,为实现农业农村现代化发展贡献力量,电

- 09-21

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台