多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

面对枪林弹雨,诉说真相——肖炳焜烈士与兄书

发布时间:2023-08-26 关注: 一键复制网址

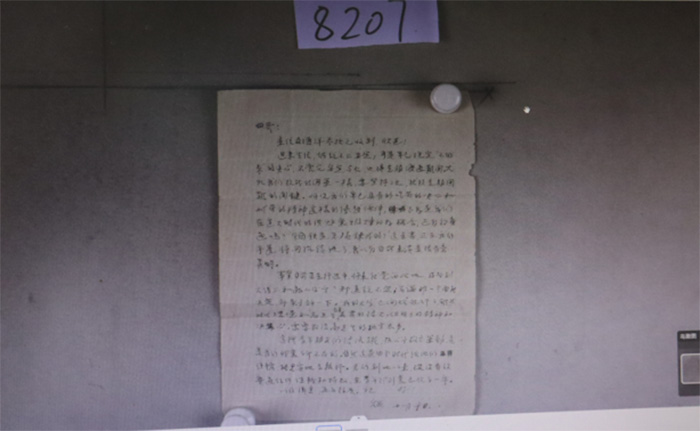

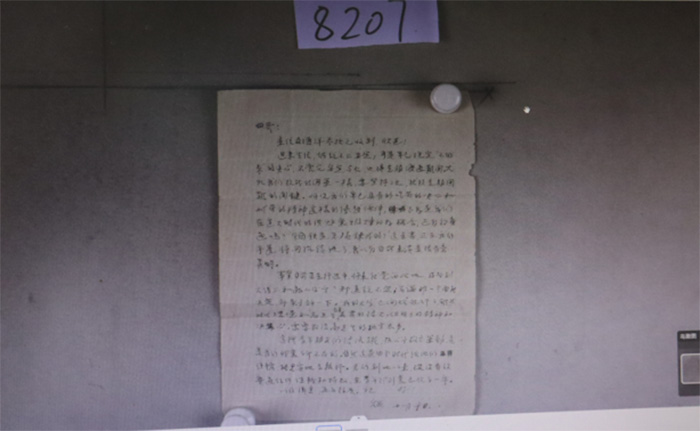

“舍身赴国难,视死忽如归”。贵州省博物馆的陈列馆中,一封沧桑的家书格外引人注目。这封信是肖炳焜烈士写给其兄肖次瞻的家书。

在致兄信的开头,肖炳焜写道:“近来生活说不上安定,可是早已抱着‘不回来’的决心,不管安定与否,也得克服、渡过难关。……“大如我们抗战的国军一样,要坚持长久,就须克服困难的关键。何况我们早已具有了吃苦的决心和耐劳的精神这样的优越条件。……”这几句话透露出他为抗日事业奋斗的坚定不移的决心和攻坚克难的勇气。肖炳焜出生于一个普通的家庭,他在成长的过程中养成了不惧困难、吃苦耐劳的品质。早在抗日战争爆发之前,他就对国家的命运有着深深的牵挂,怀着理想和决心,1937年考入设在贵阳的复旦大夏第二联合大学。在校期间,他积极参加抗日救亡运动,他心里从此埋下了抗日救国的种子。所以在后来的人生道路选择上,即使面对重重困难,他也毫不动摇地选择了为抗日事业奋斗,为党和人民的事业贡献自己的力量。

肖炳焜继续说道:“《钢铁是怎样炼成的》这本书正在我们手边,我认为目前读来是很有意义的。”他在时代洪流中,对革命思想有着强烈的渴望和自我充实的坚定决心。《钢铁是怎样炼成的》这本书对他来说有着特殊的意义,这本书给他带来了许多启示和力量。他现在就如书中的主角,任何困难都不能打倒他。他经历的困难都将使他为党和人民奉献的意志使更加坚定。在投身于抗日救亡的斗争中。他也坚信自己和战友们也正在书写着关于中华民族抗击外敌,并终将取得胜利的历史。

家书中还写道“事业目前正在进行中……”,这里指抗日战争,争取国家独立和民族解放的伟大事业。他奔走于黄河两岸,从事战地新闻的报道工作。冒着生命危险在炮火硝烟弥漫的战地,记录采访抗日前线,用青春和热血书写目睹的血淋淋的事实揭露日寇惨绝人寰的野蛮侵略,并以其刻画的抗日健儿殊死拼杀的栩栩如生的形象激发全民族抗日决心。

然而,1942年6月2日,华北新华日报社的部分同志随部队在山西辽县南艾附近十字岭一带转移突围时被敌包围,在突围战斗中,肖炳焜英勇牺牲,年仅28岁。他冒着枪林弹雨诉说着真相,用严谨恰当的文字书写文章,为革命战士补充精神食粮。他不顾自身安危,始终献出了自己的生命。他百折不挠,迎难而上,工作认真负责的精神和优良的作风。将由我们新时代青年继续继下去,我们将铭记这位英雄,时刻以他的英雄事迹警醒自己,不断提高自己的理论知识和实践能力,为中国特色社会主义事业添砖加瓦;不断提高道德素质,品德修养,为实现中华民族伟大复兴的梦想而努力奋斗!

图1肖炳焜像(来自中共贵州省党史研究室)

肖炳焜于1914年出生于贵州思南县。从小就受其兄长的影响学习新思想,积极从事抗日救亡活动。1941年,肖炳焜光荣地加入了中国共产党,不久后调到华北新华日报社任报社管理委员会出版科科长。在1941至1942年敌后抗日根据地极端艰苦的环境下,肖炳焜以高度的责任心,忘我工作,克服重重困难,保证了《新华日报》的正常出版发行,同时还印刷出版了大量马克思主义基础理论书籍及毛泽东的著作,给处于抗日前线和敌后根据地的各族同胞与战士提供了宝贵的精神食粮,是一名不畏艰难、充满理想主义精神的青年记者战士。在致兄信的开头,肖炳焜写道:“近来生活说不上安定,可是早已抱着‘不回来’的决心,不管安定与否,也得克服、渡过难关。……“大如我们抗战的国军一样,要坚持长久,就须克服困难的关键。何况我们早已具有了吃苦的决心和耐劳的精神这样的优越条件。……”这几句话透露出他为抗日事业奋斗的坚定不移的决心和攻坚克难的勇气。肖炳焜出生于一个普通的家庭,他在成长的过程中养成了不惧困难、吃苦耐劳的品质。早在抗日战争爆发之前,他就对国家的命运有着深深的牵挂,怀着理想和决心,1937年考入设在贵阳的复旦大夏第二联合大学。在校期间,他积极参加抗日救亡运动,他心里从此埋下了抗日救国的种子。所以在后来的人生道路选择上,即使面对重重困难,他也毫不动摇地选择了为抗日事业奋斗,为党和人民的事业贡献自己的力量。

肖炳焜继续说道:“《钢铁是怎样炼成的》这本书正在我们手边,我认为目前读来是很有意义的。”他在时代洪流中,对革命思想有着强烈的渴望和自我充实的坚定决心。《钢铁是怎样炼成的》这本书对他来说有着特殊的意义,这本书给他带来了许多启示和力量。他现在就如书中的主角,任何困难都不能打倒他。他经历的困难都将使他为党和人民奉献的意志使更加坚定。在投身于抗日救亡的斗争中。他也坚信自己和战友们也正在书写着关于中华民族抗击外敌,并终将取得胜利的历史。

家书中还写道“事业目前正在进行中……”,这里指抗日战争,争取国家独立和民族解放的伟大事业。他奔走于黄河两岸,从事战地新闻的报道工作。冒着生命危险在炮火硝烟弥漫的战地,记录采访抗日前线,用青春和热血书写目睹的血淋淋的事实揭露日寇惨绝人寰的野蛮侵略,并以其刻画的抗日健儿殊死拼杀的栩栩如生的形象激发全民族抗日决心。

然而,1942年6月2日,华北新华日报社的部分同志随部队在山西辽县南艾附近十字岭一带转移突围时被敌包围,在突围战斗中,肖炳焜英勇牺牲,年仅28岁。他冒着枪林弹雨诉说着真相,用严谨恰当的文字书写文章,为革命战士补充精神食粮。他不顾自身安危,始终献出了自己的生命。他百折不挠,迎难而上,工作认真负责的精神和优良的作风。将由我们新时代青年继续继下去,我们将铭记这位英雄,时刻以他的英雄事迹警醒自己,不断提高自己的理论知识和实践能力,为中国特色社会主义事业添砖加瓦;不断提高道德素质,品德修养,为实现中华民族伟大复兴的梦想而努力奋斗!

(肖炳焜与兄书)

文字编辑:陈剑龙,陈守丽,罗世琴,陈裕嘉

团队:贵州大学“红色光辉照万里,墨香悠悠现家书”实践队

团队:贵州大学“红色光辉照万里,墨香悠悠现家书”实践队

作者:陈剑龙,陈守丽,罗世琴,陈裕嘉 来源:贵州大学“红色光辉照万里,墨香悠悠现家书”实践队

- 面对枪林弹雨,诉说真相——肖炳焜烈士与兄书

- “舍身赴国难,视死忽如归”。贵州省博物馆的陈列馆中,一封沧桑的家书格外引人注目。这封信是肖炳焜烈士写给其兄肖次瞻的家书。

- 08-26

- 五河县大新镇郭府村乡村卫生健康计划访谈

- 08-26

- 栉风沐雨“三下乡”,热情追赶“法治梦”

- 08-26

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台